In diesem Jahr, 2025, findet das Oktoberfest zum 190. Mal in München statt. Das weltweit bekannte Volksfest auf der Theresienwiese wird sowohl von den Bayern selbst als auch von den zahlreichen Besuchenden als der Inbegriff bayerischer Kultur verstanden. Dennoch ist es ungewöhnlich, dass sich in der kürzlich in die Photothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte überführten ehemaligen Glasdia-Lehrbildsammlung des Kunstgeschichtlichen Seminars der LMU München auch eine umfangreiche Themengruppe zum Oktoberfest befindet.

Innerhalb der Abteilung München, eine Sektion der ehemaligen Glasdia-Sammlung, schließt an prestigeträchtige und kanonbildende Werkkomplexe, wie Residenz, Schloss Nymphenburg oder Schloss Schleißheim eine Kategorie nur zum Oktoberfest an. Die Sektion „München 131“ umfasst Glasdias von künstlerischen Arbeiten wie Gemälde, Stiche und Lithografien des Oktoberfests im Zeitraum von 1810 bis 1887 und die Sektion „München 132“ beinhaltet fotodokumentarische Aufnahmen der 1910er- und 1920er-Jahre. Die aufeinanderfolgenden Nummern antizipieren den Schwerpunkt einer zeitlichen Entwicklung des Oktoberfests und weniger ein architektur- oder objektbezogenes kunsthistorisches Erkenntnisinteresse, wie es in den anderen Themengruppen überwiegend verfolgt wurde.

Die 8,5 x 10 cm großen Dias setzen sich aus einer Diapositiv-Platte zusammen, auf der eine Kontaktkopie eines Negativs erzeugt wurde. Die Fotoschicht wird durch ein Deckglas geschützt, das wiederum mit der Positivplatte an den Rändern mit Papierstreifen verklebt ist, die Platz für Beschriftungen bieten. Dass diese Papierstreifen, die an den Ecken dicker sind, bei einigen der Dias vom Hineinschieben in die Projektoren abgerieben sind, zeigt, dass diese Dias zumindest einige Male benutzt wurden.

Die Fotografien sind vorrangig aus der Perspektive der Besuchenden entstanden und zeigen Blicke in die Hauptstraße sowie auf die Zelte, Attraktionen, Schaustellende und Menschen. Ein Teil der Aufnahmen scheint aus einer Serie eines Fotografen zu stammen, da mehrere Dias mit einer Datierung von 1928 versehen sind und jeweils ähnliche Bildausschnitte zeigen. Gemeinsam mit den weiteren Stichen, Malereien und Fotografien von 1810 bis in die 1920er-Jahre, lässt sich die Wandlung des Volksfestes gut nachvollziehen.

Von einer Hochzeit zum weltbekannten Volksfest

Der Grundstein des heutigen Oktoberfests wurde in Form eines Pferderennens gelegt, welches am 17. Oktober, dem letzten Tag der fünftägigen Hochzeit des Kronprinzen Ludwig von Bayern (1786–1868), dem späteren König Ludwig I., und der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen (1792–1854) im Jahr 1810 ausgerichtet wurde. Der Austragungsort, eine Wiesenfläche außerhalb der Stadt, wurde zu Ehren der Prinzessin als „Theresienwiese“ benannt. Die damit begründete Tradition eines Volksspektakels wurde in den darauffolgenden Jahren zunächst vom „Landwirtschaftlichen Verein in Baiern“ ausgerichtet und avancierte schnell zum nationalen Landwirtschaftsfest. Wenige Jahre später übernahm 1819 die mittlerweile selbstverwaltete Stadt München die Organisation und Finanzierung des Volksfestes, wie es bis heute der Fall ist (Dering, Florian/Eymold, Ursula (Hrsg.): Das Oktoberfest 1810–2010. Offizielle Festschrift der Landeshauptstadt München, München 2010, S. 9–10).

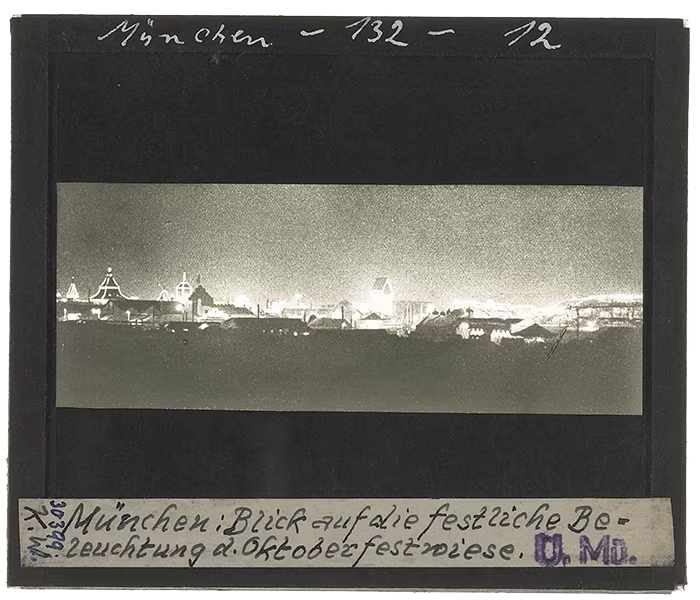

Ein signifikanter Wandel im Erscheinungsbild stellte sich ab Mitte der 1880er-Jahre ein, denn seitdem leuchtet das Festgelände mit elektrischem Licht. Die Abb. 1 zeigt das charakteristische Lichtmeer des Oktoberfests als Nachtaufnahme. Um 1920 dienten Nachtaufnahmen elektrischen Lichts – etwa bei Alfred Stieglitz (1864–1946) Nachtaufnahmen von New York – der Demonstration technischer Mittel, sodass die Nachtaufnahme in der Tradition experimenteller Lichtfotografie eingeordnet werden kann.

Festzelte, Bier und Entertainment

Ab den 1880er-Jahren nimmt das Oktoberfest zunehmend die uns heute bekannte Gestalt an: Elemente von Landwirtschaftsschau und Pferderennen weichen der steigenden Zahl von Schaubuden und großen Festzelten (Dering/Eymold 2010, S. 94). Die entsprechenden Dias zeigen die volle Hauptstraße, Attraktionen und Schaustellende, wie dressierte Kakadus, Steckerlfische und Fahrgeschäfte im Fokus. Es sind Momentaufnahmen aus der Perspektive der Besuchenden, die neben dem Geschehen auch den Biertransport und die großen Zelte der Münchner Brauereien in der damaligen Gestalt wiedergeben (Abb. 2 b). Das Interesse der Fotografien scheint neben der zum Teil klar zu erkennenden Festzeltarchitektur dem Volksgeschehen zu gelten, da besonders die lebendige Atmosphäre im Vordergrund steht (Abb. 2 a).

Neben den Zelten und dem Münchener Bier gehören besonders die Schaustellenden und die Tracht zur traditionellen Vorstellung des Oktoberfests. Aus heutiger Sicht überraschend ist die fehlende Tracht der Besuchenden, die außerhalb repräsentativer Trachtenzüge als etablierte Kleiderordnung erst seit den 1990er- und 2000er-Jahren Einzug auf das Volksfest gehalten hat (Egger, Simone: Phänomen Wiesntracht: Oktoberfestbesucher und ihre Kleider zwischen modischer Orientierung und der Suche nach Identität, in: Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Volkskunde (Hrsg.): Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, München 2008, S. 79–95, S. 94). Einige Geschäfte und Aktivitäten, wie Hau den Lukas, Schichtls Zaubertheater (Abb. 3 a) oder Feldls Teufelsrad waren bereits in der Frühzeit des Festes vertreten. Die Attraktionen The Whip und die Szene aus dem Theaterstück Die Frau, von der man spricht! (Abb. 3 a / b), ermöglichen wiederum einen historischen Rückblick auf das Schaustellergeschehen Anfang des 20. Jahrhunderts. Zur Geschichte des Festes gehörten auch sogenannte Völkerschauen, die rassistisch-kolonialistisch motivierte Inszenierungen darboten, u. a. vom Hamburger Zoodirektor und Tierhändler Carl Hagenbeck (Tauber, Christine: Samoa auf dem Münchner Oktoberfest! Koloniale Architekturdisplays zwischen Rassismus, Schaulust und Karikatur (1885/1910), in: Michael Falser (Hrsg.): Deutsch-koloniale Baukulturen. Eine globale Architekturgeschichte in 100 visuellen Primärquellen, Passau 2023, S. 220–223, S. 220), die jedoch nicht in der Themengruppe zum Oktoberfest vertreten sind.

Weshalb die Kategorien zum Oktoberfest in einer kunsthistorischen Glasdia-Lehrbildsammlung vertreten sind und wer diese für welche Zwecke genutzt hat, lässt sich nicht eindeutig klären. Wurde die Sammlung möglicherweise fachübergreifend genutzt oder im Sinne einer regional spezifisch volkskundlichen Perspektive auf Bayern ergänzt, um diese punktuell in klassisch kunsthistorischen Lehrveranstaltungen zu verwenden? Denkbar wäre jedoch auch eine Nutzung nach 1933 mit einem Schwerpunkt auf dem vorherrschenden traditionell-völkischen Kontext. Anhand einzelner Kategorien der Glasdia-Lehrbildsammlung können demnach weiterführende Fragen zur Nutzung sowie disziplinreflektierender Ansätze unter Hinzunahme der überlieferten Vorlesungsverzeichnisse abgeleitet und herausgefunden werden.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR:

- Bader, Matthias / Misamer, Julia: Festhallen, in: Bavarikon, https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-CMS-0000000000008990?lang=de (27.08.2025)

JARA LAHME, B.A. ist als Hilfskraft in der Photothek des ZI tätig.