-

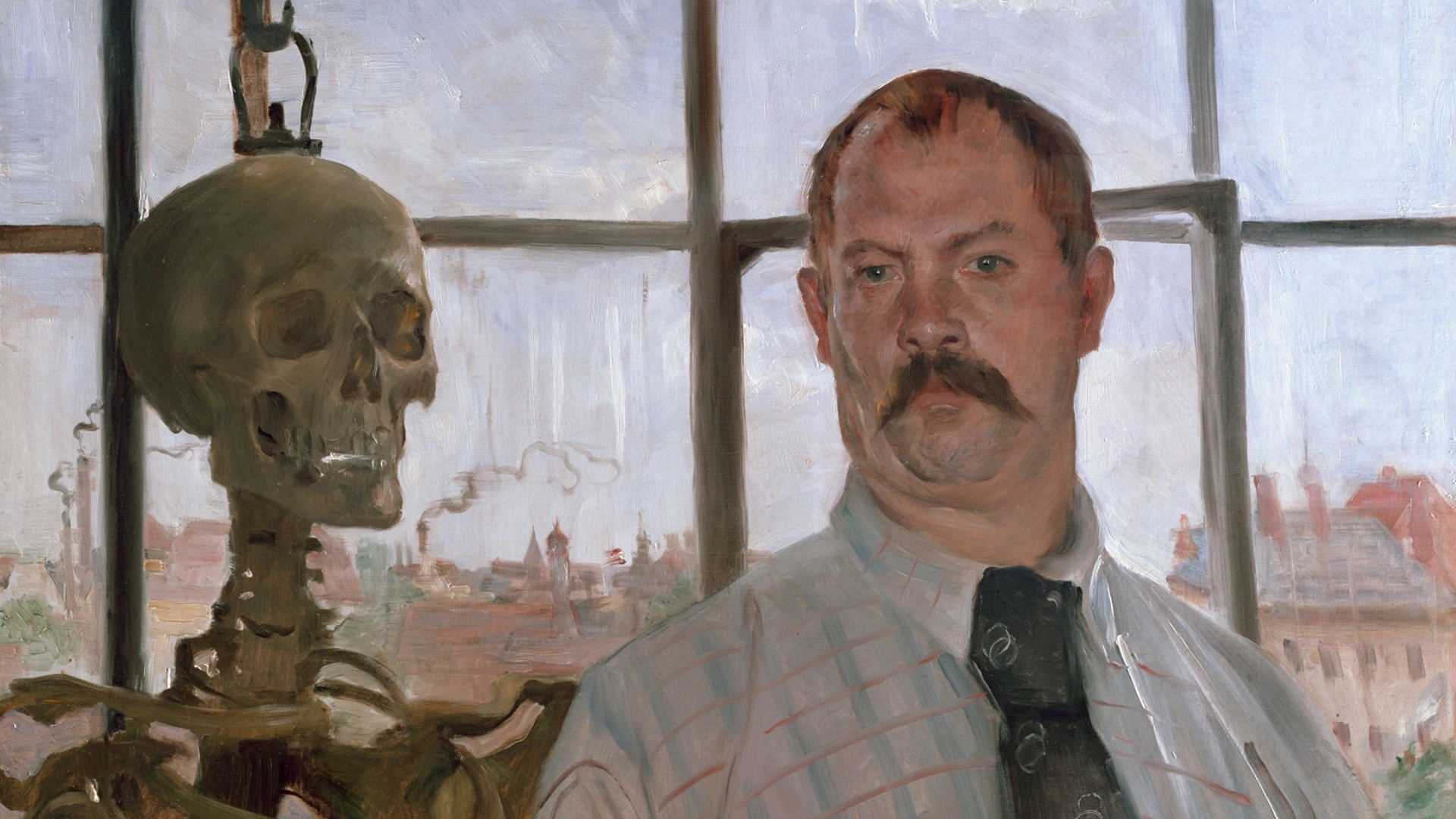

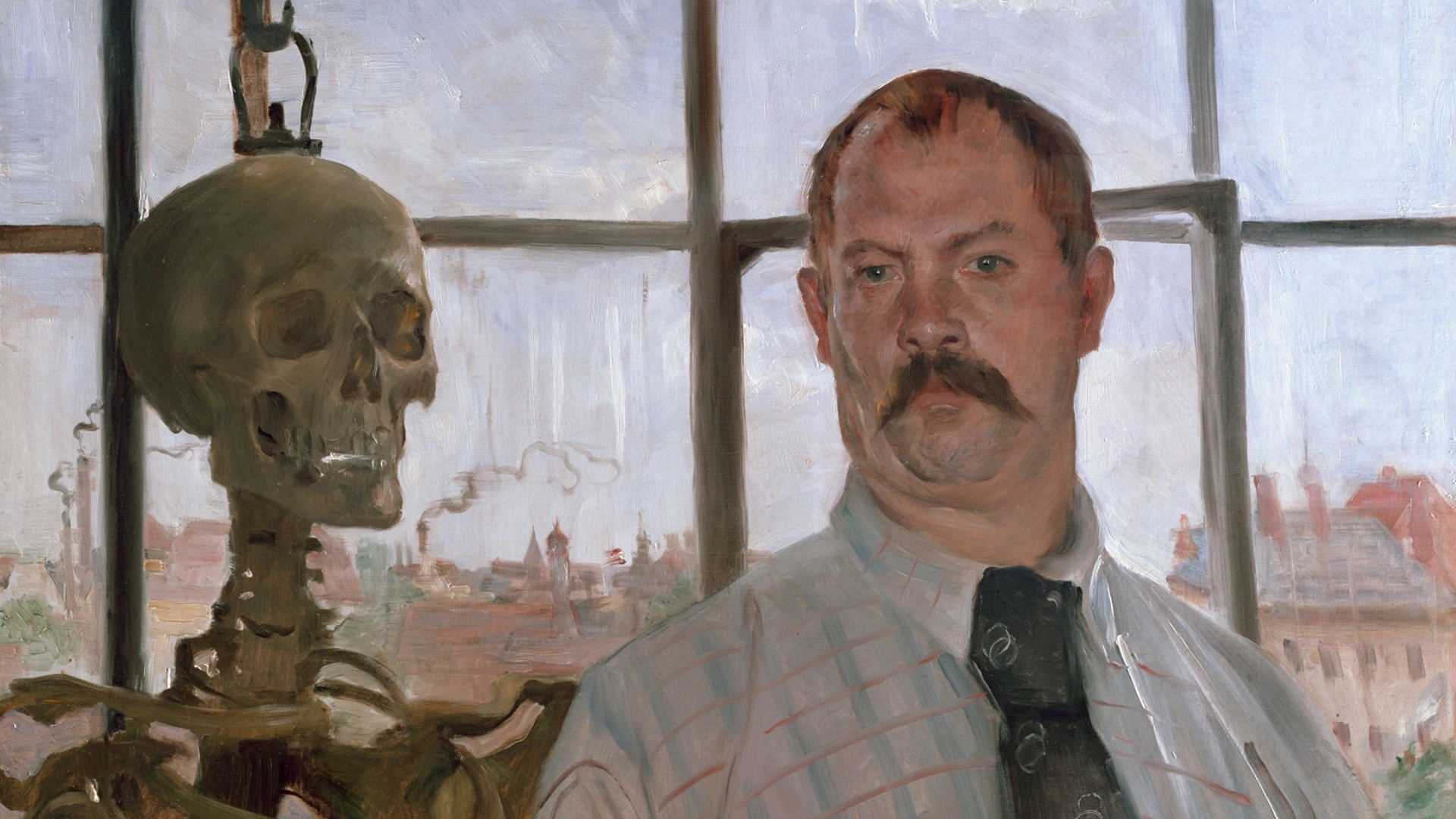

Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3

„Feder und Pinsel sind seine Waffen geworden“: Georg Biermann: Lovis Corinth, Bielefeld/Leipzig 1913

-

Garden Futures and the Temporality of Critique

The field of design has long evinced a self-reflexive relationship to the realm of non-human life conceptualized as “nature.” From the development of biomorphic form in response to the incipient industrialization of the crafts in the mid-nineteenth century to contemporary “eco-friendly” objects designed to sustain complex biotopes, designers have espoused a range of positions toward…

THEMENHIGHLIGHT JANUAR

Unser Themenhighlight im Januar steht im Zeichen der Ausstellung „Corinth werden! Der Künstler und die Kunstgeschichte“ am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München (23. Oktober 2025 – 06. März 2026). Die Beiträge begleiten die Ausstellung mit vertiefenden Einblicken und eröffnen neue Perspektiven auf Lovis Corinth und die Konstruktion von Künstlerbildern.

-

Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3

Weiterlesen: Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3Drei Monographien gleichen Titels, verfasst von drei unterschiedlichen Autoren, jeweils im Abstand von etwa 40 Jahren.

-

Sebastian Schmidt zu Lovis Corinths Regensburger Skizzenbüchern

Weiterlesen: Sebastian Schmidt zu Lovis Corinths Regensburger SkizzenbüchernDas Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg bewahrt die umfangreichste Sammlung an Zeichenbüchern Lovis Corinths überhaupt. Im 100. Todesjahr des Künstlers konnte nun ein Bestandskatalog vorgelegt werden, der dieses bislang weitgehend unpubliziert gebliebene Konvolut erstmals vollständig vorstellt.