Michael Klipphahn-Karge | Rezension von Planetarische Bauern – Landwirtschaft, Kunst, Revolution im Kunstmuseum Moritzburg, Halle (Saale), 23. Mai bis 14. September 2025

Eine Säule der mehrteiligen Landesausstellung Gerechtigkeyt 1525, die dem 500. Jahrestag des Deutschen Bauernkriegs gewidmet ist, bildete die Ausstellung Planetarische Bauern – Landwirtschaft, Kunst, Revolution (Kunstmuseum Moritzburg Halle, Mai–September 2025).

Unter der künstlerischen Leitung von Thomas Bauer-Friedrich (Kunstmuseum Moritzburg Halle a. d. Saale) und Daniel Herrmann (Werkleitz Gesellschaft e. V., Halle a. d. Saale) und kuratiert von einem Team bestehend aus Övül Ö. Durmuşoğlu und Joanna Warsza (Kunstmuseum Moritzburg Halle a. d. Saale) sowie Daniel Herrmann, Alexander Klose, Edit Molnár und Marcel Schwierin (Werkleitz Gesellschaft e. V., Halle a. d. Saale), versuchte Planetarische Bauern einen Dialog zwischen historischen Umbruchszeiten und heutigen, vor allem klimatischen Krisen, ausgehend von der Sozialfigur des Bauern, zu initiieren. Künstlerische Positionen, die unter diesem Diktum zusammengetragen wurden, bildeten ein breites Spektrum an Medien ab, das von Installationen, Film, Fotografie und künstlerischer Forschung bis zu Gaming-Formaten und materiellen Interventionen reichte. Zu den teilnehmenden dreißig Künstler:innen gehörten Lara Almarcegui, Anca Benera & Arnold Estefán, Mabe Bethônico, Tega Brain & Sam Lavigne, Chto Delat, Alice Creischer & Andreas Siekmann, Antje Majewski und andere. Geographisch reichte der Blick also von Europa über Südamerika, Asien und Afrika; thematisch wurden nahezu alle Bereiche referiert, die für die Gegenwartskunst seit den 2010er Jahren in Bezug zum drohenden Klimakollaps relevant sind: technologische Erweiterungen von Landwirtschaft, alternative Bewirtschaftungsformen und nicht-anthropozentrische Naturvorstellungen, posthumane Zugänge zur physischen Natur wie deren Spiritualisierung, Politisierungen historischer (Bauern-)Kämpfe im Sinne einer aktivistischen Wende der Kunst, Kritik an extraktiven Prozessen und die Rolle der Landwirtschaft als Getriebe sozialer, ökologischer und politischer Machtverhältnisse.

Die Besucher:innen konnten quasi ohne kontextuelle Leitlinien auf zwei Etagen durch die Ausstellung gehen, wobei sich ein kleiner Teil der Schau in der historischen Sammlung und im Außenraum befand. Eine klare konzeptionelle Orientierung, die die Arbeiten in einen Dialog zu Landwirtschaft, Kunst, Revolution bringt, ist ebenfalls nicht direkt ersichtlich. Die Ordnung mutet eher den formalen Anforderungen der Werke geschuldet an, als dass ein kuratorisches Konzept inhaltlich in der Anlage der Ausstellung und der Besucher:innenlenkung umgesetzt würde. Positiv gewendet ermöglicht diese eher pragmatisch-assoziative Struktur, Eindrücke zunächst sinnlich zu vergleichen. Sie lässt aber kaum eine vermittelnde Struktur erkennen, die sich – abseits des umfangreichen Begleitheftes – durch die Ausstellung ziehen würde.

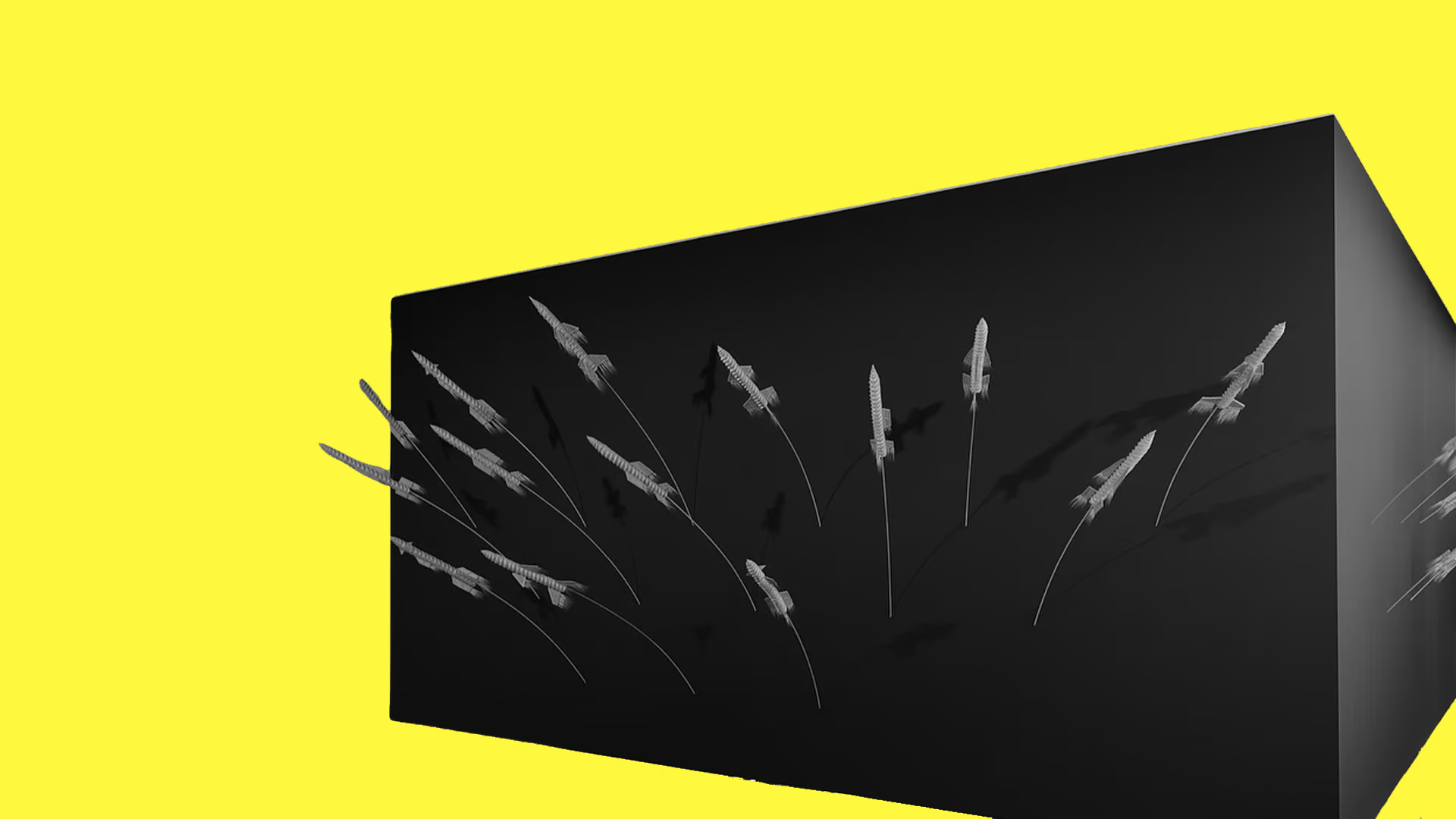

Einige exemplarische Positionen können die bereits angerissenen Spannungsfelder dieser Ausstellung hinsichtlich deren künstlerischer Umsetzung verdeutlichen. Auf der einen Seite finden sich beinahe zu eingängige, fast schon plakative Werke, die wenig ambivalente Metaphern bemühen: Anca Benera und Arnold Estefán zeigen mit Perpetual Harvest (seit 2023) beispielsweise Raketen aus Stroh, die an rumänische Ernterituale anknüpfen, und sowohl auf die militärische Instrumentalisierung von Lebensmitteln als auch auf historische Bauernaufstände verweisen mögen. Die Arbeit wird im oberen Bereich einer Geschosstrennung mit freier Sicht auf die in der Etage darunterliegenden Exponate gezeigt, genauer auf die Arbeit Barric Ode on the Fields (2025) des Künstler:innenduos Olivier Guesselé-Garai und Antje Majewski. Die Raketen schweben damit über einer Installation, die eine Barrikade im Museum symbolisieren soll – geschaffen aus historischen landwirtschaftlichen Gerätschaften. Da diese optische Verbindung aber nicht kontextualisiert wird, erscheint die so entstehende Kombination vor allem als Anekdote eines Schlachtfelds. Bauern werden damit entweder als quasi-soldatische Subjekte zwischen Unterdrückung und Widerstand, selten aber als komplexe soziale Figuren mit Widersprüchen und alltäglichen Handlungsspielräumen gezeigt, die sich im Widerstreit von Ökologie und Ökonomie bewegen – ein Kontextproblem, das sich durch die gesamte Ausstellung zieht. Die potenziell spannende Verbindung von historischem Protestbild und idealisierter Vorstellung des Bauern als Nomaden, gerät hingegen bei Fernando García-Dory & INLAND mit Shepherds’ Assembly und Twelve Claims (2025) allzu normativ: Hirten werden als kollektives Symbol von Gemeinschaft und Führung dargestellt, wodurch die Ambivalenzen pastoraler Heilsvorstellungen eher unfreiwillig sichtbar werden. Dabei wird deutlich, wie gerade Kunstwerke, die für mehr Umweltsensibilität und einen verantwortlichen Umgang mit der physischen Natur argumentieren, rasch in Muster fürsorglicher Führung verfallen, die – bei allem geäußerten Einspruch – schlicht sanfte Formen globaler Gouvernementalität reproduzieren.

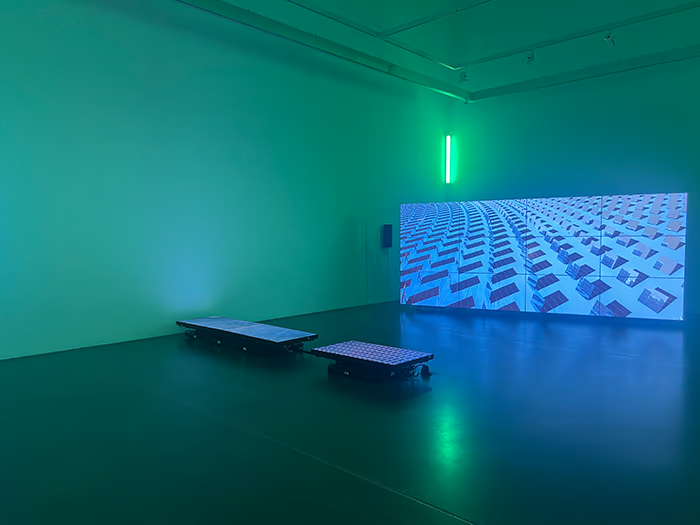

Liu Chuang wiederum schafft mit Lithium Lake and Island of Polyphony (2023) eine komplexe und hochspekulative Verbindung von Rohstoffabbau, kolonialer Geschichte, Science-Fiction und musikkulturellen Perspektiven. Ausgangspunkt sind Orte von Rohstoffextraktion: die Silberminen von Potosí und die Abbauregionen von Lithium in den Anden. Diese werden mit Reflexionen über den globalen Technokapitalismus und historische Gesangsformen von Litauer:innen und Mbuti-Frauen verschränkt. Zudem wird die Geschichte aus einer quasi-nichtmenschlichen Perspektive erzählt und gerade deshalb als planetar verstanden: Der Film nimmt die Sicht einer extraterrestrischen Anthropologin namens Sophon ein. Speziell diese Arbeit legt – ebenso verklausuliert wie hochästhetisiert – eine Absicht offen, die sich auch in Werken wie Mikołaj Sobczak Solar Peasants (2025) findet: das Fiktionale als bewusstseinsbildendes Moment in den Vordergrund zu rücken. Die reale bäuerliche Praxis tritt so aber in den Hintergrund – Bauern werden zur Projektionsfläche spekulativer Narrative, mit denen der Krise freilich nur hypothetisch begegnet werden kann.

Diese wenigen Beispiele verdeutlichen zudem eine weitere Neigung, die auch einige andere Beiträge der Ausstellung eint: Kunst im Angesicht der Klimakrise reagiert entweder aktivistisch, etwa mit dem Anspruch, Veränderung herbeizuführen, oder sie greift zu Narrativen des Wunders, des Nachmenschlichen oder der Fiktion. Zahlreiche Arbeiten sind in ihren Botschaften dabei zu explizit, um noch Raum für Brüche, Ambivalenzen und Widerständigkeiten zu lassen. Sie treten schlicht an, um in möglichst verständlicher Drastik zum Handeln aufzurufen. Andere bedienen sich mythischer oder spekulativer Bilder, Erzählungen vom Bewusstsein der Erde oder operieren mit Was-wäre-wenn-Szenarien. Landwirtschaft wird symbolisch, metaphorisch, utopisch; die konkrete Praxis und die ökonomischen Zwänge bleiben unscharf. Die Figur des Bauern wird romantisiert – als naturverbunden, als utopischer Widerstandsträger, als Opfer. Und sie wird ebenso häufig als Statthalterfigur instrumentalisiert: Der Bauer steht stellvertretend für Gerechtigkeit, Umwelt, Gemeingüter, für politische Legitimation – sofern er denn überhaupt in den Werken sichtbar und relevant ist. Dabei werden bäuerliche Erfahrungen in ihrer Verschiedenheit nahezu unkenntlich. Es wird kaum zwischen kleinbäuerlichen und industriellen Betrieben, zwischen Regionen, Traditionen, Geschlechtern und Klassen unterschieden. Bauern werden selten in ihrer Komplexität und Uneinheitlichkeit, sondern als strukturierendes und dabei vermeintlich planetar-ökologisches Element gezeigt, anstatt als das, was sie mithin sind: ein global-ökonomischer Faktor. Historische Kontexte, etwa Bauernaufstände, werden in lineare Widerstandserzählungen eingepasst, obwohl sie in der Realität ambivalenter waren. So wird der Bauer zum Mythos, und die Gefahr besteht, dass die gegenwärtigen Konflikte – Landgrabbing, Agrarkonzerne, Saatgutpatente – ihrer materiellen Realität entbunden erscheinen.

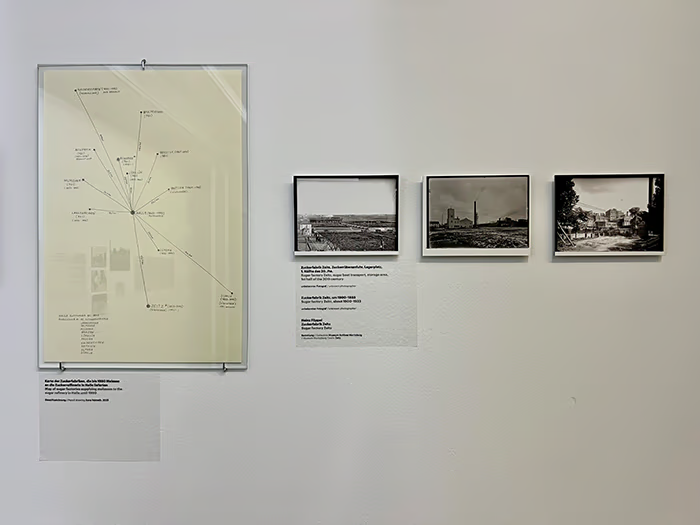

Auf der anderen Seite gibt es auch positive Beispiele, die paradoxerweise gerade einer ansonsten oft reduktiven und pseudowissenschaftlichen künstlerischen Forschung entspringen: In der Ausstellung zeigt Ilona Németh mit Eastern Sugar Archive (2025) eine Archivinstallation, die die Geschichte der ostmitteleuropäischen Zuckerindustrie und ihre Transformation nach 1989 mittels Interviews und Dokumente erfahrbar macht und verdeutlicht, wie der Strukturwandel – insbesondere in der Nachwendezeit im Gebiet der ehemaligen DDR – Arbeitswelten, Biografien und ganze Regionen der neuen Bundesländer bis heute prägt. Ulrike Kuschel reflektiert in Mit Morgenstern und Regenbogenfahne – Zur Musealisierung des Bauernkrieges in der DDR (2025) die erinnerungspolitische Instrumentalisierung bäuerlicher Revolten im sozialistischen Staat anhand von Repliken musealer Inszenierungen dieser historischen Begebenheiten und hebt damit selbst auf eine indirekte Kritik an Ausstellungspraktiken ab. Lara Almarceguis Die Halden in Deutschland (2025) zeigt das schockierende Gesamtvolumen der industriellen Bergbauhalden in Deutschland in einer nüchternen Wandbeschriftung auf. Gerade in diesen realitätsbezogenen Arbeiten, die in künstlerischen und zugleich ökologiebezogenen Debatten derzeit eher weniger Beachtung finden, tritt die gesellschaftliche Relevanz von Landwirtschaft, bäuerlichen Existenzen und industriellen Transformationsprozessen deutlicher hervor. Sie schaffen es, nicht allein im Bereich des Symbolischen zu bleiben, sondern konkrete Erfahrungen, historische und vor allem biografische Brüche und ökonomische Verwerfungen verständlich zu machen. Damit öffnen sie einen Reflexionsraum, der über das vielgerühmte Spekulative hinausgeht und den Besucher:innen ermöglicht, den Zusammenhang von globalen Strukturen und lokalen Realitäten anhand der Figur des Bauern nachzuvollziehen.

Die Stärke der Ausstellung Planetarische Bauern liegt in ihrer Vielstimmigkeit und im Versuch, globale Zusammenhänge von Landwirtschaft, Ökologie und Machtverhältnissen in den Blick zu nehmen. Das führt allerdings auch dazu, dass die Schau zu stark zwischen einer zusehends überstrapazierten ästhetischen Metaphernsuche für die Klimakrise – für deren Gründe und Folgen – und einem Hang zu spekulativer Imagination oszilliert. Was dabei vor allem auf der Strecke bleibt, ist, zwischen einem globalen und einem planetaren Verständnis der Diskurslage zu differenzieren. Dementsprechend wird einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit den dringenden Fragen von Ökonomie, sozialer Teilhabe und dem Verhältnis von künstlerischer Produktion und Sozialfigur zu wenig Raum gegeben – insbesondere eine diesbezügliche und auch kritische Differenzierung der Figur des Bauern bleibt paradoxerweise nahezu vollkommen außen vor. Es bleibt somit offen, wie Ökonomie und Ökologie im Kontext bäuerlichen Arbeitens zueinander im Verhältnis stehen.

Weiterführende Literatur:

- Berry, Josephine (2025): Planetary Realism: Art Against Apocalypse. London: Sternberg Press/MIT Press.

- Bonneuil, Christophe/Fressoz, Jean-Baptiste (2016): The Shock of the Anthropocene. The Earth, History and Us. London: Verso.

- Bröckling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Thomas (Hgg.) (2000): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Buurman, Nanne (2022): Im Hirtenstall geboren? Nanne Buurman über kuratorische Gouvernementalität bei der Documenta fifteen, Rezension in: Texte zur Kunst, Documenta Debrief, online seit 26.12.2022, o. S.

- Ehleiter, Regine (2026): Superseding the Global: Planetary Perspectives in Contemporary Exhibition Making, in: Dies./Schäfer, Friederike (Hgg.), Exhibition Ecologies: Art, Institutions, and the Politics of Ecological Crisis, Bosten/Berlin: De Gruyter [im Erscheinen].

- Elias, Amy J./Moraru, Christian (Hgg.) (2015): The Planetary Turn. Relationality and Geoaesthetics in the Twenty-First Century. Evanston: Northwestern University Press.

- Moore, Jason W. (2015): Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital. London: Verso.

- Spivak, Gayatri Chakravorty (2012): An Aesthetic Education in the Era of Globalization. Cambridge, MA: Harvard University Press.

DR. MICHAEL KLIPPHAHN-KARGE war bis Oktober 2025 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Kunst, Umwelt, Ökologie“ am ZI.