Schlagwort: Provenienzforschung

-

Cosima Dollansky über Kunsthandel und Filmkunst: Wenn Handelsware zur Requisite wird

Weiterlesen: Cosima Dollansky über Kunsthandel und Filmkunst: Wenn Handelsware zur Requisite wirdKunsthandelsquellen wie die Karteikarten und Fotomappen der Kunsthandlung Julius Böhler in München und der Kunsthandel AG in Luzern gelten heute als wertvolle Ressourcen für die Erforschung des historischen Kunstmarkts und die Rekonstruktion von (Privat-)Sammlungen. In erster Linie sind sie derzeit aber von essenzieller Bedeutung für Provenienzforschung und die Aufklärung von unrechtmäßigen Entzugskontexten. Doch zwischen den…

-

Ein Blick in das Archiv Böhler: Katharina Roßmy über einen Wandteppich aus Berlin, eine Puppenmacherin aus Hollywood und eine Gastronomen-Familie aus Breslau

Weiterlesen: Ein Blick in das Archiv Böhler: Katharina Roßmy über einen Wandteppich aus Berlin, eine Puppenmacherin aus Hollywood und eine Gastronomen-Familie aus BreslauWas auf den ersten Blick wie eine normale Kommissionskarte mit unverfänglichen Provenienzangaben aussieht, verbindet letztlich einen Berliner Wandteppich mit einer Puppenmacherin aus Hollywood und einer Gastronomen-Familie aus Breslau. Ausgehend von einer Tapisserie richtet sich das Spotlight auf die Schicksale der jüdischen Kunstsammlerin Johanna Ploschitzki / Hansi Share und der jüdischen Familie Kempinski.

-

Kunsthandelsquellen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte ermöglichen Restitutionen an die Nachfahren des Antiquars Jacques Rosenthal

Weiterlesen: Kunsthandelsquellen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte ermöglichen Restitutionen an die Nachfahren des Antiquars Jacques RosenthalFranziska Eschenbach Für die Provenienzforschung ist schon lange klar: Auktionskataloge bieten wichtige Hinweise, um die Herkunft eines Objekts zu klären. Neben präzisen Angaben zum Werk finden sich nicht selten auch Abbildungen oder Informationen zur Provenienz. Annotierte Auktionskataloge können sogar durch die Angaben von Zuschlagpreisen, den Namen des Einlieferers und Verkäufers den gesamten Verkaufsprozess offenlegen und…

-

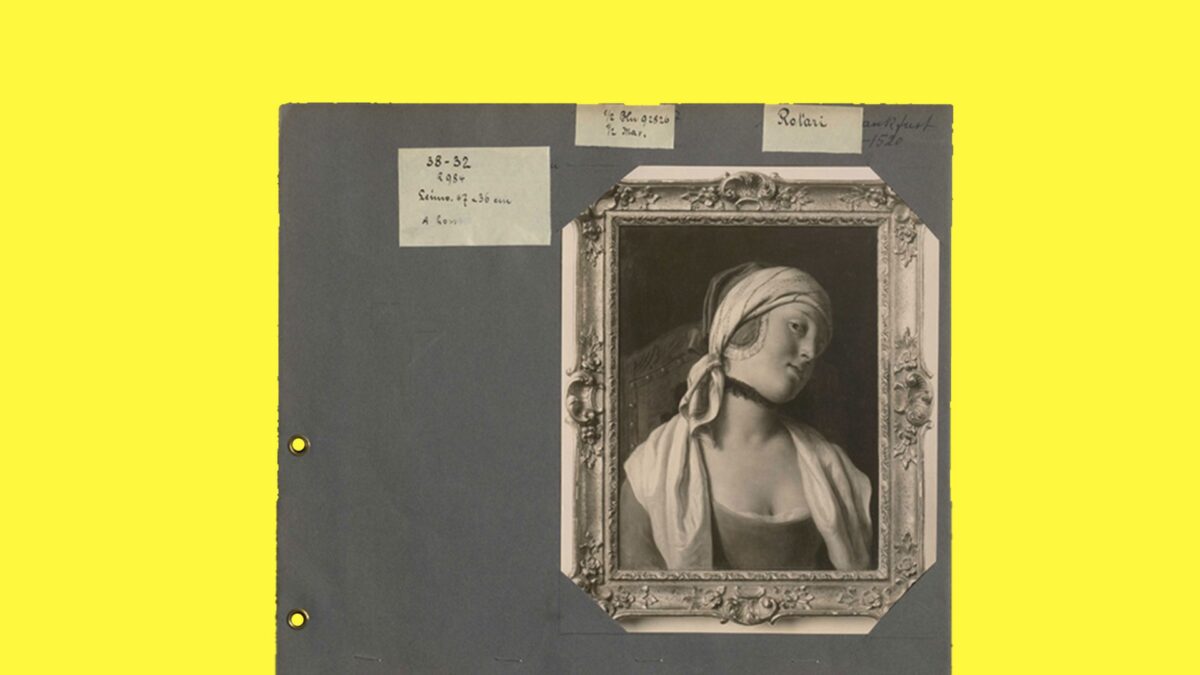

Anna-Lena Lang über das tragische Ende der Kunst- und Antiquitätenhandlung H. Bauml

Weiterlesen: Anna-Lena Lang über das tragische Ende der Kunst- und Antiquitätenhandlung H. BaumlDie Karteikarten der Kunsthandlung Julius Böhler verraten nicht nur viel über den deutschen und europäischen Kunsthandel des 20. Jahrhunderts. Manchmal geben sie auch einen Einblick in die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse zur Zeit ihrer Erstellung und machen dadurch neben wirtschaftlichen Fakten auch persönliche Schicksale sichtbar.

-

Theresa Sepp über eine Diplomatensammlung und koloniale Kontexte

Weiterlesen: Theresa Sepp über eine Diplomatensammlung und koloniale KontexteIm Zentrum der Erforschung des Archivs der Kunsthandlung Julius Böhler steht die Klärung von Provenienzen im Hinblick auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Doch öffnen sich im Rahmen der Erschließung des Karteiensystems auch Perspektiven auf andere Kontexte der Translokation, des Handels und auch Raubes von Kulturgütern.

-

Theresa Sepp über „Schöner Wohnen“ am Prinzregentenplatz

Weiterlesen: Theresa Sepp über „Schöner Wohnen“ am PrinzregentenplatzDas Karteiensystem der Kunsthandlung Julius Böhler war nicht dafür gedacht, für Außenstehende auf Anhieb verständlich zu sein. Üblicherweise dokumentieren die Karteikarten jedenfalls neben Ein- und Ausgangsdatum eines Objektes, An- und Verkaufspreisen sowie Angaben zu Vorprovenienzen oder dem Erhaltungszustand die Namen von Vor- und Nachbesitzer*innen. Manchmal jedoch kommt es vor, dass stattdessen unspezifische – möglicherweise absichtlich…