Nachdem es zu Beginn des 20. Jahrhunderts so aussah, als ob schreibende Frauen in der Kunstwelt endlich (wenigstens etwas) anerkannt wurden, mussten ab 1907 zumindest in der Kunstzeitschrift Kunst für Alle (KfA) erhebliche Rückschläge hingenommen werden. Waren ab dem 2. Jahrgang 1887/88 insgesamt 14 Schriftstellerinnen mit mehr als 60 Artikeln vertreten, lässt sich nach dem 23. Jahrgang ein schlagartiger Rückgang feststellen. 1907/08 war erstmals seit 20 Jahren kein einziger Artikel einer Frau zu lesen, in den folgenden Jahren sah es kaum besser aus: 1908/09 durfte die davor rege tätige Clara Ruge (1856–1937) eine Spalte über die Kunstausstellung in New York schreiben, 1909/10 Frida Erdmute Vogel (1876–?) einen Artikel zum schwedischen Künstler Bruno Liljefors (1860–1939). Bis 1924/25 waren nur vier weitere Kunsthistorikerinnen mit je einem Artikel vertreten: Anna Spier (1852–1933) 1914/15, Dr. Hildegard Heyne (1878–1964) 1915/16, Dr. Frida Schottmüller (1872–1936) 1916/17 und Dr. Betty Kurth (1878–1948) 1924/25. Dafür durfte Mina Gedon über die Entstehung ihres Porträts von Wilhelm Leibl anekdotisch sinnieren (40. Jg. [1924/25], S. 97–99). Diese Tendenz lässt sich in anderen Zeitschriften nicht beobachten. Im Gegenteil: Druckte die Kunst für Alle von 1885 bis 1906 drei bis 30 Mal mehr Artikel von Frauen als andere Zeitungen und Zeitschriften, war sie in den Jahren 1907 bis 1924/25 mit sieben Texten im Vergleich zu Kunstchronik (31, seit 1918 Kunstchronik und Kunstmarkt), Deutsche Kunst und Dekoration (31) und Kunst und Handwerk (10) Schlusslicht.

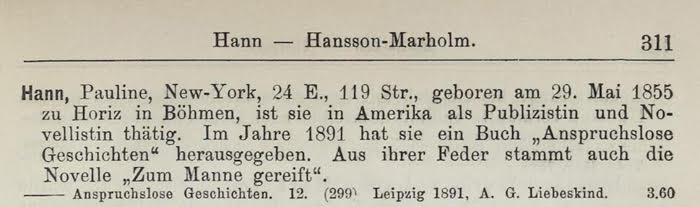

Ein offenbar akzeptierter Weg, um vor 1907 als Frau in der KfA zu publizieren, war es, als Korrespondentin aus dem Ausland zu berichten, wie die Wienerin Bertha Zuckerkandl (1864–1945), oder als Novellistin zu schreiben, wie etwa Carry Brachvogel (1864–1942, KZ Theresienstadt). Auch die in der Datenbank „Frauen schreiben über Kunst“ am häufigsten vertretene Autorin Pauline Hann arbeitete als Korrespondentin in New York, einmal publizierte sie eine Novelle (Ein Aprilscherz, 4 [1889], S. 214–222, erneut erschienen in Anspruchslose Geschichten, 1891). Laut dem Lexikon deutscher Frauen der Feder (Hrsg. v. Sophie Pataky, Bd. 1, Berlin 1898, S. 311, Abb. 1) wurde Pauline Hann am 29. Mai 1855 in Horiz in Böhmen geboren, sie war als „Publizistin und Novellistin thätig.“

Wie so viele andere Frauen kürzte Pauline Hann ihren Namen mit P. Hann ab, möglicherweise um keine Aufmerksamkeit auf ihr Geschlecht zu lenken. Ihr erster Artikel in der KfA (und vermutlich der erste überhaupt einer Frau, soweit sich nicht noch andere Frauen hinter Pseudonymen und Kürzeln versteckten) im 2. Jahrgang (1887, S. 232–234) über „Eine New-Yorker Privatgalerie“, wird allerdings prompt im Index und in der Kopfzeile als „Peter Hann“ verzeichnet. War sie möglicherweise dem Verlag nur unter dem männlichen Vornamen bekannt? In der Literatur wird sie bis heute (selbstverständlich) als „Peter“ Hann identifiziert. Merkwürdigerweise firmieren zwei von ihren letzteren Beiträgen, die nur noch als Kurznotiz Eingang fanden, unter P. Haun (1903/04, S. 342 und 1904/05, S. 457). Auch hier lässt sich wie im obigen Fall nur schwer beurteilen, ob ein Satzfehler oder Absicht vorlagen. Aber wieso wird der Name einer/s Autorin/Autors, die/der seit zwanzig Jahren mehrfach im Jahr exklusiv aus Übersee berichtete, zweimal – im Wechsel mit der korrekten Nennung – falsch geschrieben?

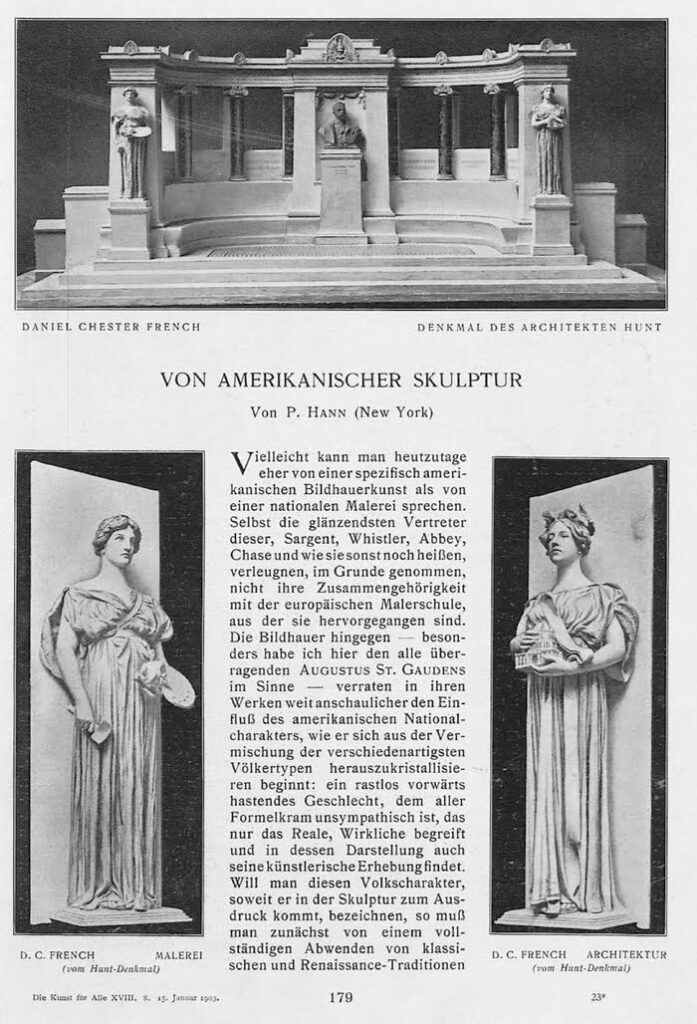

Bis 1904/05 schrieb Hann 36 meist längere Artikel über die großen Ausstellungen und Galerieeröffnungen in New York (Abb. 2). Oft lassen sie sich nicht nur als reiner Bericht, sondern als Sozialstudie des frühen New Yorker Kunstmarktes lesen. Einen Hinweis auf ihr Geschlecht sucht man indes vergeblich.

Der Verzicht auf die Mitarbeit von Frauen in der KfA ab 1907 lässt sich mit einem Verleger- oder Redaktionswechsel nicht zufriedenstellend erklären. Friedrich Pecht, der erste Herausgeber, war bereits am 24.4.1903 gestorben, sein Nachfolger wurde – wiederum bis zu seinem Tode 1909 – Fritz Schwartz, der bereits ab 1887/1888 für die Redaktion verantwortlich war. Welche Entscheidungen 1907 in der Redaktion getroffen wurden, muss vorerst Spekulation bleiben, da sowohl progressive als auch konservative Autor*innen ihren Hut nehmen mussten. Die Tatsache, dass man lieber auf Nachrichten aus New York verzichtete, als diese von Pauline Hann zu erhalten, deutet allerdings darauf hin, dass sie der Redaktion nicht als „Peter“ bekannt war.

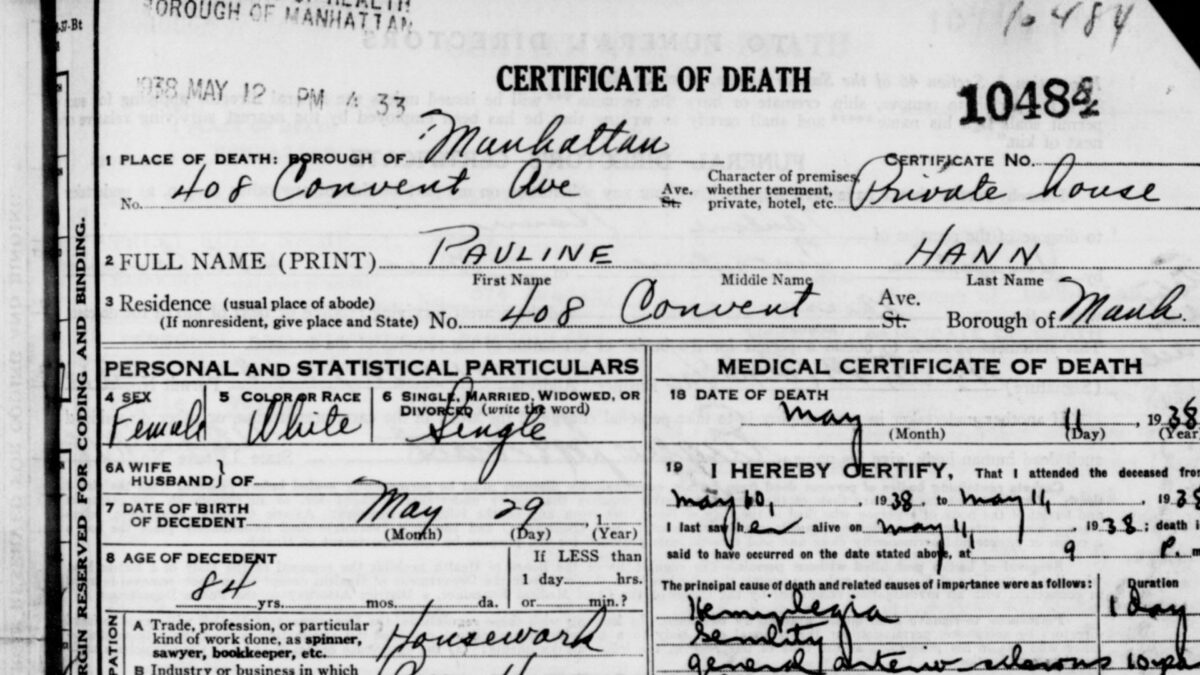

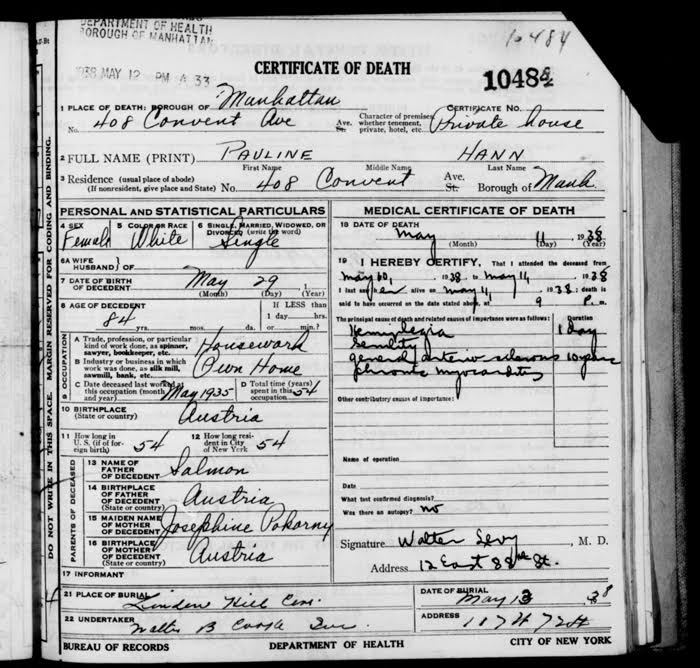

Während die übrigen Autorinnen der Kunst für Alle nach 1907 in anderen Zeitschriften weiterhin publizierten und/oder Bücher schrieben, wie etwa Anna L. Plehn (1859–24.2.1918 [Nachruf von Käthe Kollwitz in den Sozialistischen Monatsheften, 1918, S. 272]) und Henriette Mendelsohn (1853–1928), ist Hann publizistisch nicht weiter zu verfolgen. Laut ihrem Totenschein lebte sie seit 54 Jahren in den USA und verbrachte die letzten Jahre als alleinstehende Hausfrau in Upper Manhattan (Abb. 3). Pauline Hann starb am 11. Mai 1938 im Alter von 82 Jahren (Sophie Pataky, Bd. 1, Berlin 1898, S. 311; laut Totenschein war sie 84), möglicherweise nach einem Schlaganfall. Sie wurde auf dem Linden Hill Cemetery beerdigt.

ANNALENA BRANDT, M.A., ist Wissenschaftliche Hilfskraft in der Direktion am Zentralinstitut für Kunstgeschichte und unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Pfisterer am Projekt Frauen schreiben über Kunst mitbeteiligt.

Die Bibliographie erfasst für den Zeitraum bis um 1930 systematisch Texte von Frauen, die über Kunst und Kunstgeschichte schreiben. Ziel ist es, die Schriften dieser Autorinnen nach und nach digital zugänglich zu machen. Sie sollen so im kunsthistorischen Kanon sichtbarer und leichter verfügbar werden. Zugleich werden deren Breite und Vernetzung, aber auch Hürden und Grenzen erkennbar.

Lust auf Verschlusssachen? Ann-Kathrin Fischer und Martin Stahl über besondere Bücher aus dem Bibliotheksbestand des ZI

Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ fand am 4. April 2025 in München zum ersten Mal die „Nacht der Bibliotheken“ statt, an der sich auch das Zentralinstitut für Kunstgeschichte mit seiner Bibliothek beteiligte. Ann-Kathrin Fischer, Kunsthistorikerin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Direktion am ZI, und Martin Stahl, Bibliothekar und verantwortlich…

Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.

Hannah Rathschlag über die Künstlerin und Literatin Mary Eliza Haweis (1848–1898) und (guten) Kunstgeschmack im Viktorianischen Zeitalter in England

„Every style has a beauty and interest of its own; […] is worthy attention, and is sure to teach us something”. Diese Aussage formulierte Mary Eliza Haweis in dem Vorwort ihres Buches Beautiful Houses. Being a Description of certain well-known Artistic Houses (1882), wodurch ihre reflektierte und präzise Beobachtungsgabe widergespiegelt…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Das wohl bekannteste Vermächtnis von James Loeb im altertumswissenschaftlichen Bereich stellt die im Jahr 1911 gegründete und bis heute laufende Editionsreihe Loeb Classical Library (LCL) dar, die Werke griechischer und lateinischer Autoren im…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie (LMU) ist ebenso wie die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) sowie des Instituts für Ägyptologie und Koptologie, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken des Bayerischen…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Elisabeth Moselage über die Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums und die Klarissenchronik | Das Bayerische Nationalmuseum (BNM), das „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, ist eines der großen deutschen Museen zur Bildenden Kunst und zur Kulturgeschichte. Wer heute im Museum an der Prinzregentenstraße die Treppe von der Eingangshalle in den ersten Stock hinaufsteigt,…