-

Garden Futures and the Temporality of Critique

Alexandra Masgras reviews the exhibition Garden Futures: Designing with Nature on display at the V&A Dundee, Scotland

-

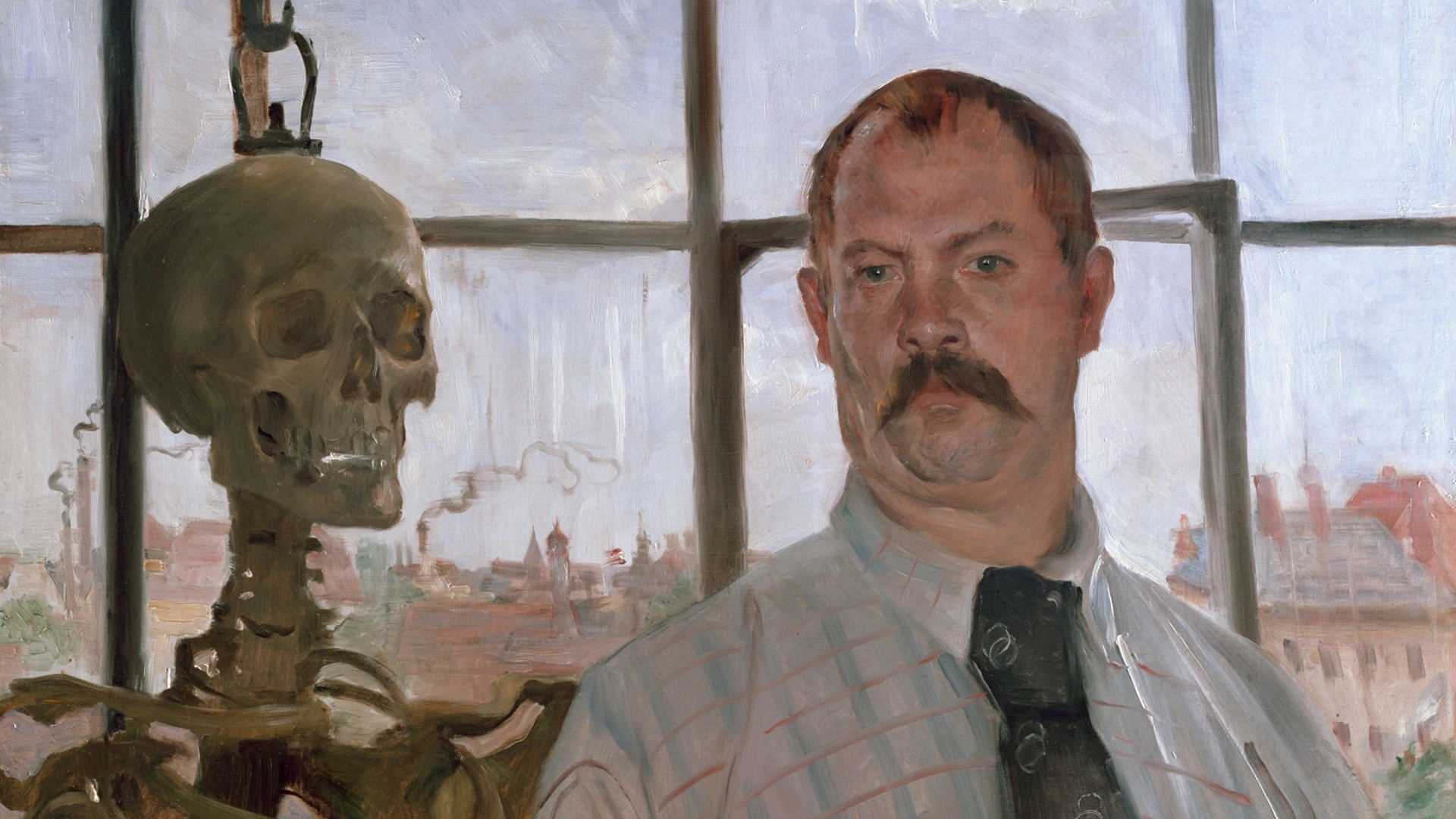

Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3

Der Kunstschriftsteller Georg Biermann, dessen Corinth-Monographie in der vorangegangenen Ausgabe von ZI Spotlight im Zentrum stand (>>), präsentierte seinem Lesepublikum noch selbstbewusst das Narrativ des Künstlers als durchsetzungsfähiger Kämpfer für die eigenen künstlerischen Überzeugungen. In seiner gut vierzig Jahre später veröffentlichten Monographie zu dem Künstler rückte Gert von der Osten zwar von einer solchen Erzählung…

THEMENHIGHLIGHT JANUAR

Unser Themenhighlight im Januar steht im Zeichen der Ausstellung „Corinth werden! Der Künstler und die Kunstgeschichte“ am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München (23. Oktober 2025 – 06. März 2026). Die Beiträge begleiten die Ausstellung mit vertiefenden Einblicken und eröffnen neue Perspektiven auf Lovis Corinth und die Konstruktion von Künstlerbildern.

-

Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3

Weiterlesen: Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3Der Kunstschriftsteller Georg Biermann, dessen Corinth-Monographie in der vorangegangenen Ausgabe von ZI Spotlight im Zentrum stand (>>), präsentierte seinem Lesepublikum noch selbstbewusst das Narrativ des Künstlers als durchsetzungsfähiger Kämpfer für die eigenen künstlerischen Überzeugungen. In seiner gut vierzig Jahre später veröffentlichten Monographie zu dem Künstler rückte Gert von der Osten zwar von einer solchen Erzählung…

-

Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3

Weiterlesen: Dominik Brabant zu Lovis Corinth x 3Drei Monographien gleichen Titels, verfasst von drei unterschiedlichen Autoren, jeweils im Abstand von etwa 40 Jahren.