Since the Bauhaus centennial in 2019, academic and popular interest in what is often hailed as the world’s most famous design school has flourished. Arguably, the institution’s plight at the hands of right-wing municipal governments and later of the ruling Nazi party generated interest in several aspects of the Bauhäuslers’ practice identified as progressive. Their internationalism, the struggle against tradition and convention, as well as their gender-bending practices have all received renewed attention in recent years. The exhibition Bauhaus Ecologies held at the Bauhaus Museum Dessau (4 April – 2 November 2025) advances this line of inquiry by investigating the school’s engagement with what is now broadly defined as ecological thinking. Curated by Regina Bittner and Vera Lauf of the Stiftung Bauhaus Dessau, Bauhaus Ecologies showcases some of the latest academic research into the Bauhäuslers’ engagement with natural form and back-to-the-land practices, which assimilates well to contemporary notions of environmentalism. By the organizers’ own estimations, the exhibition “explores approaches to ecological thinking in modern design.” As this statement implies, the display favours a genealogical over a historical lens, by showcasing several areas of artistic practice that prefigure contemporary trends in bio-design and sustainability. While this curatorial approach highlights the Bauhaus’ much-lauded prescience and contemporary relevance, it is less effective in charting the school’s relation to the cultural, scientific, and political ambivalences of the emerging environmental discourses of the early twentieth century.

In a nod to the Bauhaus’ ongoing legacy in contemporary design, the exhibition features a display of “biofilm”—that is, a new photosensitive material obtained by growing bacterial cultures, which was developed by a team of designers and biologists under the aegis of the Humboldt University’s “Matters of Activity” Excellence Cluster. This contemporary intervention showcasing developments in bio-design serves as an appropriate preface to the content of the historical exhibition. Indeed, what ties the exhibits together is an aesthetic fascination with—or even an attempt to mimic the form and properties—of organic matter. Engagements with ecology remain more oblique—indeed, a historically specific definition of the field remains out of grasp in favour of a sweeping use of the term. While thematizing a cluster of varied artistic and architectural engagements with natural form, the exhibition falls short of providing a historical context that could have placed the Bauhaus amidst contemporaneous scientific and cultural discourses around ecology and the environment, such as Ernst Haeckel’s (1834 – 1919) concept of ecology, oftentimes racist “climate theories,” esoteric forms of naturopathy, and emerging Blood-and-Soil movements such as the Artaman League.

The exhibition space is divided within several sections, foregrounding either an artist, artwork, or cluster of practices, each signposted by a thematic introduction which seeks to tease out the works’ ecological import. From Siegfried Ebeling’s (1894 – 1963) research into membrane architecture to glassware inspired by plant shapes and a photographic series on cacti, the display succinctly presents the Bauhäuslers’ wide array of practices. By highlighting this multi-medial preoccupation with natural form, the exhibition’s wide scope showcases previously disconnected aspects of Bauhaus artistic practice, such as photography, ballet, and architectural design under a common theme.

The exhibition’s strengths derive from this commitment to showcasing new research. Facsimiles of primary sources documenting artistic thought or hinting at reception history throw light on a broader cultural movement which approximates contemporary environmental thought. Either advocating a (retrotopian) return to practices deemed ‘natural,’ opposed to modern industrial urban society, or proposing a synthesis of technological progress with wisdom derived from organic form, the Bauhäuslers’ ecological discourse prefigured some of the mainstream tendencies and tensions in present-day environmentalism.

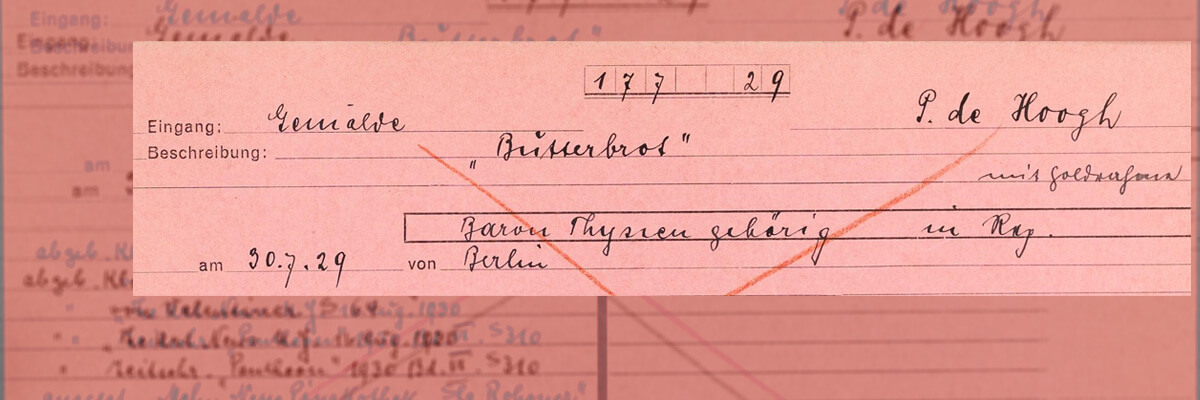

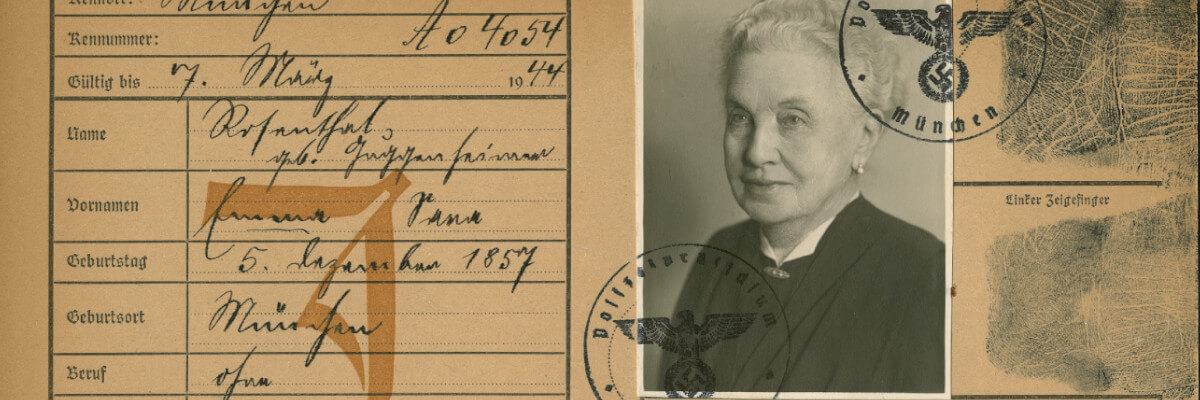

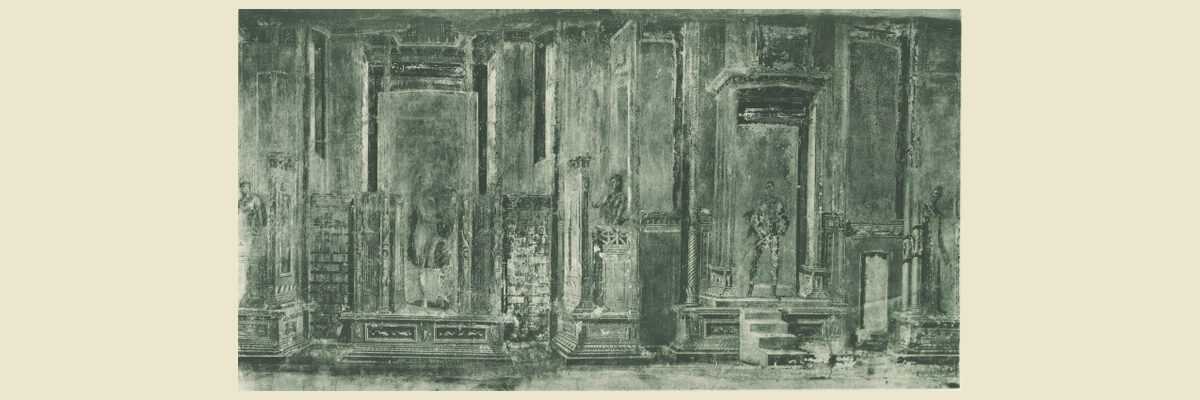

Contradictions such as the exoticization inherent in the fascination with the quasi-architectural form of cacti represent modest attempts at providing a critical framework for assessing the institution’s fetishization of nature—especially in its supposedly more distant and untainted guises. Other critical aspects concern biographical research into the political allegiances of architects, who continued to pander their organicist, bio-romanticist wares to the National Socialist regime, as illustrated by Siegfried Ebeling’s assembly hall design of 1934, which dons a prominent swastika.

Aside from Ebeling’s espousal of Nazi ideology, the Bauhäuslers’ engagements with far-right politics remain conveniently in the shadows, as the exhibition maintains its chronological focus on the 1920s. Given the source of the exhibition material in the archives of the Bauhaus Museum Dessau, one could imagine that there are significant archival limitations to expanding the chronological timeframe past the school’s relocation to Berlin in 1932. Nonetheless, the short time span of the exhibition precludes a serious engagement with the overlap between return-to-the-land practices advocated since the end of World War I and the rural and housing policies implemented by the NSDAP after 1933.

Despite occasional critical reflections, the exhibition shies away from reflecting historically on the meanings of nature—or, for that matter, ecology. Is the fetishization of organic form truly a testimony to an incipient vision that reckons with human-made environmental crisis? Or does the focus of the exhibition on aesthetic experimentation function as a retrospective depoliticizing lens, which perpetuates the notion that environmental crises may be solved through technological or scientific means alone—that is, outside of the framework of political transformation? Are the low-density rural settlements an adequate response to the worsening living conditions in industrial cities or simply a symptom of a politically noxious nostalgia for a preindustrial past?

The lack of a synthetic historical approach vis-à-vis evolving conceptions of nature and emerging notions of ecology favours an aestheticizing lens onto the Bauhaus’ formalist experiments over a comprehensive understanding of the political currents and material conditions underpinning such ideas. With regards to architecture and planning, for instance, subsistence-garden settlements such as Dessau-Törten are presented as an exploration into circular economy planning practices, instead of a response to post-World War I economic depression and a severe housing crisis in Germany’s growing industrial cities. Similarly, the völkisch sentiment animating these anti-urban visions remains unexplored. Ultimately, it is precisely this lack of historicization that perpetuates a narrative of the Bauhaus as singular, or singularly progressive, despite mounting evidence regarding the ambivalent politics that animated its students and proponents.

LINKS

FURTHER READINGS

- Ute Ackermann, “‘Bodies Drilled in Freedom’: Nudity, Body Culture, and Classical Gymnastics at the Early Bauhaus”; in: Bauhaus Bodies: Gender, Sexuality, and Body Culture in Modernism’s Legendary Art School, edited by Elizabeth Otto/Patrick Roessler, London: Bloomsbury Visual Arts, 2019, pp. 25–47.

- Bauhaus und Nationalsozialismus, exh.cat. Museum Neues Weimar, Bauhaus-Museum Weimar, and Schiller-Museum, München: Hirmer, 2024.

- Zygmunt Bauman, Retrotopia, New York: John Wiley & Sons, 2017.

- Nanne Buurman, “Das textile Unbewusste. Über Judith Raum im Bauhausgebäude Dessau.“ Texte zur Kunst, No. 124 (December 2021).

- Oliver A.I. Botar and Isabel Wünsche, eds. Biocentrism and Modernism, Farnham: Ashgate, 2011.

- David Haney, Architecture and the Nazi Cultural Landscape: Blood, Soil, Building, New York: Routledge, 2022.

ALEXANDRA MASGRAS is a post-doctoral fellow at the research group “Kunst, Umwelt, Ökologie” at ZI, headed by LINN BURCHERT, who also conducts the project “Klimagipfelkunst. Kunst und politisches Event, 1972–2022”, funded by the German Research Council.