München, Haus der Kunst, 8. September 1949: Der Maler Adolf Hartmann (1900–1972), Präsident der Ausstellungsleitung München e.V., eröffnet zusammen mit Kolleg*innen und Honoratioren die erste Große Münchner Kunstausstellung nach Kriegsende. Viele der Künstler*innen, die insgesamt mehr als 500 Werke zeigten, waren unter der nationalsozialistischen Diktatur zwölf Jahre lang als „entartet“ diffamiert worden, etwa Max Beckmann, Otto Dix, Karl Schmidt-Rottluff, Karl Caspar und dessen Frau Maria Caspar-Filser.

Aufnahme: Foto Felizitas (Felicitas Timpe), Archiv des Künstlerverbund im Haus der Kunst e.V., 7, GKA 1949, Dokumentation (GKA 1949, Archiv 9. Sept. 1949 – 19. Nov. 1949, Postkarten etc.). Der undatierte Fotoabzug befindet sich im Archiv zwar inmitten von Quellen aus dem Jahr 1949, aber durch freundliche Hinweise von Werner Murrer zum Sternbild von Nay (Öl/Lwd., 1951, Neue Galerie Kassel, https://datenbank.museum-kassel.de/19275/33383/0/0/b2/0/0/objekt.html) sowie durch die Konsultation des Fotoarchiv Felicitas Timpe in der Bayerischen Staatsbibliothek (https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-BAR-0000000000167288?lang=de) konnte die Aufnahme auf 1951 datiert werden.

Doch wie war es zu dieser Ausstellung an diesem Ort gekommen – im ehemaligen „Haus der Deutschen Kunst“, wo noch kurz zuvor die nationalsozialistischen Propagandaschauen Große Deutsche Kunstausstellung (GDK) stattgefunden hatten? Einen Hinweis gibt dessen Namenszusatz auf dem offiziellen Briefpapier: „Haus der Deutschen Kunst (Neuer Glaspalast)“. Im ursprünglichen, zwischen Luisenstraße und Stachus gelegenen Glaspalast hatte die Münchner Künstler*innenschaft seit Mitte des 19. Jahrhunderts ihre selbst jurierten und autonom organisierten Jahresschauen präsentiert. Nach dessen Brand am 6. Juni 1931 fanden sie unter Regie des neugegründeten Vereins Ausstellungsleitung München e.V. noch bis 1944 an wechselnden Orten in München statt – zunächst im Bibliothekbau des Deutschen Museums und in der Neuen Pinakothek, ab 1938 im Maximilianeum. Sie waren seit 1933 jedoch ebenso gleichgeschaltet wie die GDK im eigentlich den Künstler*innen versprochenen Neubau am Südende des Englischen Gartens.

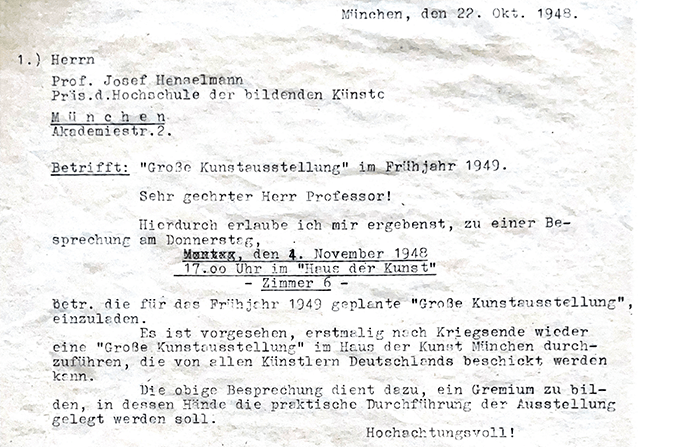

Doch jetzt, wenige Jahre nach Ende der Diktatur, machte die Münchner Künstler*innenschaft ihren Anspruch auf den „Neuen Glaspalast“ geltend, der ihnen so lange verwehrt worden war. Engagierte Münchner Künstler*innen hatten bereits 1946 ihre während des NS aufgelösten Vereine Münchener Secession und Münchner Künstlergenossenschaft reaktiviert; ehemalige Mitglieder der verbotenen Neuen Secession und Juryfreien gründeten die Neue Gruppe mit Adolf Hartmann als Präsident. In der Folgezeit arbeiteten sie hartnäckig auf das Comeback ihrer freien Jahresausstellungen hin. Zunächst gelang es den drei Gruppierungen, 1947 und 1948 in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus auszustellen. Parallel lud der Direktor des Hauses der Kunst, Peter Ade (1913–2005 | 1946–1982 Direktor), im Sommer 1948 Münchner Künstler, Museumsdirektoren, Kunsthistoriker, aber auch Akademieprofessoren aus Karlsruhe, Düsseldorf und Hamburg zu einem Beirat ein, der für 1949 eine „Große Kunstausstellung“ organisieren sollte, „die von allen Künstlern Deutschlands beschickt werden kann“ – eine Art Amalgam aus dem landesweiten Anspruch der GDK und den traditionellen Großen Münchner Kunstausstellungen seit 1869.

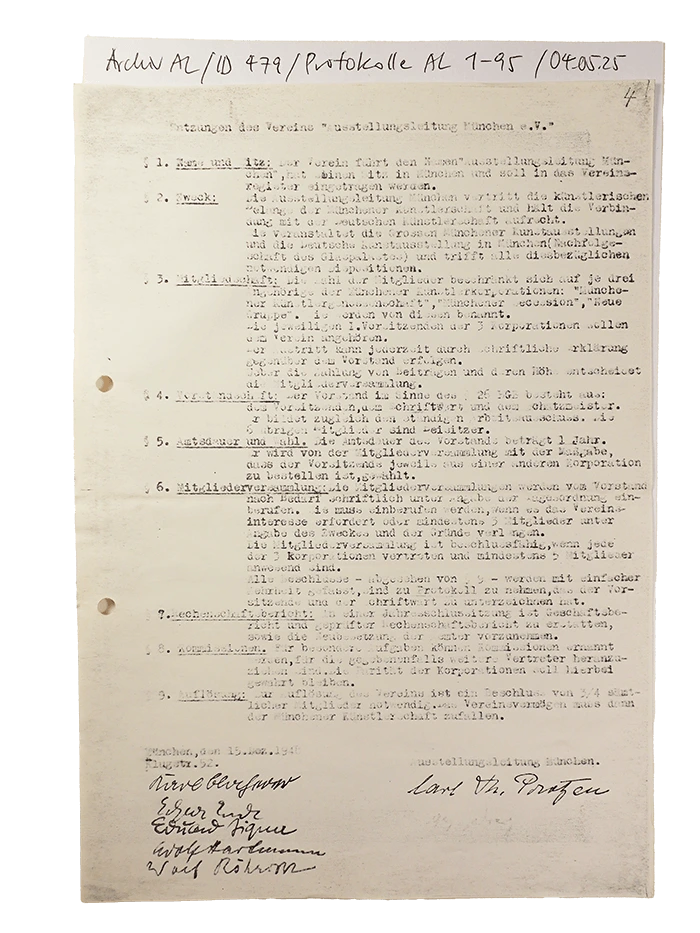

Als sich bei den Sitzungen im Herbst jedoch unter anderem der Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Eberhard Hanfstaengl (1886–1973 | 1945–1953 Direktor), gegen die unter den Nationalsozialisten verbotene und schon zuvor immer wieder umstrittene Künstlerjury aussprach, handelten die Maler schnell: Sie reaktivierten noch im Dezember 1948 die Ausstellungsleitung, die um 1941 aufgelöst oder „gelöscht“ worden war (die Quellenlage hierzu ist uneindeutig) und es gelang ihnen, in enger Kooperation mit Ade die Großen Münchner Kunstausstellungen wieder aufleben zu lassen.

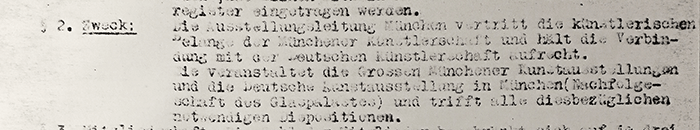

Der auch in der Satzung der Ausstellungsleitung vom 15.12.1948 verankerte Anspruch, sowohl die Großen Münchner Kunstausstellungen als auch eine deutlich an die GDK angelehnte „Deutsche Kunstausstellung in München (Nachfolgeschaft des Glaspalastes)“ zu veranstalten, wurde erst in den 1950er Jahren fallen gelassen.

Zahlreiche Quellen aus dem Archiv des Künstlerverbund im Haus der Kunst e.V. veranschaulichen den logistischen Aufwand, der nötig war, um im „chaotischen Dazwischen“ der frühen Nachkriegszeit einen geregelten Kunstbetrieb in Gang zu setzen: Im noch von US-Militär besetzten Gebäude wurde um jeden einzelnen Ausstellungsraum gerungen, es mangelte an Geld und Papier. Zunächst mussten potentielle Teilnehmer*innen überhaupt erst lokalisiert werden, da ihre Ateliers zerstört und Wohnungen zerbombt waren oder die Maler*innen, Graphiker*innen und Bildhauer*innen vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten geflohen waren. Manche lebten wie Max Beckmann im Ausland, andere in der Peripherie (Otto Dix) oder waren unbekannt verzogen. Auf einer 17 Seiten langen „Aufnahme-Liste“ wurden ab Juni 1949 Namen, Sparten und Adressen gesammelt.

Die gezeigten Werke, die Fotografien der Eröffnung, und auch das öffentlich geäußerte Selbstverständnis der Künstler*innen suggerierten zwar eine klare Abgrenzung vom gleichgeschalteten, kontrollierten Ausstellungsbetrieb während des Nationalsozialismus. Das Narrativ eines kompletten Neubeginns in der vielbeschworenen „Stunde Null“ erweist sich jedoch als nicht haltbar, denn es gab viele Kontinuitäten – teils sogar über den NS hinaus.

Bei der Organisation der Schau knüpfte man direkt an bewährte Strukturen an – kollegiale Netzwerke, professionelle Expertise und reichlich Erfahrung, um das Projekt erfolgreich in die Tat umzusetzen, waren durchaus vorhanden: Der „Schriftwart“ Carl Theodor Protzen war bereits in den 1930er Jahren in derselben Position tätig, ebenso der alte und neue Geschäftsführer Ernst Neumann. Maler wie Max Unold oder Julius Diez hatten sich, teils noch in der Weimarer Republik, in der „AL“ aktiv engagiert. An der Ausstellung 1949 beteiligte sich zudem eine ganze Reihe von Künstler*innen, die ein- oder sogar mehrfach bei den GDK ausgestellt hatten; dies führte allerdings erst in den frühen 1950er Jahren zu (teils massiven) Konflikten.

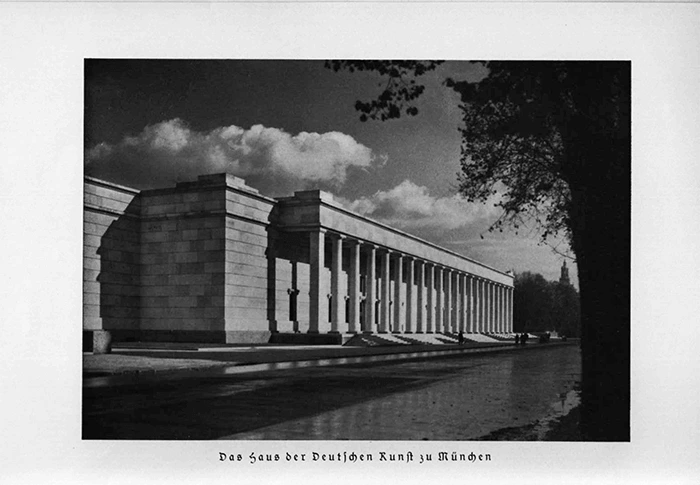

Zur Ausstellung, die auch ein gesellschaftliches und kulturelles Großereignis war, kreierte das Restaurant im Haus der Kunst ein eigenes Menü – das Deckblatt der Speisekarte nutzte die Monumentalität des Gebäudes so unkritisch-geschichtsvergessen wie wirkungsvoll als gestalterisches Element. Die abgebildete, ikonische Fassadenansicht ähnelt nicht nur Otto A. Hirths Ölgemälde Das Haus der Deutschen Kunst und sein geplanter Ergänzungsbau, das auf der GDK 1940 gezeigt wurde, sondern entspricht, grafisch minimal reduziert und spiegelverkehrt, auch fast winkelgenau den Fotografien des Hauses der Deutschen Kunst, die jeweils zu Anfang der GDK-Kataloge abgebildet waren.

Auch andere Gepflogenheiten ähnelten stark denen der Großen Deutschen Kunstausstellungen: Die Besucher*innen konnten neben einem Katalog auch Postkarten mit Werken prominenter Künstler*innen erwerben – etwa Karl Schmidt-Rottluffs 1932 entstandenes Gemälde Zwiebeln, das wiederum die ganze Ambivalenz verdeutlichte: Der Münchner Galerist Günther Franke hatte es als Leihgabe zusammen mit vielen weiteren Werken von unter den Nationalsozialisten als „entartet“ diffamierten Maler*innen für die Schau beigesteuert.

Nach der erfolgreichen Premiere 1949 spielte sich der Betrieb zusehends ein, und bereits Mitte der 1950er Jahre hatten sich die Ausstellungsleitung München e.V. und ihre beiden Ausstellungsreihen, die jährlichen Großen Münchner Kunstausstellungen und die Sonderausstellungen zu verschiedensten Themen, etabliert. Es folgten zahlreiche Schauen zur klassischen Moderne, legendäre Präsentationen wie Picasso 1955 und die erfolgreichen Ägypten-Ausstellungen der 1970-/80er Jahre. Auch der berühmte Münchner Künstlerfasching wurde bis 1974 von der Ausstellungsleitung organisiert.

JULIA REICH, M.A., forscht zur Ausstellungsleitung München e.V. und hat den kunsthistorischen Teil der Ausstellung Die Unterlagen befinden sich im Zustand der Ablage. Poesie und Verwaltung aus dem Archiv des Künstlerverbund im Haus der Kunst e.V. kuratiert. Die Ausstellung ist vom 19.3. bis 25.7.2025 im Zentralinstitut für Kunstgeschichte zu sehen. Zur Ausstellung ist ein gleichnamiger Katalog erschienen.