Kunsthandelsquellen wie die Karteikarten und Fotomappen der Kunsthandlung Julius Böhler in München und der Kunsthandel AG in Luzern gelten heute als wertvolle Ressourcen für die Erforschung des historischen Kunstmarkts und die Rekonstruktion von (Privat-)Sammlungen. In erster Linie sind sie derzeit aber von essenzieller Bedeutung für Provenienzforschung und die Aufklärung von unrechtmäßigen Entzugskontexten. Doch zwischen den rückseitig auf den Karteikarten notierten Einträgen zu Angeboten und Verkäufen wurden gelegentlich auch Leihgaben an Filmproduktionsgesellschaften gelistet.

„Cosima Dollansky über Kunsthandel und Filmkunst: Wenn Handelsware zur Requisite wird“ weiterlesenSchlagwort: Provenienzforschung

Ein Blick in das Archiv Böhler: Katharina Roßmy über einen Wandteppich aus Berlin, eine Puppenmacherin aus Hollywood und eine Gastronomen-Familie aus Breslau

Was auf den ersten Blick wie eine normale Kommissionskarte mit unverfänglichen Provenienzangaben aussieht, verbindet letztlich einen Berliner Wandteppich mit einer Puppenmacherin aus Hollywood und einer Gastronomen-Familie aus Breslau. Ausgehend von einer Tapisserie richtet sich das Spotlight auf die Schicksale der jüdischen Kunstsammlerin Johanna Ploschitzki / Hansi Share und der jüdischen Familie Kempinski.

„Ein Blick in das Archiv Böhler: Katharina Roßmy über einen Wandteppich aus Berlin, eine Puppenmacherin aus Hollywood und eine Gastronomen-Familie aus Breslau“ weiterlesenKunsthandelsquellen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte ermöglichen Restitutionen an die Nachfahren des Antiquars Jacques Rosenthal

Franziska Eschenbach

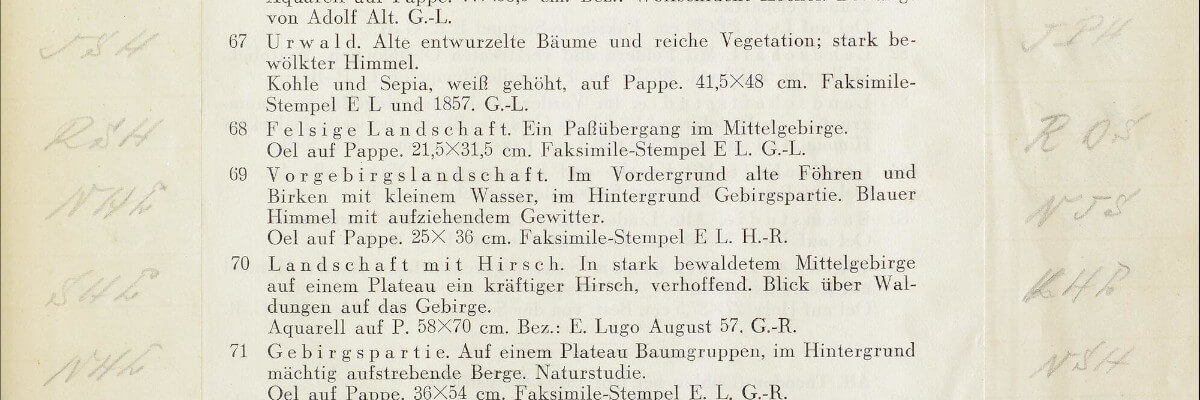

Für die Provenienzforschung ist schon lange klar: Auktionskataloge bieten wichtige Hinweise, um die Herkunft eines Objekts zu klären. Neben präzisen Angaben zum Werk finden sich nicht selten auch Abbildungen oder Informationen zur Provenienz. Annotierte Auktionskataloge können sogar durch die Angaben von Zuschlagpreisen, den Namen des Einlieferers und Verkäufers den gesamten Verkaufsprozess offenlegen und so manches Rätsel um die Provenienz des Werks lösen.

„Kunsthandelsquellen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte ermöglichen Restitutionen an die Nachfahren des Antiquars Jacques Rosenthal“ weiterlesenAnna-Lena Lang über das tragische Ende der Kunst- und Antiquitätenhandlung H. Bauml

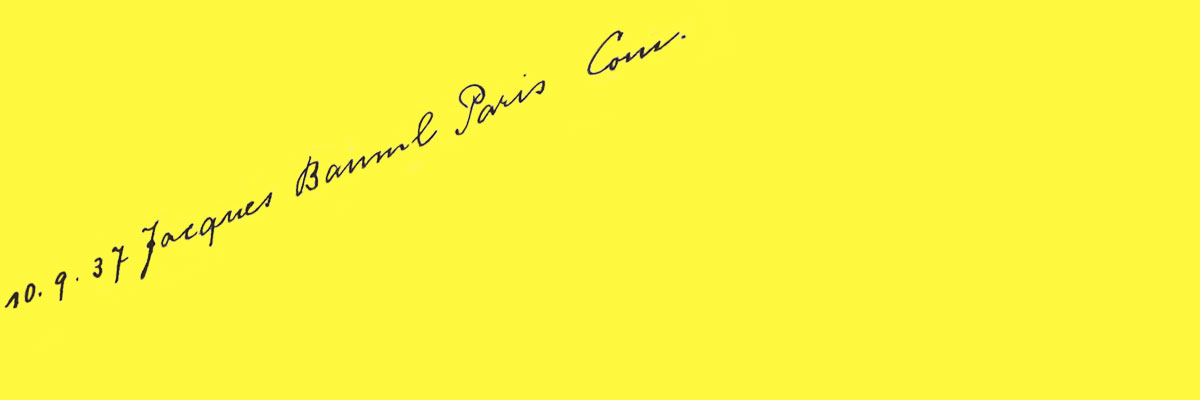

Die Karteikarten der Kunsthandlung Julius Böhler verraten nicht nur viel über den deutschen und europäischen Kunsthandel des 20. Jahrhunderts. Manchmal geben sie auch einen Einblick in die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse zur Zeit ihrer Erstellung und machen dadurch neben wirtschaftlichen Fakten auch persönliche Schicksale sichtbar.

„Anna-Lena Lang über das tragische Ende der Kunst- und Antiquitätenhandlung H. Bauml“ weiterlesenTheresa Sepp über eine Diplomatensammlung und koloniale Kontexte

Im Zentrum der Erforschung des Archivs der Kunsthandlung Julius Böhler steht die Klärung von Provenienzen im Hinblick auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Doch öffnen sich im Rahmen der Erschließung des Karteiensystems auch Perspektiven auf andere Kontexte der Translokation, des Handels und auch Raubes von Kulturgütern.

„Theresa Sepp über eine Diplomatensammlung und koloniale Kontexte“ weiterlesenTheresa Sepp über „Schöner Wohnen“ am Prinzregentenplatz

Das Karteiensystem der Kunsthandlung Julius Böhler war nicht dafür gedacht, für Außenstehende auf Anhieb verständlich zu sein. Üblicherweise dokumentieren die Karteikarten jedenfalls neben Ein- und Ausgangsdatum eines Objektes, An- und Verkaufspreisen sowie Angaben zu Vorprovenienzen oder dem Erhaltungszustand die Namen von Vor- und Nachbesitzer*innen. Manchmal jedoch kommt es vor, dass stattdessen unspezifische – möglicherweise absichtlich nebulöse – Angaben wie „von einem Tändler in Wien“ (auf Karteikarte M_38-0288) oder „hinterm Hotel in Venedig“ (auf Karteikarte M_06-1206) zu finden sind.

„Theresa Sepp über „Schöner Wohnen“ am Prinzregentenplatz“ weiterlesenBirgit Jooss über ein Butterbrot für die Neue Pinakothek

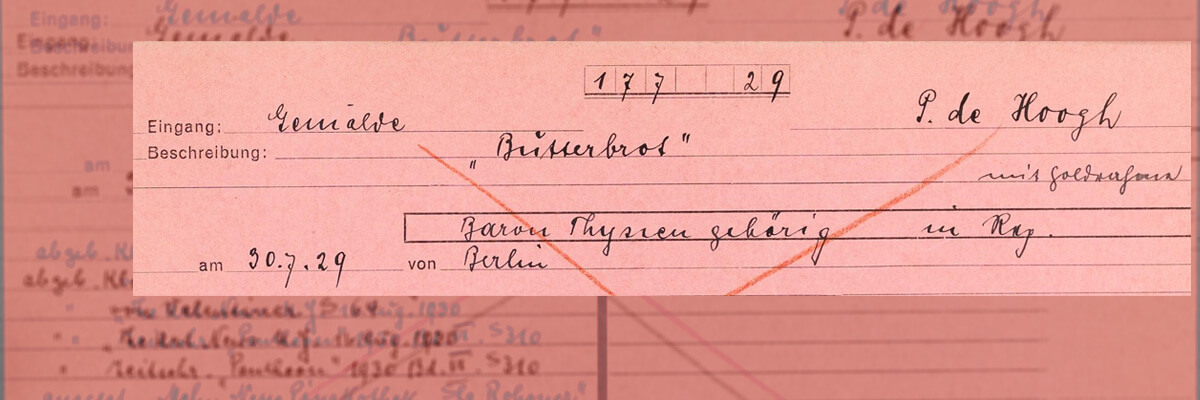

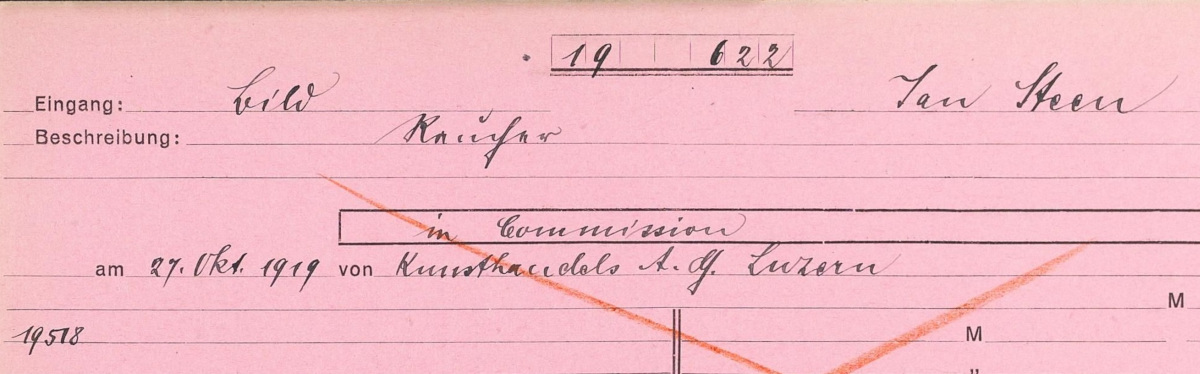

Ein goldgerahmtes Gemälde mit dem lapidaren Titel Butterbrot erreichte am 30.7.1929 aus Berlin die renommierte, 1880 gegründete Münchner Kunsthandlung Julius Böhler. Der niederländische Maler Pieter de Hooch (hier: Hoogh, 1629 – um 1679) wird als Maler des Butterbrots genannt, Baron Thyssen (1875 – 1947) als Besitzer. Insider des Böhler’schen Karteiensystems erkennen, dass die rosa Farbe der Karte und die Ziffer 177 29 auf ein Kommissionsgeschäft hinweisen. Rückseitig erfährt man, dass das Bild am 12.6.1930 in der Neuen Pinakothek „abgeliefert“ wurde.

„Birgit Jooss über ein Butterbrot für die Neue Pinakothek“ weiterlesenFranziska Eschenbach zu Emma Rosenthals (1857—1941) Wahrnehmung des „Münchner Abkommens“ 1938

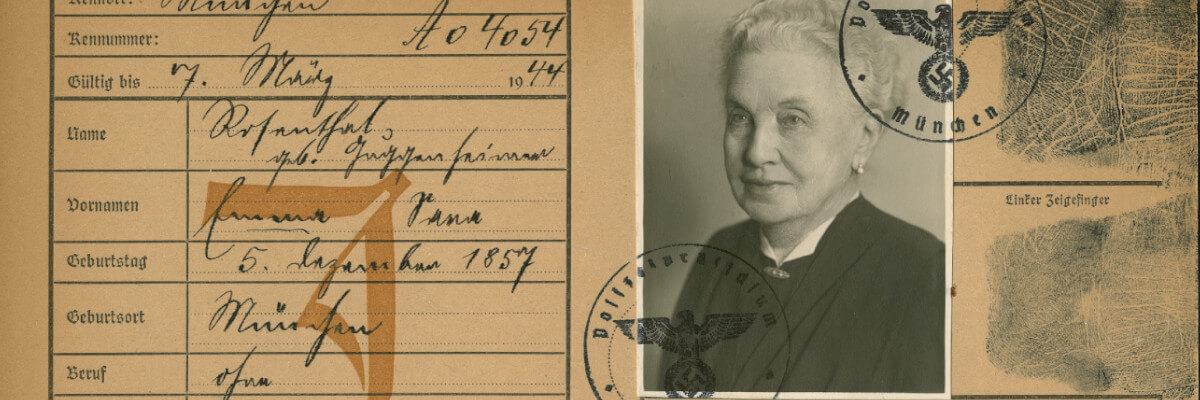

Die Briefe Emma Rosenthals aus dem Firmen- und Familiennachlass Rosenthal im Stadtarchiv München sind nicht nur eine wichtige Quelle für das Forschungsprojekt zur Rekonstruktion der privaten Kunstsammlung der Familie Rosenthal und zur Suche nach ihrem Verbleib am Zentralinstitut für Kunstgeschichte, sondern sie bilden in ihrer Fülle auch ein wichtiges zeithistorisches Zeugnis für das jüdische Leben während der NS-Zeit in München. Hier sollen die Briefe Emma Rosenthals vorgestellt werden, die in den Tagen des Münchner Abkommens entstanden sind.

„Franziska Eschenbach zu Emma Rosenthals (1857—1941) Wahrnehmung des „Münchner Abkommens“ 1938“ weiterlesenTheresa Sepp über (Buchstaben-)Codes bei Hugo Helbing

Im Jahr 2016 und am 28. April 2021 hat das ZI insgesamt gut 670 annotierte Auktionskataloge des zwischen 1887 und 1937 aktiven, weit über München hinaus bekannten Auktionshauses Hugo Helbing erhalten. Diese und weitere Bestände annotierter Helbing-Kataloge aus Zürich (Kunsthaus Zürich sowie Cassirer-Feilchenfeldt-Archiv) werden aktuell im Rahmen eines DFG-Projekts von der Universitätsbibliothek Heidelberg digitalisiert und sukzessive online gestellt. Dadurch werden die fragmentierten Teil-Bestände der Kataloge virtuell vereint, online frei zugänglich und damit erstmals übergreifend auswertbar.

„Theresa Sepp über (Buchstaben-)Codes bei Hugo Helbing“ weiterlesenAnne Uhrlandt on behalf of the Stern Cooperation Project: Happy Birthday – and other good news

Today, we remember Dr. Max Stern, art historian and art dealer, born in Mönchengladbach on April 18th 1904 (d. 1987), and his father, textile industrialist turned art dealer and auctioneer, Julius Stern, born on April 18th 1867 in Anröchte (d. 1934). Father and son shared the same birthday.

Today, we are clarifying and contextualizing the business history of the Galerie Stern in Düsseldorf, forced to close in 1937 because the owner was of Jewish origin. Much of our activity focusses on establishing provenances for works of art associated with the gallery. In doing so, we address questions of collective memory as well as specific objects that are preserved in museums, private hands, or that circulate in the market. Again and again, we encounter processes of forced sales in response to persecution and oppression by the national socialist regime.

Birgit Jooss über Raucher und Muschelesser

Was haben „Raucher“ mit „Muschelessern“ zu tun? Kann es sein, dass ein und dasselbe Gemälde zwei so unterschiedliche Titel trägt?

„Birgit Jooss über Raucher und Muschelesser“ weiterlesenBirgit Jooss über Hitler als Kunde

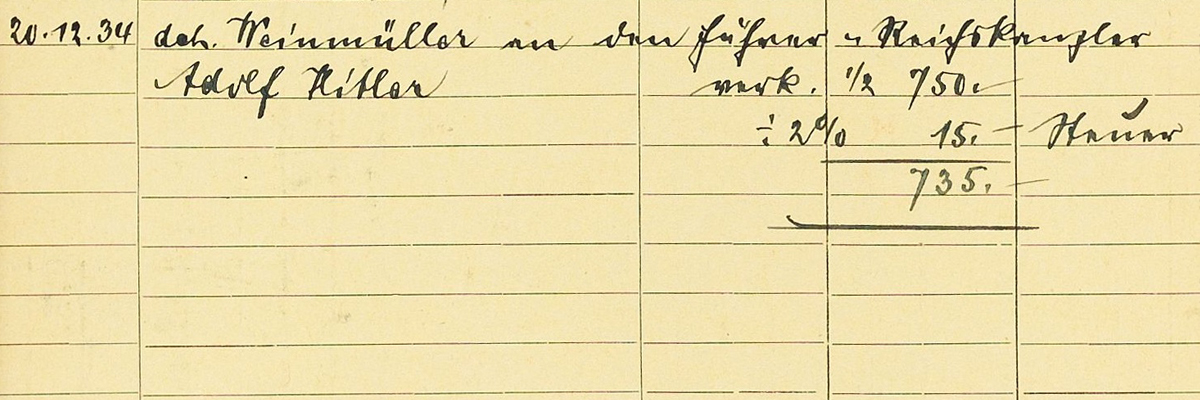

Auch Adolf Hitler kaufte bei Julius Böhler. 1934 erwarb er eine klassizistische Skulptur des Schweizer Bildhauers Heinrich Maximilian Imhof (1795–1869): Die marmorne Porträtbüste einer jungen Frau, die ihren Kopf nach unten neigt. Über ihrem welligen Haar trägt sie ein Kopftuch, ihren Oberkörper hat sie in ein einfaches, antikisch anmutendes Gewand gehüllt. Heute wird die 40 cm hohe Büste im Wallraf-Richartz-Museum in Köln als Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland aufbewahrt.

„Birgit Jooss über Hitler als Kunde“ weiterlesenAnne Uhrlandt und Stephan Klingen über eine seltsame Begegnung im Jahr 1936: Max Stern und Hermann Voss

In ihrer Publikation zum „Sonderbeauftragten des Führers“. Der Kunsthistoriker und Museumsmann Hermann Voss (1884-1969) [Köln, Weimar, Wien 2010] berichtet Kathrin Iselt eher beiläufig vom Ankauf eines zu diesem Zeitpunkt Josef Anton Koch zugeschriebenen Gemäldes, Das Mädchen aus der Fremde, bei der Düsseldorfer Galerie Stern durch Hermann Voss.

„Anne Uhrlandt und Stephan Klingen über eine seltsame Begegnung im Jahr 1936: Max Stern und Hermann Voss“ weiterlesenBirgit Jooss über die „Hälfte eines Diptychons“

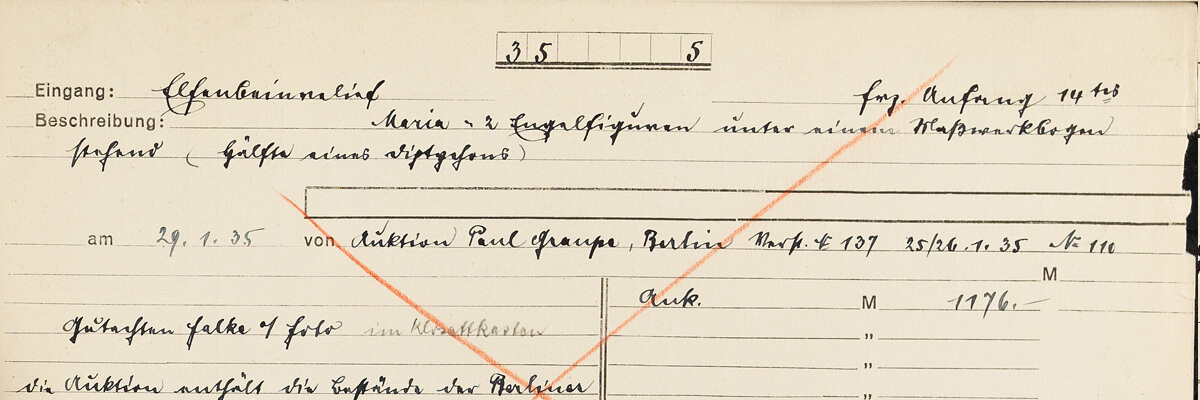

Die Objektkarteikarten der Kunsthandlung Julius Böhler dokumentieren nicht nur Transaktionen von Kunstwerken, sondern enthalten auch zahlreiche Informationen über gesellschaftliche und politische Vorgänge. So auch die Karte mit der Nummer 35 –5: Festgehalten ist der Auktionsankauf eines Elfenbeinreliefs am 29. Januar 1935. Stutzig macht eine Eintragung auf der linken Seite. An der Stelle, an der üblicherweise die Provenienzen festgehalten werden, vermerkte Böhler eine Auktion aus Beständen dreier Galerien: „sämtlich in Liquidation“. Hatte man hier etwa unbekümmert rigide Maßnahmen des NS-Regimes notiert? Aber warum? Da der Eingang mit „Auktion Paul Graupe, Berlin Verst. No. 137 25./26.1.35 No. 110“ genau vermerkt ist, lassen sich Versteigerung und Objekt schnell eruieren (Abb. 1).

„Birgit Jooss über die „Hälfte eines Diptychons““ weiterlesenBirgit Jooss zu komplizierten Tauschgeschäften der Kunsthandlung Julius Böhler

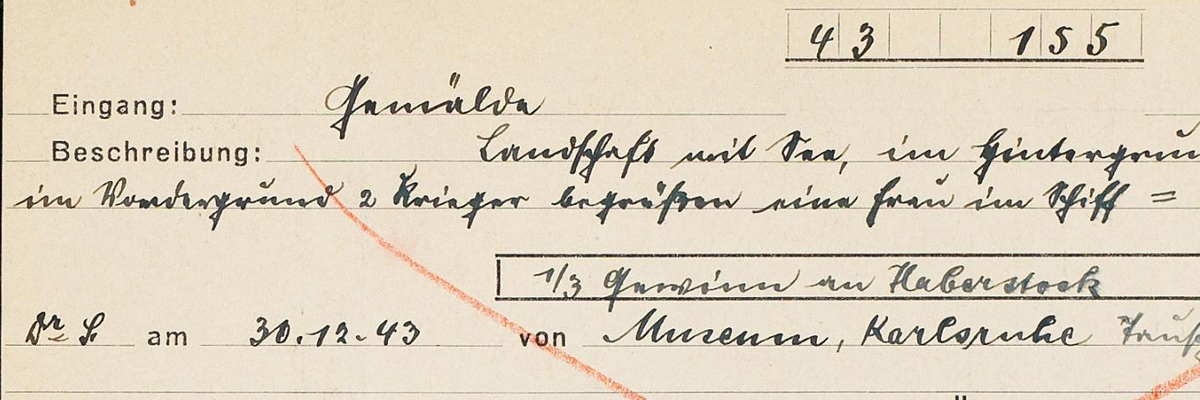

Die Geschäftsunterlagen der Münchner Kunsthandlung Julius Böhler offenbaren immer wieder Überraschungen. Derzeit werden die Karteikarten der Kunsthandlung in einer Datenbank erfasst, um sie für die Forschung besser nutzbar zu machen. Neben den Herausforderungen, die die manchmal nur schwer lesbaren, handschriftlichen Eintragungen mit sich bringen, geht es auch darum, die Informationen möglichst so aufzubereiten, dass Kunstwerke sowie die in ihren Handel involvierten Akteure eindeutig identifiziert werden können. Da aber die Karteien mit ihren Vermerken der Kunsthandlung nur als internes Nachweisinstrument dienten, die nicht für die Veröffentlichung – etwa in einem Verkaufskatalog – bestimmt waren, sind die Vermerke nicht selten flüchtig und kursorisch notiert. So liest man immer wieder von Museen, die allein durch den Städtenamen gekennzeichnet sind: Museum Hamburg, Museum Stuttgart, Museum Darmstadt oder Museum Karlsruhe. Um welche Institutionen handelt es sich?

„Birgit Jooss zu komplizierten Tauschgeschäften der Kunsthandlung Julius Böhler“ weiterlesenAnne Uhrlandt on behalf of the Stern Cooperation Project

Today we remember both Dr. Max Stern, art historian and art dealer, born in Mönchengladbach on April 18th 1904 (d. 1987), and his father, art dealer and auctioneer Julius Stern, born on April 18th 1867 in Anröchte (d. 1934). Father and son share the same birthday.

„Anne Uhrlandt on behalf of the Stern Cooperation Project“ weiterlesen