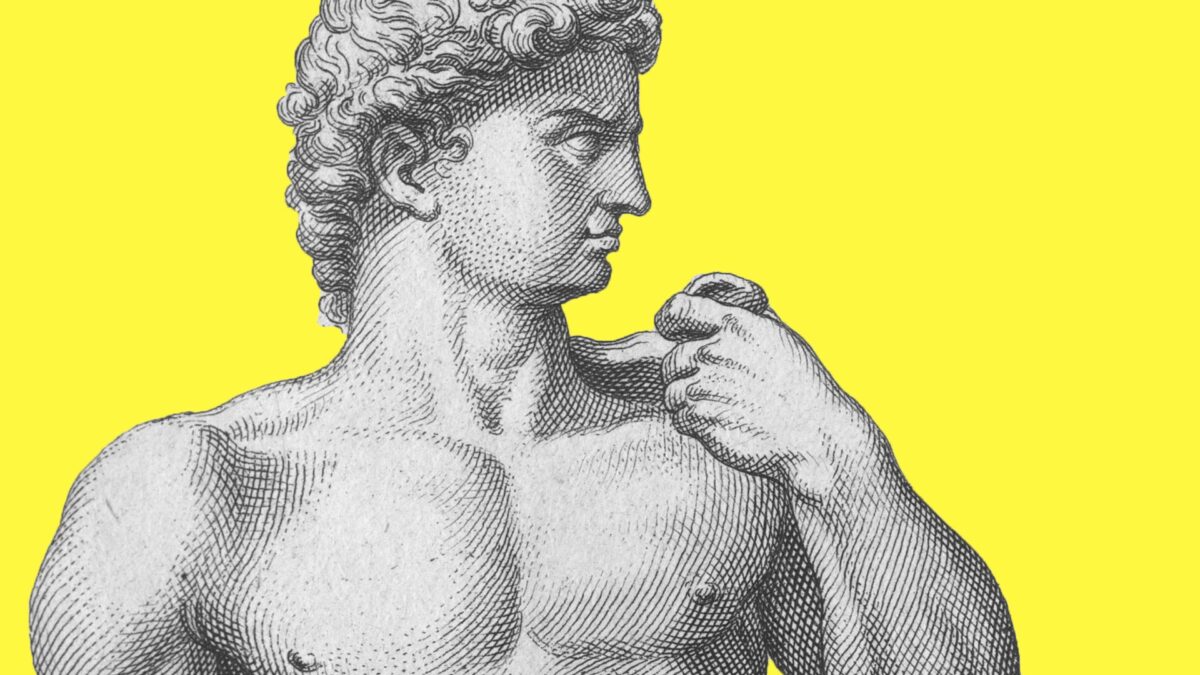

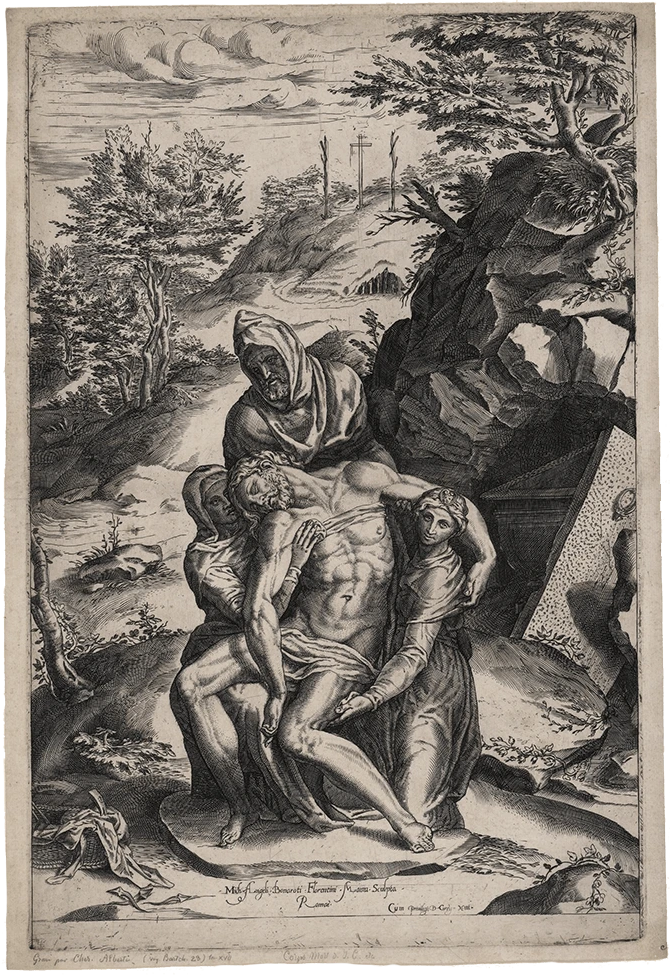

So häufig das Bildnis des Michelangelo Buonarroti schon im 16. Jahrhundert druckgrafisch reproduziert wurde, so oft wurden auch seine Werke, vor allem seine Skulpturen abgebildet. Besonders beliebt war die Figur des Moses aus San Pietro in Vincoli in Rom. Die 2,35 Meter hohe Monumentalskulptur, die Michelangelo um 1513/1515 für das Grabmal von Papst Julius II. fertigte, ist neben Darstellungen von antiken Statuen, vorzugsweise in den Romführern des 17. Jahrhunderts zu finden. Beispielsweise druckte Pietro Martire Felini 1615 die Skulptur in seinem Trattato Nvovo Delle Cose Maravigliose Dell’Alma Città Di Roma (Rom 1615, S. 337) ab (Abb. 1).

Jan de Bisschop berücksichtigte die Figur in seinen Paradigmata graphices variorum artificum (Amsterdam 1672, Taf. 15). Und auch in die Raccolta di statue antiche e moderne von Paolo Maffei und Domenico Rossi von 1704 (Taf. 154) wurde der Moses aufgenommen: Das ungewöhnliche Blattformat von 450 x 300 mm scheint gar auf die tatsächliche Größe der Kolossalplastik anzuspielen. Wenig später, 1713, berücksichtigt dann François Deseine die Skulptur in seiner Publikation Rome moderne (Bd. 3, S. 576). Dass die Moses-Figur derart häufig abgebildet wurde, dürfte wesentlich mit Giorgio Vasaris Lob des Werks zusammenhängen:

„Er [Michelangelo] vollendete den fünf Ellen hohen Moses aus Marmor, eine Statue, der kein modernes Werk an Schönheit je gleichkommen wird, wie es gleichermaßen von den antiken gesagt werden kann. In sitzender Position, von unsagbar würdiger Haltung, legt er einen Arm auf die Tafeln, die er in der einen Hand hält, während er sich mit der anderen in den Bart greift, der wallend und lang in einer Weise im Marmor ausgeführt ist, dass die Haare − womit die Bildhauerei große Schwierigkeiten hat − unendlich fein, flaumig weich und mit einzelnen Strähnen auf eine Weise wiedergegeben sind, dass es unmöglich scheint, wie der Meißel hier zum Pinsel wurde. In seiner Schönheit besitzt das Gesicht in der Tat die Ausstrahlung eines wahren Fürsten […] er ist in allen seinen Teilen so vollendet, dass Moses sich heute mehr denn je einen Freund Gottes nennen darf, da jener seinen Körper durch Michelangelos Hände lange vor allen anderen für seine Auferstehung hat zusammenfügen und vorbereiten lassen.“ (Giorgio Vasari: Das Leben des Michelangelo, Berlin 2009 [zuerst ital. 1550/²1568], S. 65–67).

Eine großformatige Gesamtansicht des Grabmonuments lieferte schon kurz nach Fertigstellung der Kupferstecher Antonio Salamanca 1545 (Abb. 2). Der ‚kolossale‘ Stich von 415 x 270 mm wurde daraufhin mehrfach aufgelegt: 1582 lässt Claudio Duchetti noch bei Ambrogio Brambilla eine Kopie anfertigen.

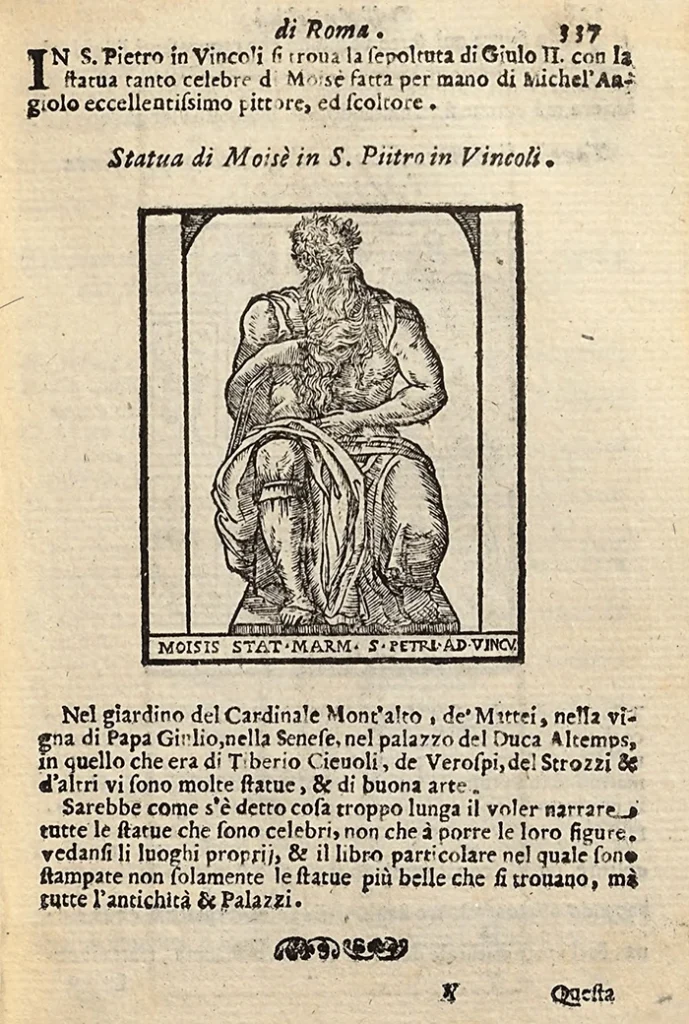

Häufig illustriert wurde auch die vatikanische Pietà: Zeitgleich mit Giulio Bonasone (269 x 171 mm) fertigte 1547 Salamanca einen großformatigen Stich der Marmorstatue an (375 x 263 mm). Mit 365 x 283 mm hat auch Adamo Scultoris Darstellung von 1566 ein ähnliches Blattformat. In eine fantasievolle Landschaft ist die Florentiner Pietà im Stich von Cherubino Alberti von 1575 eingebettet (Abb. 3).

Das Blattformat der Salamanca-Graphiken erreicht auch der Stich von Nicolas Beatrizet nach Michelangelos Christus (nach 1558, 441 x 214 mm), wobei auch der Stich von Jacob Matham von um 1600 (365 x 242 mm) an diese Größe heranreicht – die Darstellung als Holzschnitt in Felinis Romführer von 1610 (Taf. 9) erscheint dagegen geradezu winzig.

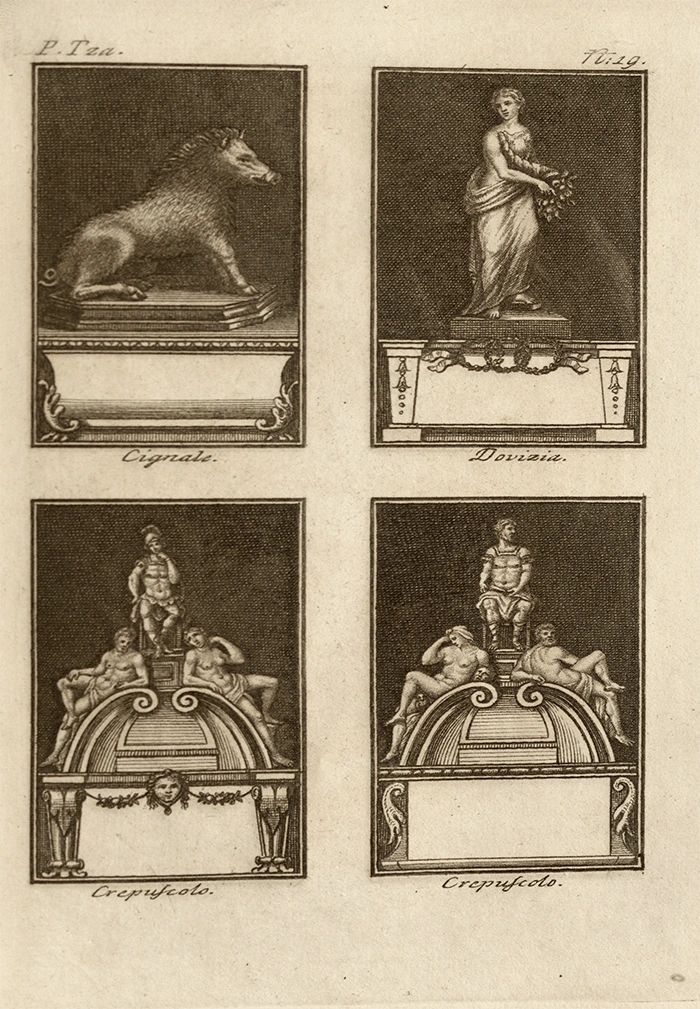

De Bisschop präsentierte 1672 mit seinen Paradigmata regelrecht einen Katalog der Skulpturen nach Michelangelo. Abgedruckt sind neben Moses (Taf. 15) und Christus (Taf. 16) die Allegorien der Grabmäler der Medici-Fürsten in der Neuen Sakristei in Florenz – Tag und Nacht sowie die Statue der Aurora (Taf. 23–25). Eine Gesamtansicht des Grabmals von Giuliano de‘ Medici lieferte bereits zuvor noch Cornelis Cort in seinem 425 x 278 mm großen Stich von 1570.

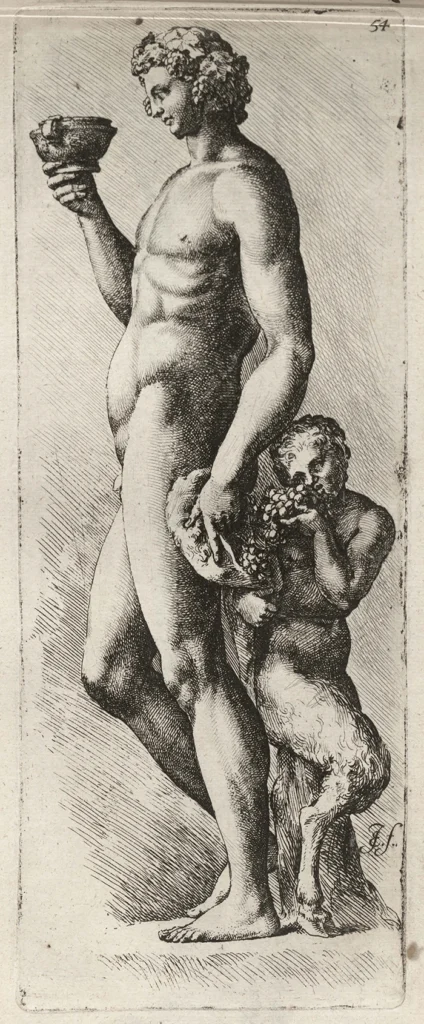

In den Paradigmata zeigt de Bisschop außerdem gleich drei Ansichten des Bacchus (Taf. 52–54). Der niederländische Grafiker und Rechtsanwalt nahm die Vorderansicht und zwei Seitenansichten der 2,03 Meter hohen Marmorstatue, welche Michelangelo 1496/97 meißelte, zuvor schon in die Signorum veterum icones von 1668/69 auf, Taf. 52–54 (Abb. 4, hier: Taf. 54). Ebenfalls eine Seitenansicht der Marmorstatue druckte schon ein Jahrhundert zuvor Cornelis Bos (1530-er Jahre, 288 x 102 mm). Die Bacchus-Figur nach den Publikationen von de Bisschop fand Eingang in die dreibändige Publikation Statue di Firenze, die um 1765 bei Giuseppe Volpini Cartolaro erschien (Bd. 2, Taf. 13), sowie zuvor 1704 in die Raccolta di statue antiche (Taf. 46). Hierin aufgenommen ist auch eine Darstellung von Michelangelos Sieger – eine Skulptur, die der Künstler um 1532 schuf.

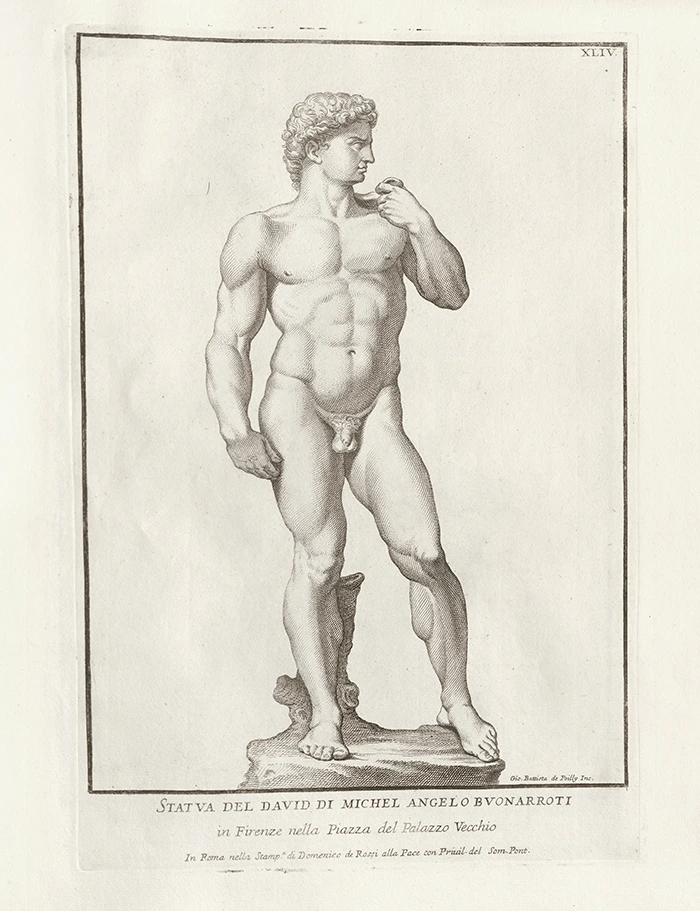

Der David – das eigentliche Schlüsselwerk eines neuen Monumentalstils – wurde dagegen erst zu einem recht späten Zeitpunkt in das druckgraphische Darstellungsrepertoire von Statuen nach Michelangelo aufgenommen. Abgebildet wird die 5,17 Meter hohe Skulptur erstmals in der Raccolta di statue antiche, Taf. 44 (Abb. 5) sowie in der Publikation Statue di Firenze. Aufgenommen sind hier in Band 3 wiederum auch die Grabmäler der Medici-Fürsten (Abb. 6).

Die Statuen nach Michelangelo waren in der Druckgraphik ab der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bereits prominent vertreten. Selbst von Michelangelos Modell für die Skulpturengruppe von Herkules und Cacus fertigte um 1600 Lucas Kilian gleich drei Ansichten an. Versucht wurde damit auch im eindimensionalen Medium der Druckgraphik eine allansichtige Betrachtung des Modells zu ermöglichen, um die ganz im Sinne von Giovanni Paolo Lomazzos erfundenem Prinzip der figura serpentinata in sich gedrehte Figurengruppe von allen Seiten abzubilden. Umso bemerkenswerter dürfte also sein, dass de Bisschop dann von den antiken wie auch frühneuzeitlichen Statuen, wie jenen Michelangelos, gleich mehrere Ansichten anfertigte. Der David blieb dabei aber unberücksichtigt: Seine Darstellung wurde erst mit großer Verspätung, und der Publikation von Maffei und de Rossi um 1700, in das druckgraphische Repertoire der Statuen nach Michelangelo aufgenommen.

ANN-KATHRIN FISCHER, M.A., ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Direktion am Zentralinstitut für Kunstgeschichte.