Trennung und Wiedersehen

Jahrzehntelang waren großformatige Glasdias das visuelle Medium in den Vorlesungen der Kunstgeschichte. Viele Universitätsinstitute wie in Bonn, Berlin, Frankfurt, Halle oder Hamburg besitzen solche Bestände, die bald analog zur Bibliothek Diathek genannt wurden, bis heute. In München hingegen galten sie lange Zeit als verschollen, ja gerieten völlig in Vergessenheit. Jetzt sind sie in der Photothek des ZI.

Während am aktuellen Standort des Kunsthistorischen Instituts der LMU in München (Zentnerstraße 31) nur noch die späteren, farbigen Kleinbilddias existieren (vgl. zuletzt – ohne Bezugnahme auf die Glasdiasammlung – die div. Beiträge in: Helene Roth, Niklas Wolf (Hrsg.): Colophon – Magazin für Kunst und Wissenschaft, Nr. 05: Kanon, München 2023), konnte u.a. durch Hinweise von Maria Männig (RPTU, Landau) ermittelt werden, dass sich Münchner Glasdias über Jahrzehnte hinweg an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe befanden. Vermutlich gelangten sie über den ehemaligen Münchner Ordinarius Hans Belting (1935–2023) dorthin, der 1992 als erster Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie nach Karlsruhe wechselte (zur Geschichte des Instituts s. Christian Drude, Hubertus Kohle (Hrsg.): 200 Jahre Kunstgeschichte in München: Positionen, Perspektiven, Polemik. 1780–1980, München 2003 | Daniela Stöppel, Gabriele Wimböck (Hrsg.): Das Institut für Kunstgeschichte in München 1909-2009, München 2010). Da die Container, in denen die Dias vorgefunden wurden, mit dem Namen Heinrich Klotz (1935–1999), dem Gründungsrektor der HfG, gekennzeichnet waren, ist anzunehmen, dass sein besonderes medien- oder architekturgeschichtliches Interesse der eigentliche Grund für die Übernahme war. Jedoch führte sein Rückzug aus der Hochschulleitung 1997 und sein vorzeitiger Tod offenbar dazu, dass die Dias nicht mehr verwendet wurden. Sie wurden seitdem mehrfach umgelagert, wobei sie einige Feuchtigkeits- und Glasbruchschäden erlitten.

Im Frühjahr konnte die Sammlung dank der Unterstützung und Bereitschaft von Matthias Bruhn (HfG Karlsruhe) und der HfG vom ZI übernommen werden. Motive hierfür waren nicht nur, dass die Dias wieder nahezu an ihren ehemaligen Nutzungsort zurückkehrten, sondern dass von der Photothek des ZI bereits 1989 die Fotoabzüge des Kunsthistorischen Instituts der LMU übernommen worden waren. Beide Sammlungen bilden gemeinsam mit weiteren vorhandenen Beständen – etwa aus dem Bayerischen Nationalmuseum in München – eine relevante Grundlage für Forschungen zu kunsthistorischen Lehrbildern.

Spurensammlung und Erschließungsschritte

Erste Voraussetzungen für die weitere Bearbeitung werden in der Photothek in diesem Jahr geschaffen: Umlagerung in Archivboxen nach der – soweit nachvollziehbar – ursprünglichen Anordnung sowie die digitale Dokumentation dieser Ordnung. Da die Neuaufstellung im Archiv räumlich sehr kompakt ausfallen muss – sicher viel gedrängter als die für den täglichen Gebrauch ausgerichtete Aufstellung an den vormaligen Standorten im Universitätsinstitut –, ist eine baldige Digitalisierung angestrebt, die dann auch Querverbindungen zu anderen Sammlungsbeständen der Photothek des ZI ermöglichen soll.

Regelmäßiger kunsthistorischer Unterricht an der Münchner Universität fand bereits seit den 1850er Jahren statt, damals wurden wohl Kupferstiche und Fotoabzüge im Lehrbetrieb eingesetzt. Der Gebrauch von Diapositiven in kunsthistorischen Vorlesungen setzte sich seit den mittleren 1890er Jahren – ausgehend vom Einsatz durch Herman Grimm (1828–1901) in Berlin – schnell in ganz Deutschland durch (Georg Schelbert: Die Ordnung der Diathek, Berlin 2022 (https://doi.org/10.18452/25410). Soweit es scheint, ist in den Münchner Vorlesungsverzeichnissen die Verwendung von „Lichtbildern“ erstmals für das Jahr der Gründung des Kunsthistorischen Seminars im Jahr 1909 ausdrücklich angegeben. Es handelte sich dabei um die Vorlesung des Ordinarius Berthold Riehl (1858–1911) zum Thema „Geschichte der deutschen und niederländischen Malerei von Dürer bis Rembrandt“.

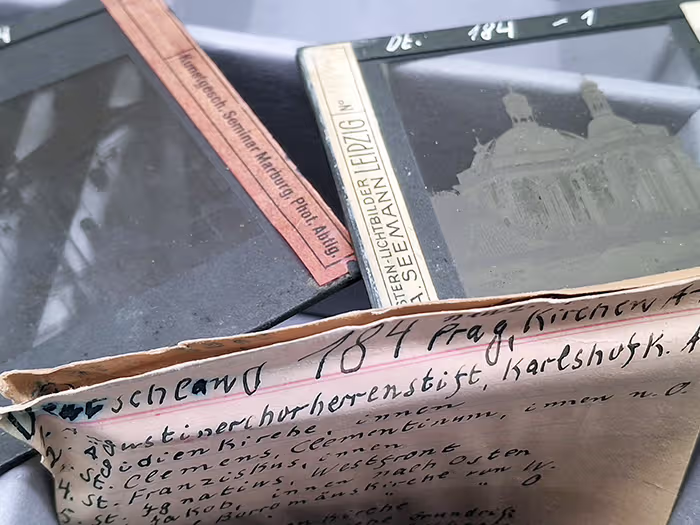

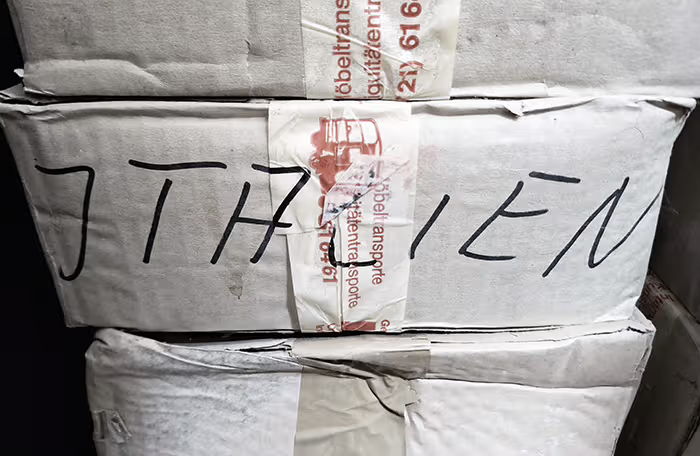

Erste Recherchen haben ergeben, dass die Aufarbeitung der Geschichte der Lehrmedien auch durch Unterlagen im Universitätsarchiv unterstützt werden kann. Diese sind noch genauer zu prüfen. Daher ist alles Weitere, was bislang über die Sammlung gesagt werden kann, an den Objekten selbst abzulesen. Elementares über Struktur und Umfang verraten bereits die Transportkartons, mit denen die Dias wohl schon bei ihrem Abtransport aus München vor drei Jahrzehnten verpackt wurden und in welchen sie nun wieder zurückkehrten. Die darauf befindlichen Beschriftungen sowie die Beschädigungen verraten einen teils eiligen Umzug, spätere, nicht immer sorgfältige Lagerung, Umschichtungen und wohl auch mehr oder weniger sachverständige Neugier Dritter (Abb. 2).

Ob und wie viele Diapositive aus der Zeit um 1900 erhalten sind, kann nach erster Sichtung des Bestands noch nicht festgestellt werden. Es scheint, dass viele Dias kaum vor den 1930er Jahren, wahrscheinlich sogar erst in den 1950er Jahren angefertigt wurden und eher wenige Gebrauchsspuren zeigen. Ein gewisser Prozentsatz jedoch stammt offensichtlich aus der Vorkriegszeit, so dass auszuschließen ist, dass die gesamte Diasammlung etwa im 2. Weltkrieg zerstört und erst danach wiederaufgebaut worden wäre. Auch wenn die – wie bereits erwähnt, schon länger im ZI befindliche – Sammlung von Abzügen offenbar bis weit ins 19. Jh. zurückreicht und praktisch kein Nachkriegsmaterial aufweist, könnte gleichwohl ein Teil der Glasdiasammlung kriegsbedingt verloren gegangen und anschließend wiederhergestellt worden sein.

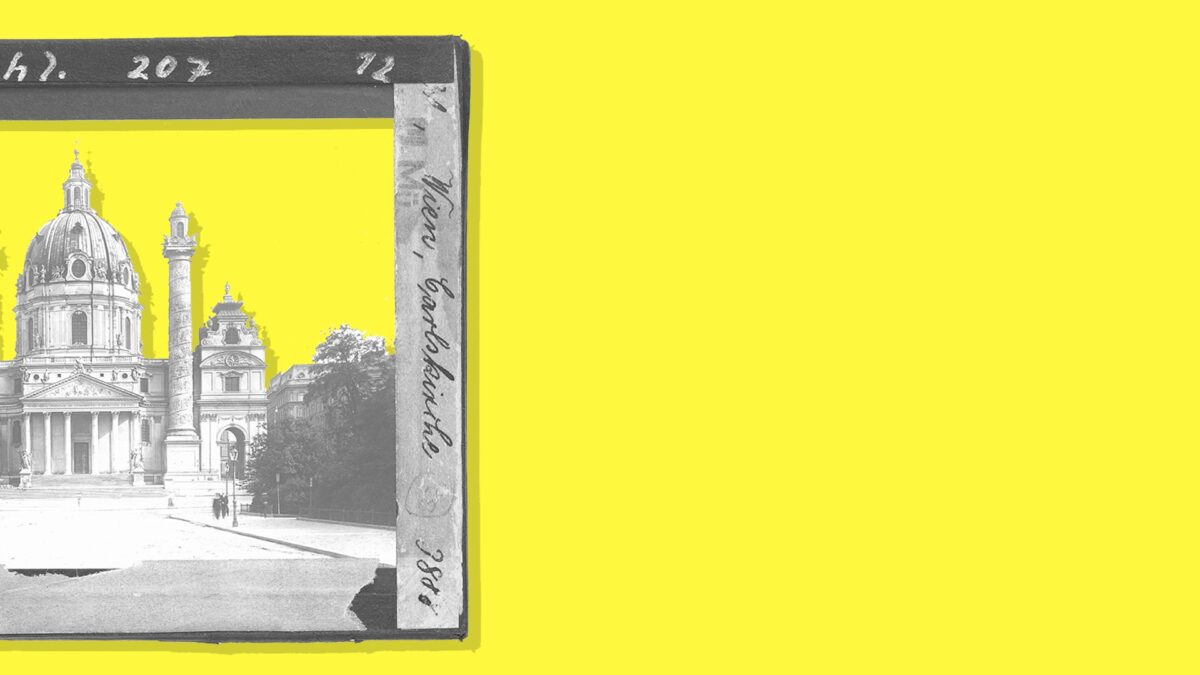

Bereits durch die Beschriftungen der Transportkartons zeigte sich, dass es am letzten Standort in München, dem damaligen Sitz des kunsthistorischen Instituts in der Villa Thieme in der Georgenstr. 7, eine Aufstellung als Diathek in Schränken gab, die nach Kunstlandschaften, ‑gattungen und ‑epochen gegliedert war. Diese Ordnung entsprach vermutlich derjenigen von älteren Standorten im Hauptgebäude der Universität, denn sie folgt einer Logik, die man wohlwollend als pragmatisch deuten kann, kritisch jedoch als Ausdruck eines nationalistisch-kulturimperialistischen Weltbildes lesen muss, in dem es nur Italien, Frankreich, Deutschland, England, Spanien und die Niederlande als „Kunstnationen“ gibt, unter denen alle kleineren Länder und Regionen subsumiert werden. Das zeigte sich konkret in demjenigen Teil der Sammlung, der in den letzten Wochen aus den Transportkartons in neue Archivbehältnisse umgelagert wurde: Im Alphabet der Orte der Abteilung „Deutschland, Architektur“ finden sich ebenso Salzburg und Wien wie Prag (s. Abb. 1 u. 3).

Wo ist die Kathedrale? … und wer weiß mehr?

Soweit sich bislang ablesen lässt, ist mehr als die Hälfte der geschätzt 35.000 Dias dem weit gefassten deutschen Kulturraum gewidmet. Hierbei spielt wiederum die Kunstgeschichte Bayerns eine besondere Rolle, der ein separater Bestand zugeordnet wurde, gekennzeichnet durch einen Stempel „KGB“ (sicherlich zu lesen als „Kunstgeschichte Bayerns“). Ob es sich hier um ein größeres, vielleicht eigens gefördertes Projekt einer Fotokampagne handelt, wird sich mit Archivstudien hoffentlich aufklären lassen. Ein anderer Teil jenseits der eigentlichen Lehrsammlung besteht aus Nachlässen mit eigenen inhaltlichen Schwerpunkten und Ordnungsstrukturen – etwa von Lottlisa Behling (1909–1989), Professorin am Institut, oder von den Lehrbeauftragten Karl Busch (1905–1964) und Hermann Bünemann (1895-1976).

Andererseits lässt sich, auch wenn bislang erst ein kleiner Teil ausgepackt ist, bereits an den Kisten ablesen, dass zu erwartende und zum Kernbereich des „Kanons“ gehörende Themen wie die italienische Kunstgeschichte, allenfalls in kleinen Mengen vertreten sind. Der einzige exklusiv mit „ITALIEN“ beschriftete Transportkarton enthält gerade einmal 300 Dias – während zu diesem Gebiet mindestens das Zehnfache zu erwarten wäre (Abb. 4). Zudem – da nicht nummeriert und gestempelt – scheint es sich um nicht in die eigentliche Diathek einsortierte Sonderbestände zu handeln.

Im Kontext der Münchner Kunstgeschichte stellt sich ebenso dringend die Frage nach einem weiteren Gegenstandsbereich: Wo ist „die Kathedrale“, über die Hans Sedlmayr („Die Entstehung der Kathedrale“ 1950) und Hans Jantzen („Kunst der Gotik“ 1957) so wortgewaltig vorgetragen und geschrieben haben? Zwar kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass sich die Reihe der romanischen und gotischen Kirchenbauten Frankreichs noch in einem unzureichend beschrifteten Sammelkarton findet, jedoch könnte es ein Alarmzeichen sein, dass im bereits rekonstruierten Alphabet der „deutschen“ Architektur der Gotik die Buchstabenfolge „St“ fehlt. Nach der geschilderten Logik der Ordnung wäre hier wohl „Straßburg“ mit seiner bedeutenden Kathedrale zu erwarten. Ist es denkbar, dass bei der Auflösung der Sammlung und vor der Abgabe nach Karlsruhe gewisse Themen – hier also die Kathedralgotik – in Selbstbedienungsmanier entfernt wurden? Gibt es Chancen, diese Abteilungen an anderer Stelle aufzuspüren?

Diese und viele andere Fragen können hoffentlich auf die eine oder andere Weise im weiteren Verlauf der Bearbeitung beantwortet werden. Der Glasdiabestand aus dem Münchner kunsthistorischen Institut der LMU ist zweifellos bereits historisch, aber sicherlich gibt es noch viele ehemalige Studierende und Lehrende, die mit ihm gearbeitet haben. Daher laden wir alle, die diesen Text lesen, herzlich ein, uns ihr Wissen, auch anekdotische Erlebnisse, rund um diese bedeutende ehemalige Lehrbildsammlung und Diathek mitzuteilen. Wir freuen uns über jeden Hinweis!

Dr. GEORG SCHELBERT ist Leiter der Photothek/Sammlungen und Digital Humanities am ZI. Er leitet das Projekt kunst.bild.daten.