Schlagwort: Digital Humanities

-

Was Nutzer:innen wollen – Nadine Raddatz zu Bilddatenbanken im Praxistest

Weiterlesen: Was Nutzer:innen wollen – Nadine Raddatz zu Bilddatenbanken im PraxistestBilddatenbanken ermöglichen es Museen, Archiven, Bibliotheken und anderen kulturellen Einrichtungen, ihre Bestände digital zu erfassen, zu organisieren und weltweit zugänglich zu machen. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte als kunsthistorische Forschungsinstitution nutzt dieses Instrumentarium, um nicht nur die eigenen Sammlungen zu präsentieren, sondern auch die Daten für die Forschung verfügbar zu machen. Die Anforderungen an Bilddatenbanken sind…

-

Georg Schelbert: Von den Fotoboxen ins Wissensnetz – noch ein Jahr bei „kunst.bild.daten“

Weiterlesen: Georg Schelbert: Von den Fotoboxen ins Wissensnetz – noch ein Jahr bei „kunst.bild.daten“Einst standen sie ausschließlich in geordneten Fotokästen: Abbildungen von Bauwerken und Kunstwerken, sortiert nach Orten und Namen – wie in einer riesigen analogen Landkarte der Kunst. Jetzt werden sie aus der statischen Struktur in ein vernetztes digitales System überführt, das neue Zusammenhänge sichtbar macht. So wird aus einem Archiv vergangener Epochen ein Werkzeug für die…

-

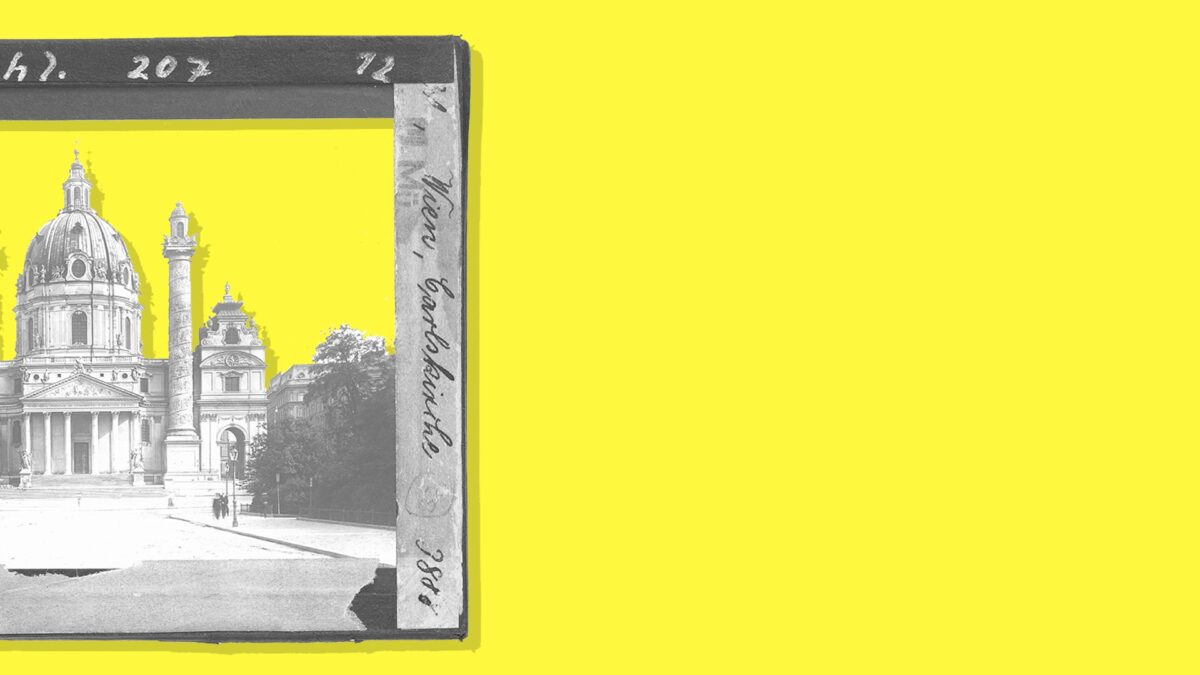

Georg Schelbert über die Dias der Münchner Kunstgeschichte

Weiterlesen: Georg Schelbert über die Dias der Münchner KunstgeschichteTrennung und Wiedersehen Jahrzehntelang waren großformatige Glasdias das visuelle Medium in den Vorlesungen der Kunstgeschichte. Viele Universitätsinstitute wie in Bonn, Berlin, Frankfurt, Halle oder Hamburg besitzen solche Bestände, die bald analog zur Bibliothek Diathek genannt wurden, bis heute. In München hingegen galten sie lange Zeit als verschollen, ja gerieten völlig in Vergessenheit. Jetzt sind sie…