Wer sehnt sich nicht nach einer „erlösende[n] Stimmung“? Für den Kunsthistoriker Alois Riegl (1858–1905) bestand „das Ziel aller modernen Malerei“ im Zeitalter naturwissenschaftlicher Weltanschauung im ‚Herbeizaubern‘ eines solchen hoffnungsvollen Gemütszustandes, hervorgerufen durch die „beruhigende Überzeugung vom unverrückbaren Walten des Kausalitätsgesetzes“.

Dieses Bedürfnis bediene die moderne Kunst vor allem durch Landschaftsmalerei und genauer durch die Erfahrung eines harmonisierenden Fernblicks von einer Bergeshöhe oder vom Meeresstrand aus: „[…] das moderne Stimmungsbedürfnis [kann] voll und unmittelbar nur durch die auf rein optischer Aufnahme beruhenden und daher von Haus aus fernsichtige Malerei gestillt und befriedigt werden“.

Wie immer aber gibt es selbst im Land der Träume Störungen: Riegl beschreibt in der berühmten Eröffnung seines Aufsatzes zur Stimmung als Inhalt der modernen Kunst (1899), wie sein friedvoll-rationaler Fernblick in den Alpen durch eine aufspringende Gämse auf ‚Nahblick‘ und lebenserhaltenden Jagdinstinkt umgeschaltet wurde. Ähnliches könne man im Übrigen auch am Meeresstrand erleben, „wenn wir über die von unaufhörlicher Kraft heranbewegten und immer wieder ohnmächtig und fruchtlos zurückweichenden Brandungswellen – das klare Spiegelbild des Weltgetriebes in der Nahsicht – hinweg den Blick auf die weite Fläche dahinter zu richten vermögen“. Diese „Doppelerscheinung“ kennzeichnet aber nicht nur die menschliche Verfassung und markiert die Pole der menschlichen Entwicklungsgeschichte insgesamt, vom ‚Nahblick‘ des „älteste[n], primitive[n] Stadium[s] […] des Kampfes aller gegen alle“ bis zur fernsichtigen Gegenwart. Es beschreibt auch die Optionen der Kunst(geschichte), „einerseits die äußerste Isolierung der einzelnen Naturdinge gegenüber allen anderen, andererseits die äußerste Verbindung unter denselben“.

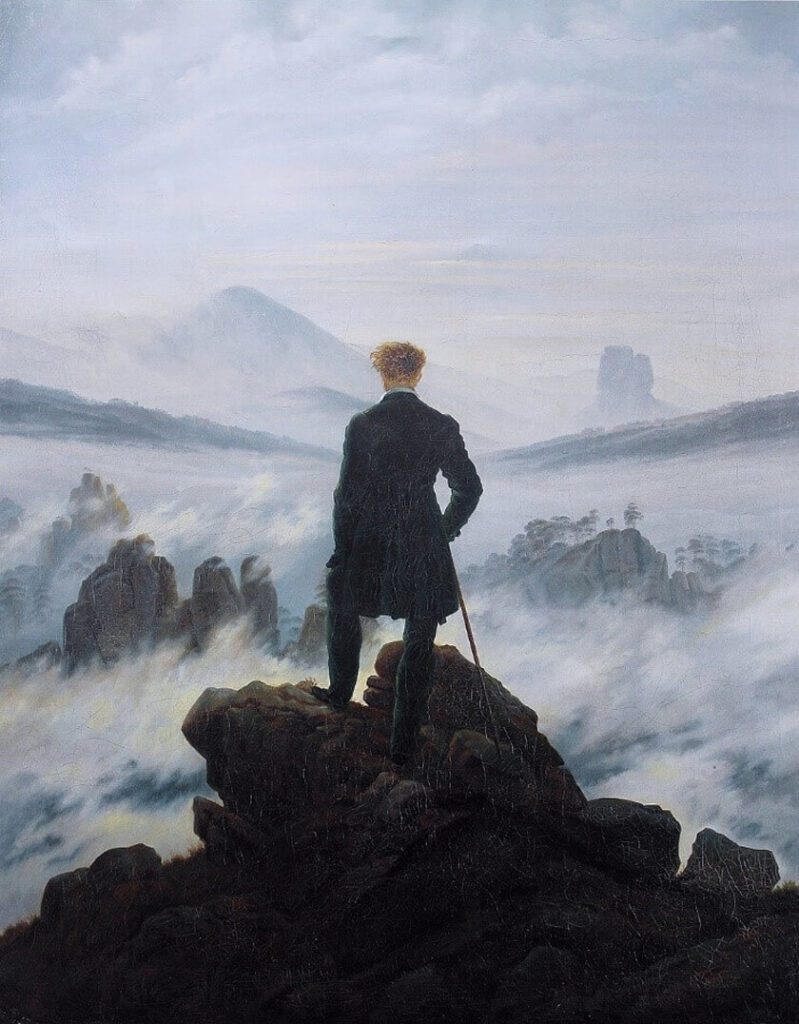

Nun gibt es in der Malerei des 19. Jahrhunderts natürlich Berg- und Meerblicke (Abb. 1 und 2). Und wenn für den in Wien tätigen Kunsthistoriker Riegl der Verweis auf die Alpen auch sonst nahegelegen haben mag – das Meer tat es nicht. Umso wichtiger erscheint daher, dass in einem wenig zuvor erschienenen geschichtstheoretischen Werk des Louis Bourdeau (L’Histoire et les historiens. Essai critique sur l’histoire considérée comme science positive, Paris 1888) der Meeresvergleich schon ähnlich vorkommt. Auch wenn es bislang keinen expliziten Hinweis darauf gibt, dürfte der (kunst-)geschichtstheoretisch hochinteressierte Riegl dieses in seiner Zeit bemerkenswerte Werk gelesen haben – zumal es nicht nur für eine strenge Geschichtswissenschaft, sondern auf zwanzig Seiten gegen die Vorstellung von Künstlergenies und für ein allgemeines Kunst- und Sprachgefühl als entscheidenden Faktor aller künstlerischen Entwicklungen argumentiert. Bourdeau verwies zudem darauf (S. 122), dass im „Ozean der menschlichen Dinge“ historische Einzelereignisse – wie die Wellenberge und -täler dem Fischer in seinem Kahn – bedrohlich erscheinen mögen, dem Betrachter am Ufer dagegen als „einheitliche, kaum gekräuselte Fläche“, die sich bis zum unveränderlichen Horizont erstreckt. Riegls Idee vom Fern- und Nahblick als zugleich geschichtstheoretischer, anthropologischer und Kunst-Metapher ist hier zumindest für die Geschichte bereits angelegt.

Die Zitate aus Alois Riegl: Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst [1899], und: Naturwerk und Kunstwerk I [1901], in: Ders.: Gesammelte Aufsätze, hg. v. Wolfgang Kemp, Berlin 1995, S. 28-39 und 51-64.

Prof. Dr. ULRICH PFISTERER ist Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte und Lehrstuhlinhaber an der Ludwig-Maximilians-Universität München.