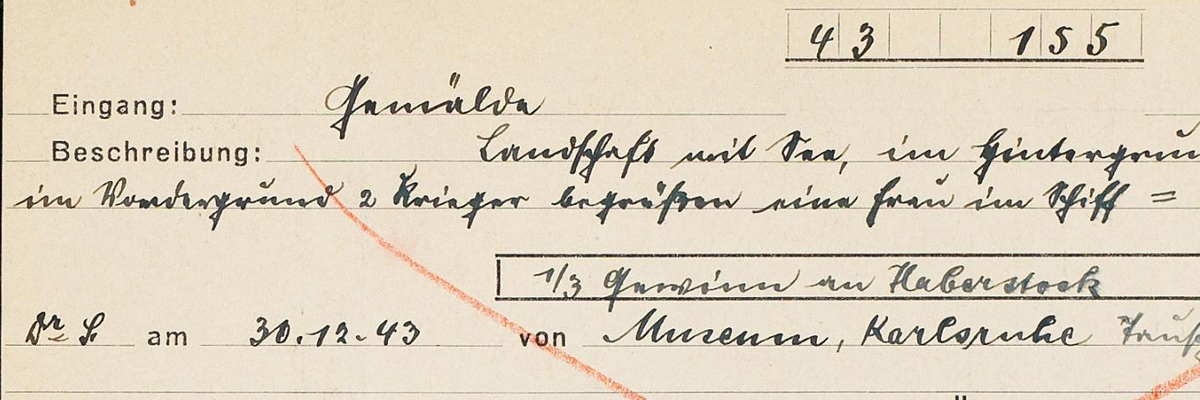

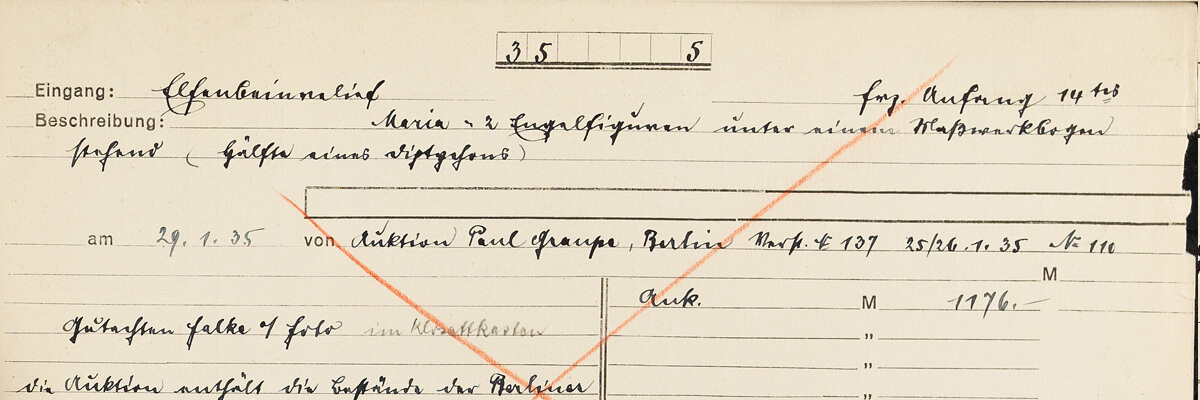

In ihrer Publikation zum „Sonderbeauftragten des Führers“. Der Kunsthistoriker und Museumsmann Hermann Voss (1884-1969) [Köln, Weimar, Wien 2010] berichtet Kathrin Iselt eher beiläufig vom Ankauf eines zu diesem Zeitpunkt Josef Anton Koch zugeschriebenen Gemäldes, Das Mädchen aus der Fremde, bei der Düsseldorfer Galerie Stern durch Hermann Voss.

![Abb. 1: Galerie Stern, Düsseldorf [Hrsg.], Auktionskatalog "Gemälde Alter und Neuer Meister", Sommerausstellung, Juni - August 1935, Abbildung Tafel 21 zu Losnr. 127 Josef Anton Koch, Das Mädchen aus der Fremde](https://www.zispotlight.de/wp-content/uploads/2020/10/ABB1GA1.jpg)

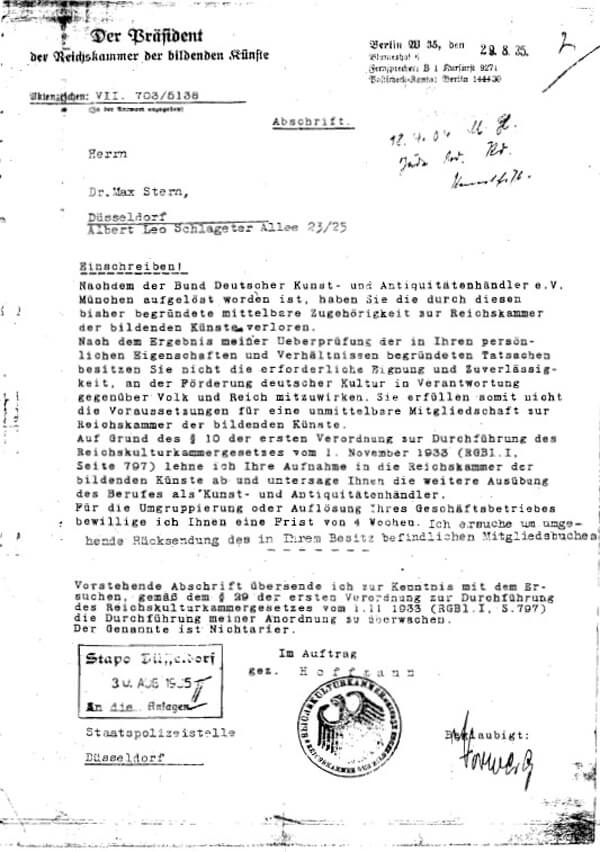

Die von der Kunsthändlerfamilie jüdischer Herkunft geführte Galerie Stern auf der noblen Düsseldorfer Königsallee handelte bis zu ihrer zwangsweisen Liquidation im Jahre 1937 mit Kunstwerken alter und neuer Meister. Hermann Voss, der damalige Direktor der Städtischen Kunstsammlung am Nassauischen Landesmuseum in Wiesbaden und spätere Leiter des sogenannten „Führermuseums“ in Linz, erstand das Gemälde, wie Iselt ausführt, „ca. 1936“ für seine Privatsammlung. Ausgerechnet bei einer Kunsthandlung, die spätestens seit August 1935 durch das berüchtigte Rundschreiben der Reichskammer der Bildenden Künste um ihre Existenz kämpfte. Wie viele andere wurde mit diesem Schreiben die Galerie zur „Auflösung Ihres Geschäftsbetriebes“ aufgefordert, da diese „[…] nicht die erforderliche Eignung und Zuverlässigkeit [besäße], an der Förderung deutscher Kultur in Verantwortung gegenüber Volk und Reich mitzuwirken.“

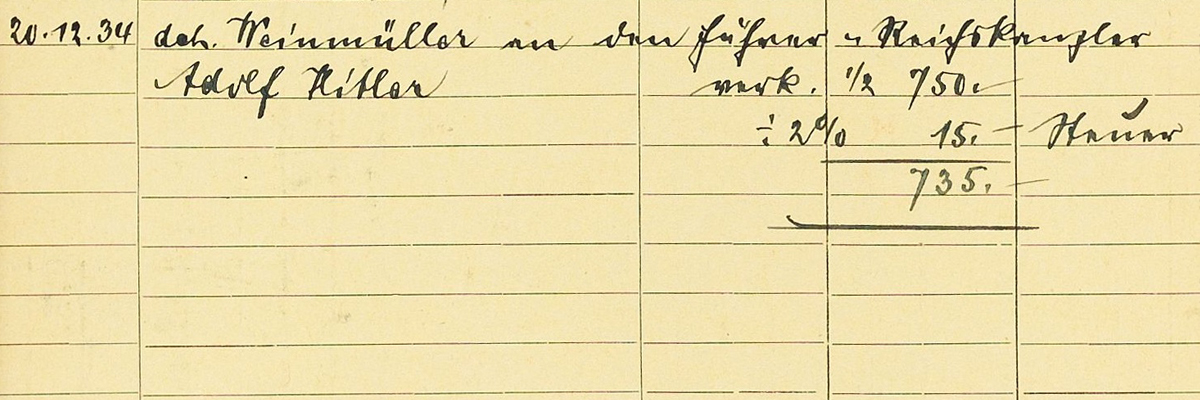

Das unter diesen prekären Umständen erworbene Werk gelangte ausweislich des 1937 erschienenen Bestandskatalogs – offensichtlich als Leihgabe von Voss – in das Wiesbadener Museum; jedenfalls wird das Bild zwei Jahre später im Katalog der Joseph-Anton-Koch-Ausstellung in Berlin so charakterisiert. Beide Kataloge notieren außerdem eine interessante Vorprovenienz: Sie beschreiben das Gemälde als aus dem Besitz des Preußischen Staatsministers und späteren Reichskanzlers Theobald von Bethmann-Hollweg stammend, der es in Rom erworben haben soll. Diese prominente Herkunft, die auch später immer wieder genannt wird, kann Voss eigentlich nur direkt von Max Stern erfahren haben. Stern berichtet in seinen auf Tonband gesprochenen autobiographischen Erinnerungen aus den frühen 1980er Jahren detailliert und mit Stolz über seine Entdeckung und den Ankauf des Bildes im Jahr 1927 bei der Familie Bethmann-Hollweg auf Burg Rheineck. Über eine Begegnung mit Hermann Voss findet sich allerdings weder auf den Tonbändern noch sonst im reichhaltigen Nachlass Max Stern in Kanada eine Spur.

Wie ging es weiter? Max Stern gelang 1937 die Flucht nach England und Hermann Voss setzte seine Karriere im NS-Staat fort. 1943 wurde er Direktor der Gemäldegalerie Dresden und zugleich „Sonderbeauftragter“ für das in Linz geplante Museum. Diese Position erlaubte ihm, seine Privatsammlung vor drohenden Kriegseinwirkungen in das Bergungsdepot der Dresdner Kunstsammlungen auf Schloss Weesenstein auszulagern. Dort überstand die Sammlung das Ende des Zweiten Weltkriegs unversehrt und kam zunächst in die Privatwohnung der Familie Voss in Dresden zurück. Hermann Voss selbst hatte sich schon im Sommer 1945 vorsorglich in die amerikanische Besatzungszone abgesetzt, sodass seine in Dresden gebliebene Ehefrau zunächst die Beschlagnahmung der Sammlung durch die sächsische Polizei und anschließend deren Konfiszierung durch die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) und die Verbringung als Beutekunst in die Sowjetunion alleine erleben musste.

Ging auch das Mädchen aus der Fremde diesen Weg? Zunächst muss man festhalten: Im Anschluss an die Berliner Joseph-Anton-Koch-Ausstellung von 1939 hat das Gemälde 1940 eine bemerkenswerte Neuzuschreibung erfahren. Nicht mehr Koch, sondern die Brüder Johannes und Franz Riepenhausen sind seither mit überzeugenden Argumenten als die Schöpfer des Werks anerkannt. Drei weitere Versionen des Themas von der Hand der Brüder sind heute nachgewiesen (Schweinfurt, Karlsruhe, Hannover). Die vierte Version aus dem Besitz von Hermann Voss jedoch galt seit 1945 als verschollen.

Eine einfache Instagram-Suche förderte jedoch das von Max Stern auf Schloß Rheineck wiederendeckte Gemälde rasch zutage: Es befindet sich heute im Bestand des Puschkin-Museums in Moskau.

Tatsächlich scheint es als „Beutekunst“ nach Kriegsende durch die russischen Trophäenkommissionen aus Deutschland in die Sowjetunion verbracht worden zu sein. Mit den Beschlüssen der Duma und des russischen Föderationsrats in den neunziger Jahren (1995-1998) wurden – gegen den Widerstand des Präsidenten Boris Jelzin – die erbeuteten Kunstschätze per Gesetz zum Eigentum Russlands erklärt. Einzige Ausnahme: das betroffene Kunstwerk ist den jüdischen Vorbesitzer*innen in der NS-Zeit abhandengekommen. Dies trifft für das Mädchen aus der Fremde der Brüder Riepenhausen eindeutig zu. Russland wird sich fragen lassen müssen, ob der Verlust von Voss die Ansprüche eines geschädigten jüdischen Kunsthändlers eliminiert?

Die umfangreichen Angaben zu Quellen und Literatur können unter scp@zikg.eu angefragt werden.

ANNE UHRLANDT, M.A., und Dr. STEPHAN KLINGEN sind Teil des Forschungsteams des Stern Cooperation Project (SCP) am Zentralinstitut für Kunstgeschichte.

ÄHNLICHE BEITRÄGE