PARISER TROUVAILLE NR. 7

Das Allerheiligste der Pariser Ecole des Beaux-Arts ist, wie bei Allerheiligsten üblich, nicht frei zugänglich: Handelt es sich doch bei der zwischen 1837 und 1841 von Paul Delaroche ausgemalten Salle d’honneur nicht nur um den Prüfungssaal der Kunsthochschule, sondern auch um den Ort, an dem die jährliche Preisverleihung des prix d’honneur stattfand.

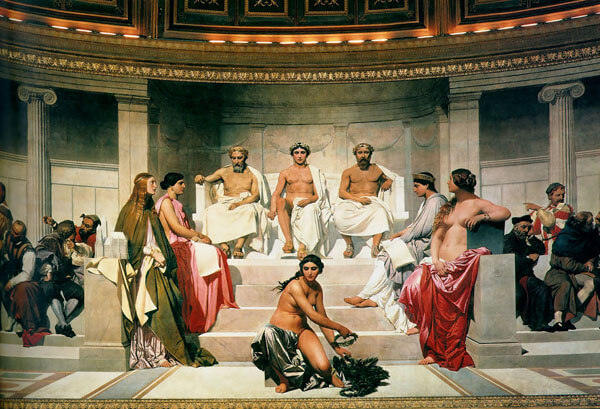

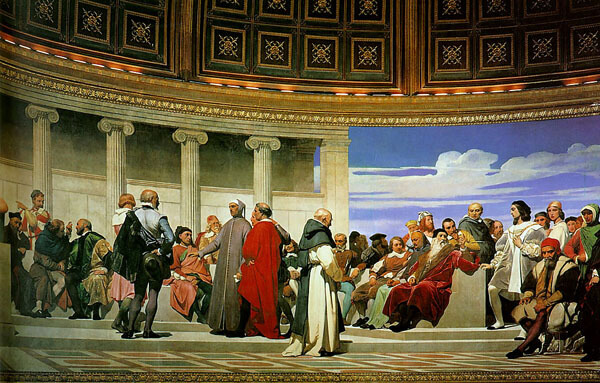

Delaroche versammelte im Halbrund dieses Wandgemäldes mit wahrhaft olympischen Ausmaßen von 27 m Länge eine ideale Künstlergemeinschaft in einem panoramatisch homogen gestalteten Raum. Er malte keine Szenen aus dem Leben der einzelnen Künstler, sondern verlieh ihnen in seiner extrem realistischen Malweise Realpräsenz. Der Künstlernachwuchs wird hier instruiert, indem der Maler die Repräsentanten aller Zeiten und Stile in der Zeitlosigkeit ewiger Koexistenz und Vorbildlichkeit auf der Wand fixiert. In diese fiktive Versammlung reihten sich die mit dem Ehrenpreis Ausgezeichneten ein, indem sie auf dem amphitheatralischen Halbkreis des Hörsaals unter ihren Professionskollegen Platz nahmen und damit zu deren gleichberechtigten Doubles wurden. Der ihnen zustehende Platz in dieser Versammlung wurde ihnen von der nackten gloire de la peinture in der Mitte des Gemäldes zugewiesen, die Lorbeerkränze auf die Häupter der zeitgenössischen Eleven hinabzuwerfen schien. Damit garantierte das monumentale Gemälde im Moment der Preisverleihung als Bühnenbild für das jeweilige aktualisierende Reenactment die Kontinuität des künstlerischen „génie“ über alle Zeiten hinweg.

In diesem lebenden Bild eines „Künstlerkolloquiums“ sind die 75 größten „artistes de tous les temps“ versammelt und nach kunsthistorischen Kategorien wie „disegno“ und „colorito“ bzw. ästhetischen „Schulen“ gruppiert. Es handelt sich ausschließlich um Männer, Frauen waren allein in allegorischer Form als abstrakte Personifikationen von Kunstepochen zugelassen (die Gotik, die Renaissance etc.). In der Mitte thronen die antiken Repräsentanten der drei Hauptgattungen, Iktinos (Architektur), Phidias (Skulptur) und Apelles (Malerei). In der Gruppe der Zeichner rechts, die geografisch vor allem Florenz und Rom zugeordnet sind, finden sich, dem Kanon der kunsttheoretischen Literatur seit der Renaissance entsprechend, Raffael, Leonardo, Michelangelo, Fra Angelico, Masaccio, Giotto, Giulio Romano u. v. a. m. versammelt, während die Koloristen links von Venezianern wie Tizian, Veronese und Giorgione repräsentiert werden. Weiterhin finden sich hier Caravaggio, Rubens, Velazquez, Van Dyck und der Franzose Claude Lorrain. Bildhauer und Architekten runden die Gattungstrilogie ab.

Die Botschaft dieses Parnass lautet: In der historistischen Malerei, welche die normative Ästhetik des Akademismus aufsprengt und den Primat des Antikenideals leugnet, sucht man sich seine Lehrer und Vorbilder selbst in der ruhmreichen Vergangenheit der Kunstgeschichte. Diese bietet sich dem eklektischen Zugriff der nachgeborenen Maler wie eine Musterkollektion dar. Dass diese Vorbilder frei wählbar und qualitativ gleichwertig sind, belegt die Isokephalie der Meister der Vergangenheit. In dieser zeitenübergreifenden Darstellung scheint der Generationenvertrag der akademischen Künstlerausbildung in einseitigen Lehrer-Schüler-Abhängigkeitsverhältnissen aufgekündigt. Delaroche bezog sich mit seinem Gemälde auf den Bauschmuck der Ecole des beaux-arts mit den Porträtmedaillons berühmter Künstler von der Antike bis ins 17. Jahrhundert im Innenhof. Er stellte so eine Verschränkung von Innen und Außen her, da die Funktion des Bauensembles darin bestand, als Lehrbuch für die Kunstschüler zu dienen.

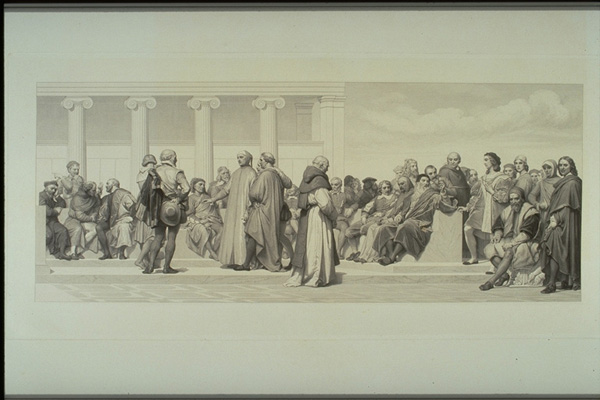

Die Verbreitung dieser didaktischen Botschaft erfolgte mit Hilfe einer spektakulären Reproduktionskampagne: Louis-Pierre Henriquel-Dupont fertigte zwischen 1843 und 1853 einen dreiteiligen Stahlstich in der aufsehenerregenden Größe von 2,60 m Breite und 56 cm Höhe nach Delaroches Ausmalung an.

Vorlage für die druckgrafische Reproduktion war eine größenreduzierte Replik des monumentalen Wandgemäldes (vgl. Abb. 1). Das Bild befindet sich heute in der Walters Art Gallery in Baltimore und wurde wohl von Delaroches Schüler, Charles Béranger, 1841 begonnen und nach dessen Tod vom Lehrer fertiggestellt, signiert sowie auf 1853 datiert. Die für Reproduktionsgrafik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts marktführende Maison Goupil in Paris verlegte den Stich und vertrieb ihn zu einem nicht gerade seine massenhafte Verbreitung befördernden Preis zwischen 150 und 600 Francs (je nach Qualität von Abzug und Papier).

Das war die Pariser Trouvaille Nr. 7, Fortsetzung folgt…

Prof. Dr. CHRISTINE TAUBER ist die verantwortliche Redakteurin der Kunstchronik am Zentralinstitut für Kunstgeschichte und Professorin am Kunsthistorischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Leon Krause über Mela Escherich (1877–1956) und die Mystik Jawlenskys

„Ueber Zweck, Notwendigkeit, Naturwahrheit, mit einem Worte über das Wesen der Kunst werden die Meinungen…

Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.

SABRINA MOURA >> Eine englische Übersetzung des Beitrags ist auf dem Blog des Käte Hamburger…

Hannah Rathschlag über die Künstlerin und Literatin Mary Eliza Haweis (1848–1898) und (guten) Kunstgeschmack im Viktorianischen Zeitalter in England

„Every style has a beauty and interest of its own; […] is worthy attention, and…

Sarah Debatin über Helen Zimmern (1846–1934), Nietzsches englische Freundin

„Komisch! Man hat gut sich wehren gegen Frauen-Emancipation: schon ist wieder ein Musterexemplar eines Litteratur-Weibchens…

Sarah Debatin über Luise von Kobell

Vielen schreibenden Frauen des 19. Jahrhunderts blieb fachliche und gesellschaftliche Anerkennung zeitlebens versagt. Eine rühmliche…

Alexandra Avrutina über Emilie Bach: zwischen Anpassung und Grenzüberschreitung

„Nun aber gehen die Verirrungen gegen das Stylrichtige und Vernünftige weiter. Nicht genug damit, dass…