Vielen schreibenden Frauen des 19. Jahrhunderts blieb fachliche und gesellschaftliche Anerkennung zeitlebens versagt. Eine rühmliche Ausnahme ist die Münchner Schriftstellerin Luise von Eisenhart (1828–1901), die unter ihrem Geburtsnamen Luise von Kobell nicht nur Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften wie die Allgemeine Zeitung, Über Land und Meer und die Fliegenden Blätter, sondern auch monographische Schriften zu kunst-, literatur- und kulturhistorischen Themen verfasste. Sie entstammte der bekannten Künstler- und Beamtenfamilie Kobell und genoss eine hervorragende Ausbildung für eine Frau ihrer Zeit. Im Gefolge König Ottos verbrachten Luise und ihre Eltern 1834 ein Jahr in Griechenland. Luises Vater, Franz von Kobell (1803–1882), war u.a. Schriftsteller und als Geologe Mitarbeiter und ab 1880 Leiter der Mineralogischen Staatssammlung. Ihre Heirat mit August von Eisenhart (1826–1905), einem Juristen, der schnell die politische Karriereleiter erklomm und Kabinettssekretär König Ludwigs II. wurde, festigte ihren Status. Bezeichnenderweise begann Luise von Kobell mit dem Schreiben erst, nachdem die Kinder erwachsen waren und ihr Mann sich aus seinen öffentlichen Ämtern zurückgezogen hatte.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kobell1898/0001

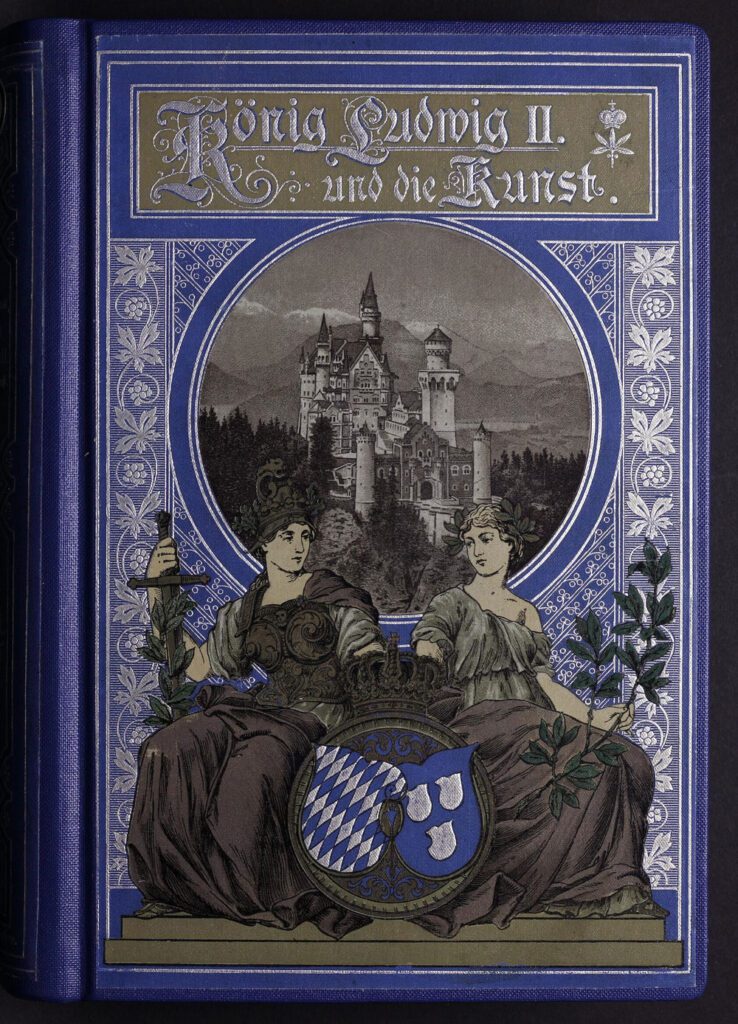

Für ihre Bücher über die Könige Bayerns und besonders das Werk Koenig Ludwig der Zweite von Bayern und die Kunst. Die bayrischen Königsschlösser und ihr Schöpfer (1898) (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kobell1898/0001), konnte sie aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz schöpfen. Als Mitglied der Familie Kobell und Gattin eines hochrangigen Hofbeamten hatte sie von Jugend an Zugang zu den königlichen Gemächern und zur höfischen Gesellschaft und lebte mit ihrer Familie zeitweise in einer Dienstwohnung in der Münchner Residenz. Kenntnisreich und fachkundig schildert sie in ihrem fast 500 Seiten umfassenden Werk die Bauten, Interieurs, Kunstwerke und Gärten der bayerischen Königsschlösser. Dazu streut sie zahlreiche Anekdoten in ihre Schilderungen ein, die die Entstehung der Werke und den Alltag der Hofkünstler unter dem temperamentvollen, sinnenfreudigen und launenhaften König illustrieren. Sie konnte dabei auf reiches Quellenmaterial, besonders auf die Korrespondenz ihrer Familienmitglieder und Vorfahren, zurückgreifen, die u.a. am kurpfälzischen Hof in Mannheim und in München tätig waren. Ihre lebhaft-anschaulichen Beschreibungen und die humorvollen, dabei nicht unkritischen, aber stets respektvollen Kommentare zur höfischen und bürgerlichen Gesellschaft, machen Luise von Kobells Stil aus. Zudem sind sie ein wichtiger Grund dafür, warum ihre Aufzeichnungen heute noch überaus lesenswert und unterhaltsam sind und – wichtiger noch – als bedeutende Quellen des Biedermeier bzw. des 19. Jahrhunderts in Bayern angesehen werden, auch wenn politische Ereignisse dabei oft eine untergeordnete Rolle spielen.

https://doi.org/10.11588/diglit.61940#0152

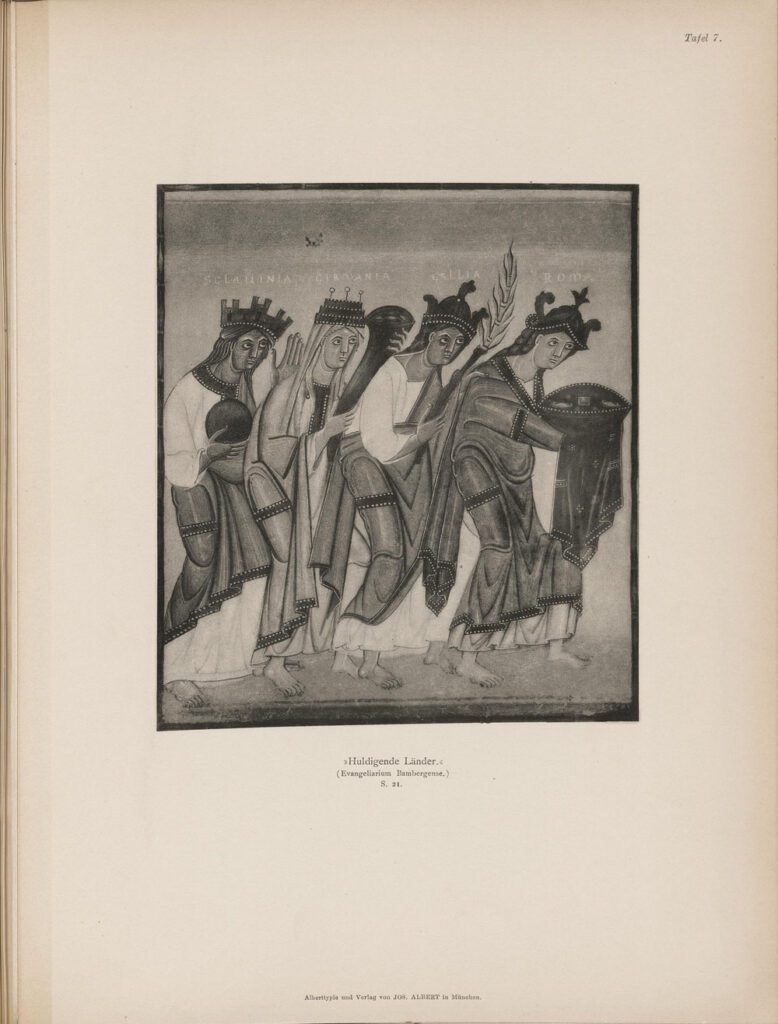

Abbildung 2 stammt aus Luise von Kobells populärwissenschaftlicher Abhandlung Kunstvolle Miniaturen & Initialen aus Handschriften des 4. bis 16. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der in der Hof- und Staatsbibliothek zu München befindlichen Manuskripte. Geschichtliche Beiträge (https://doi.org/10.11588/diglit.61940#0152), die 1891 erschien und für die ihr die goldene Ludwigsmedaille für Wissenschaft, Kunst und Industrie verliehen wurde. Kritisiert wurde seitens der Wissenschaftler Kobells Plauderton und die mangelnde Systematik, was dem Erfolg der Publikation keinen Abbruch tat. Bei dem von der Universitätsbibliothek Heidelberg digitalisierten Exemplar handelt es sich um die 2. Auflage von 1892, was dafür spricht, dass ihre Schrift auch beim Publikum auf Interesse stieß. Zudem war Luise von Kobell schon zu Lebzeiten ein überaus respektiertes Mitglied der Münchner Gesellschaft. Der Historiker Alexander von Müller beschreibt eine Begegnung mit Luise von Kobell, deren Gesicht nach einer lebensgefährlichen Operation einseitig gelähmt war. Der damals junge Knabe wird von seinem Vater für sein Starren ermahnt mit den Worten: „Du mußt nicht an das Unglück dieser Lähmung denken, […] wenn du später wieder ihren Namen hörst, sondern mußt daran denken, daß die Kobell ein ganzes Jahrhundert unserer bayerischen Geschichte ehrenvoll begleitet, ja mitgestaltet haben.“ (Adelheid Schmidt-Thomé: Vergessene Münchnerinnen. 30 Lebensbilder, München 2017, S. 147). Kobells Schriftstellerkollegin Rosalie Braun-Artaria (1840–1918) attestierte ihr „die souveräne Unbekümmertheit der gefeierten Häßlichen, […]“ der niemand „ihre oft erstaunliche Offenherzigkeit je übelnahm.“ (Schmidt-Thomé 2017, S. 147 f).

SARAH DEBATIN M.A. ist als Kunsthistorikerin für arthistoricum.net, den Fachinformationsdienst Kunst, Fotografie, Design der Universitätsbibliothek Heidelberg tätig. Sie betreut dort u.a. die bibliographische Datenbank „Frauen schreiben über Kunst“, die in Zusammenarbeit mit dem ZI München entsteht.

Die Bibliographie erfasst für den Zeitraum bis um 1930 systematisch Texte von Frauen, die über Kunst und Kunstgeschichte schreiben. Ziel ist es, die Schriften dieser Autorinnen nach und nach digital zugänglich zu machen. Sie sollen so im kunsthistorischen Kanon sichtbarer und leichter verfügbar werden. Zugleich werden deren Breite und Vernetzung, aber auch Hürden und Grenzen erkennbar.

Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.

SABRINA MOURA >> Eine englische Übersetzung des Beitrags ist auf dem Blog des Käte Hamburger Forschungszentrums global dis:connect veröffentlicht. >> Die Ausstellung Travelling Back, gezeigt zwischen Februar und April 2024 am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, richtete einen kritischen Blick auf die Erzählungen und Sammlungen, welche die bayerischen Wissenschaftler Johann…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Das wohl bekannteste Vermächtnis von James Loeb im altertumswissenschaftlichen Bereich stellt die im Jahr 1911 gegründete und bis heute laufende Editionsreihe Loeb Classical Library (LCL) dar, die Werke griechischer und lateinischer Autoren im…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie (LMU) ist ebenso wie die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) sowie des Instituts für Ägyptologie und Koptologie, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken des Bayerischen…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Elisabeth Moselage über die Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums und die Klarissenchronik | Das Bayerische Nationalmuseum (BNM), das „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, ist eines der großen deutschen Museen zur Bildenden Kunst und zur Kulturgeschichte. Wer heute im Museum an der Prinzregentenstraße die Treppe von der Eingangshalle in den ersten Stock hinaufsteigt,…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Alexander Schütze über die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie und Koptologie an der LMU und Lepsius’ Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien | Die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie, die sich im 2. Stock des Hauses der Kulturinstitute am Königsplatz befindet, umfasst rund 17 000 Bände zu nahezu allen Bereichen der Philologie,…

Sonja Nakagawa: MAIA liefert!

Maja – das ist die abenteuerlustige Biene aus der Feder Waldemar Bonsels. Maia – so hieß die Amme des Tutanchamun und ein altägyptischer Schatzhausvorsteher. Maia – das ist eine arkadische Nymphe, Geliebte des Zeus, die Mutter von Hermes. Durch Zeus an den Sternenhimmel versetzt, findet sich Maia im familiären Verbund…