„Nun aber gehen die Verirrungen gegen das Stylrichtige und Vernünftige weiter. Nicht genug damit, dass sich Frauen der Täuschung hingeben, Zeichnerinnen und Malerinnen zu sein, sind sie mitunter so kühn und unternehmend und möchten so nebenbei auch ‚Bildhauer‘ sein“ (Emilie Bach: Die weibliche Handarbeit. Vortrag … gehalten in Reichenberg am 22. September 1880, Reichenberg 1880, S. 15).

So spricht am 22. September 1880 vor fast gänzlich weiblichem Publikum nicht etwa ein Kritiker der Frauenbewegung, sondern die renommierte Kunstgewerblerin Emilie Bach (1840–1890) anlässlich einer Ausstellung „weiblicher Handarbeiten“ des Gewerbemuseums in Reichenberg.

Eingeladen wurde sie als Gründerin und Leiterin der k.k. Fachschule für Kunststickerei in Wien (gegründet 1873), die dank ihres Erfolges in staatliche Trägerschaft übernommen wurde, was Bach den „Titel und Charakter eines Staatsbeamten“ (Susanne Blumesberger: biografiA. biografische datenbank und lexikon österreichischer frauen. Emilie Bach) einbrachte – in dieser Zeit eine Seltenheit für eine Frau.

(Rebecca Houze: Emilie Bach. Education Reformer, Critic, and Art Embroiderer in the Era of Franz Joseph I, in: Elana Shapira (Hg.): Design Dialogue: Jews, Culture and Viennese Modernism. Design Dialog: Juden, Kultur und Wiener Moderne, Wien/ Köln/Weimar 2018, S. 112)

Bach gehörte der österreichisch-jüdischen Bourgeoisie an, verkehrte in jüdisch-intellektuellen und christlich-liberalen Kreisen und knüpfte dadurch eine Vielzahl an Kontakten. Ihr Erfolg bestand darin, eine sehr strategisch und taktvoll handelnde Frau gewesen zu sein, die wusste, an welcher Stelle Lob für das bestehende System und die darin agierenden Männer angebracht war und an welcher Stelle sie neue Rechte für Frauen erkämpfen konnte. In kritischer Auseinandersetzung mit den bestehenden Zuständen, entwickelte sie eine eigene Vision vom Handarbeiten.

Sie besaß die Fähigkeit, Grenzen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu überschreiten und diese zu verbinden. Zwar erkannte sie den technischen Fortschritt bei der Textilherstellung an, mahnte allerdings zu einer stilistischen Rückbesinnung auf die Tradition in der Kunststickerei, die sie hauptsächlich in der Renaissance und der Volkskunst begründet sah, schätzte aber ebenso Stickereien aus dem Nahen und Fernen Osten. Die illustrierten Musterbücher Neue Muster in Altem Stil, welche sie im Verlag der international tätigen Thérèse de Dillmont publizierte, veranschaulichen ihre Auseinandersetzung mit dem Stilbegriff.

Ihr war wichtig zu zeigen, „wie weit man mit der Stickerei gehen könne, wenn man nämlich auch nebenbei die Kunst bemeistert, wenn man eben Künstlerin ist“ (Emilie Bach, 1880, S. 21). Sie sprach Frauen also – anders, als das anfängliche Zitat suggeriert – durchaus nicht die Fähigkeit ab, Künstlerin zu sein. Das Problem sah sie vielmehr im Lehrplan für Handarbeit, der Frauen ihrer Meinung nach ungenügend in ihren technischen Fähigkeiten und persönlichen Talenten förderte und für dessen Reform sie sich mit ihren Vorträgen und Publikationen einsetzte.

Öffentlich wirksam wurden ihre Vorstellungen durch ihre journalistische Tätigkeit in Zeitungen wie Neue Freie Presse, Heimat oder Wiener allgemeine Zeitung. Bachs Ausführungen wurden schon zu ihrer Lebzeit und darüber hinaus rezipiert. Die Wiener Secession und die Designbewegung der Moderne griffen auf ihre Ideen zurück, aber auch unter manchen Kunsthistorikern – wie im Falle von Alois Riegl – fanden sie Beachtung.

Nicht nur förderte Bach die wissenschaftliche und künstlerische Beschäftigung auf dem Gebiet der Kunststickerei, für viele Frauen sicherte sie darüber hinaus deren wirtschaftliche Existenz. Außer der Fachschule in Wien, die sie leitete, gründete sie weitere Schulen in Graz, Prag, Brno, Ljubljana und Zagreb. Ihr Lehrplan wurde von ähnlichen Institutionen in einer Reihe von Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten übernommen. Daneben wurde Bach wegen ihrer textilrestauratorischen Tätigkeiten Trägerin des Goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone (Susanne Blumesberger).

Wenngleich Emilie Bach ein weibliches Fach besetzte, das anfänglich kein hohes Ansehen genoss und wenig Anbindung an die „Hochkunst“ hatte, war sie dennoch sowohl auf den Gebieten der Kunst, der Kunstgeschichte, als auch auf denen der Frauenrechte und der Wirtschaft erfolgreich.

ALEXANDRA AVRUTINA, B.A., schreibt derzeit ihre Masterarbeit in Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist wissenschaftliche Hilfskraft am Zentralinstitut für Kunstgeschichte.

Die Bibliographie erfasst für den Zeitraum bis um 1930 systematisch Texte von Frauen, die über Kunst und Kunstgeschichte schreiben. Ziel ist es, die Schriften dieser Autorinnen nach und nach digital zugänglich zu machen. Sie sollen so im kunsthistorischen Kanon sichtbarer und leichter verfügbar werden. Zugleich werden deren Breite und Vernetzung, aber auch Hürden und Grenzen erkennbar.

Lust auf Verschlusssachen? Ann-Kathrin Fischer und Martin Stahl über besondere Bücher aus dem Bibliotheksbestand des ZI

Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ fand am 4. April 2025 in München zum ersten Mal die „Nacht der Bibliotheken“ statt, an der sich auch das Zentralinstitut für Kunstgeschichte mit seiner Bibliothek beteiligte. Ann-Kathrin Fischer, Kunsthistorikerin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Direktion am ZI, und Martin Stahl, Bibliothekar und verantwortlich…

Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.

SABRINA MOURA >> Eine englische Übersetzung des Beitrags ist auf dem Blog des Käte Hamburger Forschungszentrums global dis:connect veröffentlicht. >> Die Ausstellung Travelling Back, gezeigt zwischen Februar und April 2024 am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, richtete einen kritischen Blick auf die Erzählungen und Sammlungen, welche die bayerischen Wissenschaftler Johann…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Das wohl bekannteste Vermächtnis von James Loeb im altertumswissenschaftlichen Bereich stellt die im Jahr 1911 gegründete und bis heute laufende Editionsreihe Loeb Classical Library (LCL) dar, die Werke griechischer und lateinischer Autoren im…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie (LMU) ist ebenso wie die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) sowie des Instituts für Ägyptologie und Koptologie, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken des Bayerischen…

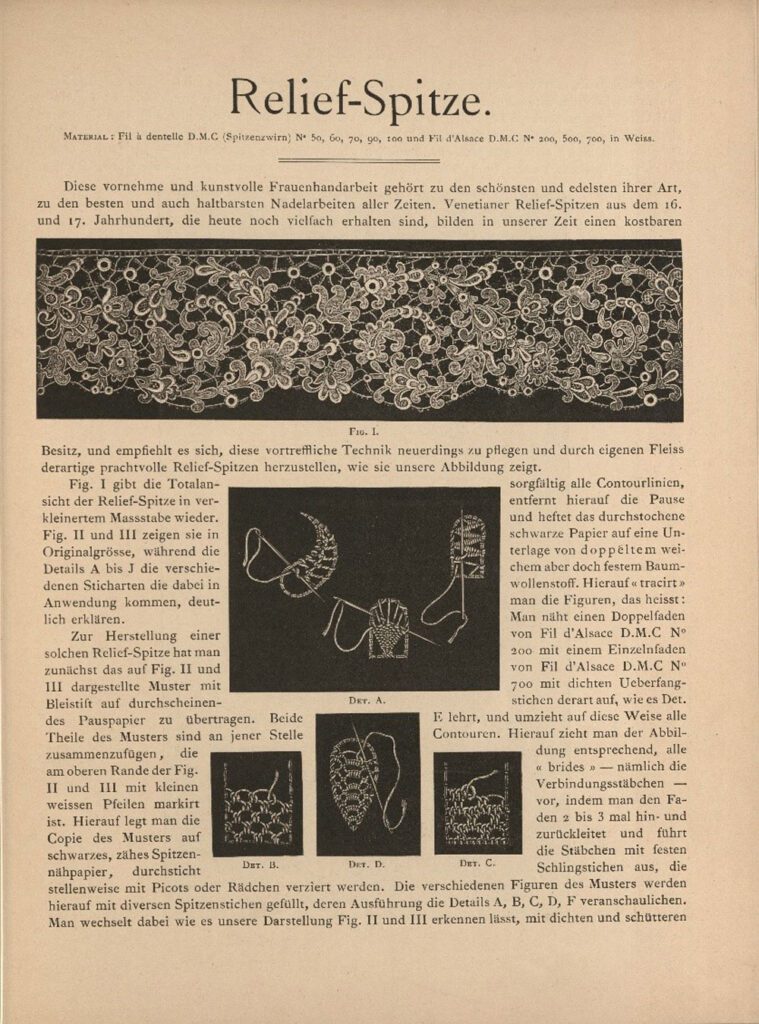

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Elisabeth Moselage über die Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums und die Klarissenchronik | Das Bayerische Nationalmuseum (BNM), das „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, ist eines der großen deutschen Museen zur Bildenden Kunst und zur Kulturgeschichte. Wer heute im Museum an der Prinzregentenstraße die Treppe von der Eingangshalle in den ersten Stock hinaufsteigt,…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Alexander Schütze über die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie und Koptologie an der LMU und Lepsius’ Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien | Die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie, die sich im 2. Stock des Hauses der Kulturinstitute am Königsplatz befindet, umfasst rund 17 000 Bände zu nahezu allen Bereichen der Philologie,…