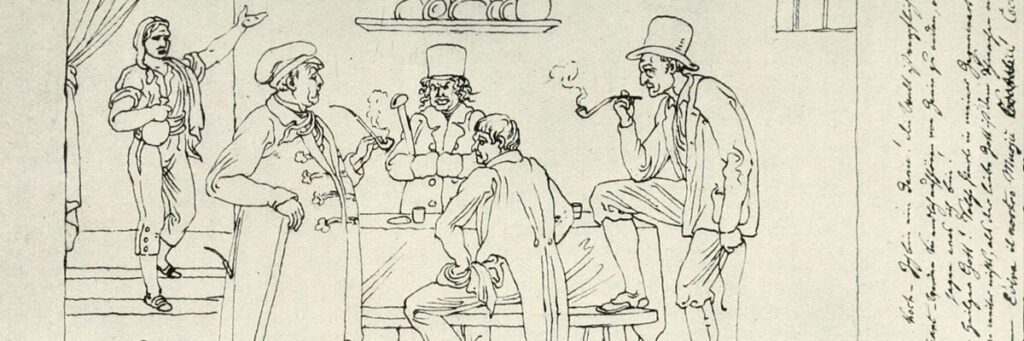

Eines der interessantesten [Kaffeehäuser] ist das Fink’sche, die sogenannte Malerkneipe, vor dem Carlsthore. Hier versammeln sich die jungen Maler, und oft schon sind Genrebilder mit dem Beifall der Kunstwelt beehrt worden, deren Originale in diesem unansehnlichen Winkel zusammengedrängt sitzen. Vor einigen Jahren hat ein junger Mann, der leider zu früh der Kunst entrissen wurde, die ganze Malerkneipe, mit Allem, was d’rum und d’ran hängt, ganz trefflich gemalt. Ein Bild, welches mehre Ausstellungen zierte, und großen Beifall fand.

So schrieb der deutsche Publizist August Lewald in seinem 1835 erschienenen Panorama von München (Bd. 2, S. 186f.) über Josef Anton Finks Kaffeehaus in München.

Das Café Fink, welches sich in unmittelbarer Nähe der Frauenkirche, in der Löwengrube Nr. 1, befand, war eines der Stammlokale der Künstler des 1823 in Konkurrenz zur Königlichen Akademie der Bildenden Künste gegründeten Münchner Kunstvereins. So hatte sich hier ab 1830 um den Hamburger Maler Christian Morgenstern (1805–1867) ein beliebter Künstlerstammtisch etabliert, der nicht nur von Münchner, sondern besonders auch von norddeutschen und dänischen Künstlern frequentiert wurde.

Laut der Qualifikations-Tabelle der Kaffee-Häuser der königl. Haupt- und Residenzstadt München von 1835 (Stadtarchiv München, Sign. DE-1992-GEW-0119) verfügte das Kaffeehaus über „zwei tapezirte und elegant meublirte Zimmer“. Bedienung und Bewirtung seien von bester Qualität und der „Ton sehr anständig“. Das Publikum setze sich aus „Künstlern, Individuen vom jüng. Beamtenstand [und] einigen Studenten“ zusammen.

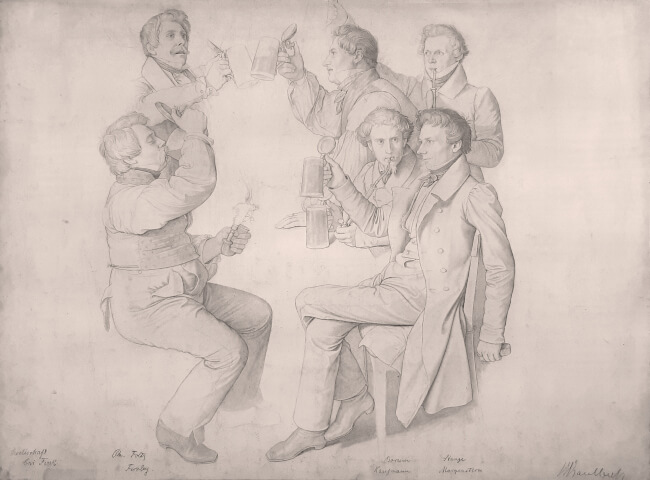

Eine gesellige Runde von Künstlern ist in dem eingangs erwähnten Genrebild des jungen dänischen Malers Wilhelm Ferdinand Bendz (1804–1832) aus dem Jahr 1832 verewigt (Abb. 1).

Entstanden ist das Gemälde Kunstnere i Fincks Kaffehus i München (Künstler in Finks Kaffeehaus in München) während seines einjährigen Aufenthalts in München. Wenig später starb er mit nur 28 Jahren auf dem Weg nach Rom in Vicenza an Typhus.

Bendz’ Kaffeehausszene wird von schummrigem Kerzenlicht beleuchtet und öffnet den Blick auf die Gasträume. Im Vordergrund ist die Abendgesellschaft der Künstler um einen großen Tisch versammelt. In ungezwungener Atmosphäre wird Bier getrunken, Pfeife geraucht, gesungen und debattiert. Das Künstlergruppenbildnis, dem diverse vorbereitende Zeichnungen vorausgingen, vereint zahlreiche seiner Freunde und Weggefährten. Es zeigt vorwiegend Münchner, aber auch Hamburger und Dresdner Künstler, die hauptsächlich als Genre- und Landschaftsmaler hervortraten.

Unter den Dargestellten findet sich auch Wilhelm von Kaulbach (1805–1874). Dieser wiederum hatte um 1830–32 den Künstlerkreis im Fink’schen Kaffeehaus in einer Bleistiftzeichnung festgehalten (Abb. 2). Das 48,8 x 65,8 cm große Blatt ist heute im Besitz des Münchner Stadtmuseums (Inv.-Nr. 38/531). Es gelangte im Jahr 1938 zusammen mit weiteren Zeichnungen Kaulbachs als Schenkung aus dem Nachlass von General Otto von Stetten (1862–1937), dem Ehemann von Kaulbachs Enkelin Marie, in die Sammlung des Museums (Freundlicher Hinweis von Nico Kirchberger, Münchner Stadtmuseum).

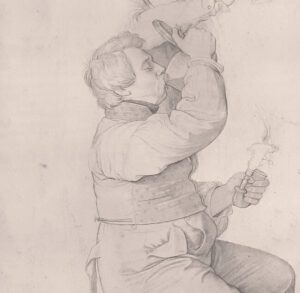

Kaulbachs Blatt zeigt eine heitere Runde von jungen, Bier trinkenden und Pfeife rauchenden Künstlern um einen – zeichnerisch nicht ausgeführten – Tisch. Nur die handschriftliche Bezeichnung verrät hier, dass es sich um eine „Gesellschaft bei Fink“ handelt. Der weiteren Beschriftung zufolge sitzen vorne links der norwegische Landschaftsmaler Thomas Fearnley (1802–1842), der gerade einen Schluck aus seinem Bierkrug trinkt (Abb. 3), und ihm gegenüber die beiden Hamburger Maler Hermann Kauffmann (1808–1889) und Christian Morgenstern (1805–1867). Dahinter prosten sich stehend der Maler Philipp Foltz (1805–1877), der Lithograph Andreas Borum (1799–1853) und der Landschaftsmaler Bernhard Stange (1807–1880) zu. Alle sechs sind auch in Wilhelm Bendz’ Gruppenbildnis porträtiert.

Das einst bei Künstlern beliebte Café Fink gibt es längst nicht mehr. Um 1860 übernahm Karl Riederer die Lokalität, die daraufhin unter dem Namen Café Riederer firmierte. Im Jahr 1868 erwarb schließlich der vorher in Paris tätige Cafétier Adolf Baumann das Kaffeehaus und führte es fortan als Café Baumann weiter. Später übernahmen dessen Frau bzw. Tochter die Führung, bevor die frühere „Malerkneipe“ im Jahr 1923 endgültig ihre Tore schloss.

KRISTA PROFANTER, M.A. ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Henry Kaap über die Wunde im Antlitz des Palazzo Strozzi. JR in Florenz

Ein Riss geht durch die Fassade des Palazzo Strozzi. Ein Spalt öffnet sich in der…

Christine Tauber über Gegenporträts Napoleons

PARISER TROUVAILLE NR. 6 Jacques-Louis Davids Napoleon überquert den großen Sankt Bernhard am 20. Mai…

Annalena Brandt zu Stefan Moses’ Künstler machen Masken

„Niemand möchte erkannt werden, wie er wirklich ist“ wusste Stefan Moses bereits früh in seiner…

Julia Viehweg über Bonaventura Genellis Karikaturen

„Im Jahre 1822 trat ich meine Reise nach Rom an, allwo ich mich zehn Jahre…

Christine Tauber zu Napoleons Staatsporträts

PARISER TROUVAILLE NR. 5 Im Rahmen der forcierten Bildnispolitik Napoleons spielen seine Staatsporträts naturgemäß eine…

Christine Tauber über Napoleons Triumphzüge und ihre massenmediale Verbreitung

PARISER TROUVAILLE NR. 4 Kaum ein europäischer Herrscher hat eine solch prononcierte Bildnispolitik betrieben wie…

Esther Wipfler über die Künstlerin(nen) in der Walhalla bei Donaustauf

In der im Auftrag des bayerischen Kronprinzen Ludwig, des späteren Königs Ludwig I. bei Donaustauf…