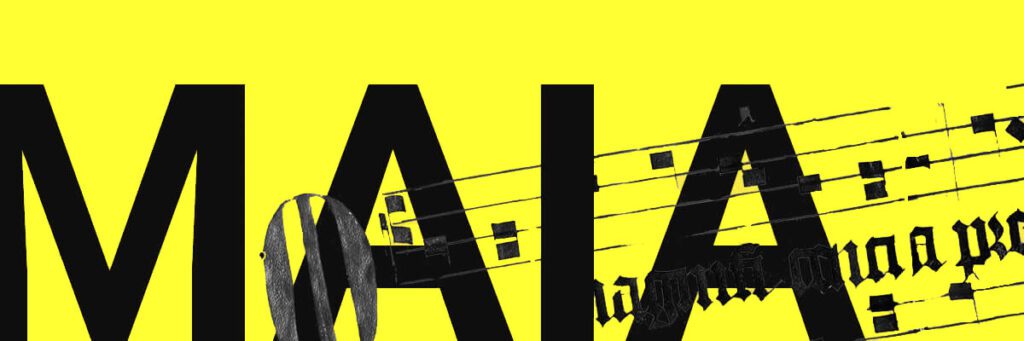

Drinnen wirkt es beengt, es ist dunkel (Abb. 1). Die Wiege zu Füßen, der Rosenkranz in der Hand und die Marienstatue an der Wand signalisieren den konventionell begründeten ‚Zuständigkeitsbereich‘ der sitzenden jungen Frau, die sehnsüchtig durch das Fenster nach draußen blickt. Dort hingegen ist alles licht und luftig, in der Ferne zeichnet sich angeschnitten die Silhouette der Kathedrale von Saint-Denis ab. Eine starke Böe bringt aber auch Bewegung ins Zimmer und bläht sogar die schweren Vorhänge auf. Die Lithographie erschien 1833 in dem Gedichtband Soupirs poétiques (Poetische Seufzer), bei der Dargestellten handelt es sich um die Verfasserin Félicie d’Ayzac. Sie wird aufstehen und nach draußen gehen.

D’Ayzac (1801–1881) verbrachte einen Großteil ihres Lebens in Saint-Denis, zunächst als Schülerin, dann von 1817 bis 1852 als Lehrerin an der hiesigen Mädchenschule Maison royale de la Légion d’honneur. Die institutionelle Vorgabe, für diese Anstellung ledig bleiben zu müssen, bedeutete für sie keine Einschränkung, sondern vielmehr die Freiheit, sich mit Erfolg zunächst literarisch und dann wissenschaftlich betätigen zu können. In den 1820er Jahren war sie mehrfach Preisträgerin der Jeux Floraux, die Zweitauflage ihres besagten Gedichtbands erhielt 1842 eine Auszeichnung der Académie française.

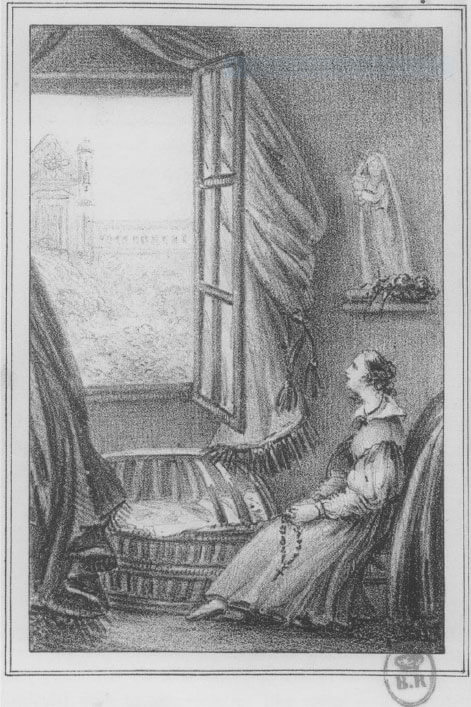

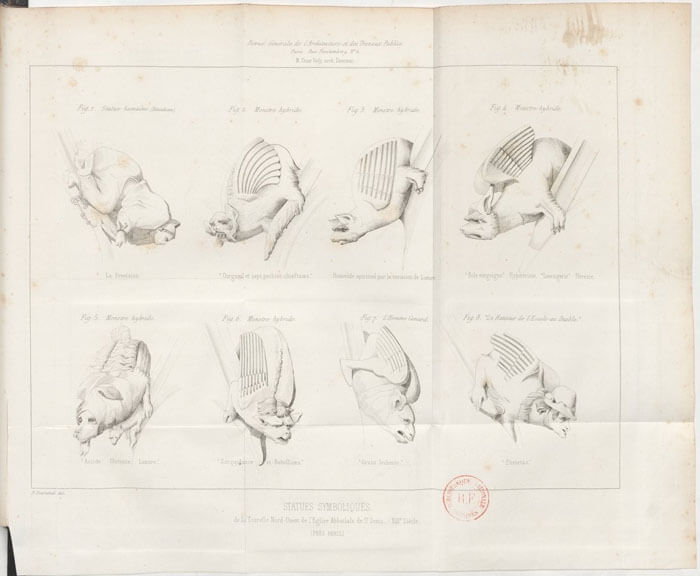

In kunsthistorischer Hinsicht passierte 1847 Entscheidendes: Mit der Publikation des Mémoire sur 32 statues symboliques observées dans la partie haute des tourelles de Saint-Denys legte d’Ayzac eine der ersten Studien zur mittelalterlichen symbolischen Ikonographie überhaupt vor (vgl. Anne Prache: Félicie d’Ayzac, une des premières historiennes de la symbolique chrétienne, in: Gazette des beaux-arts 72 (1968), S. 140–150). Jahrzehntelang, so berichtet d’Ayzac (S. 39f.), habe sie aufgrund ihrer Entfernung von 38 m über Bodenniveau vergeblich versucht, die insgesamt 32 Statuen an den Fialtürmen am nördlichen und südlichen Querhaus zu studieren (Abb. 2). Selbst als sie vom Dach des angrenzenden Schulgebäudes Zeichnungen mit Hilfe eines Fernrohrs angefertigt habe, sei die Ausarbeitung von Details doch ein Ding der Unmöglichkeit geblieben. Erst Ende des Jahres 1846, als ein Gerüst für die Installation des neuen Metalldachs angebracht war, sei es ihr endlich gelungen, ganz nah heranzukommen. Mit fünf Tafeln lieferte d’Ayzac nun erstmals eine Bilddokumentation der Hybridgestalten (Abb. 3) und mit ihrer „Zoologie mystique“ einen interpretatorischen Ansatz, der auf ihrem intensiven Studium mittelalterlicher Textquellen basiert.

Bemerkenswerterweise fällt d’Ayzacs „Eroberung“ der Kathedrale genau in jene Zeit, als Eugène Viollet-le-Duc die staatlich finanzierte Restaurierung der Kirche übernommen hatte. Kurz nach Erscheinen des Mémoire wird der Architekt denn auch d’Ayzacs Bilddokumentation als Vorlage für seine Wasserspeier-Entwürfe für Notre-Dame in Paris verwenden (vgl. Michael Camille: The Gargoyles of Notre-Dame. Medievalism and the Monsters of Modernity, Chicago und London 2009, S. 44). Und vierzehn Jahre später wird d’Ayzac Viollet-le-Duc ein Exemplar ihres zweibändigen Hauptwerks Histoire de l’abbaye de Saint-Denis (1860–61) zukommen lassen (vgl. Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. E. Viollet-le-Duc, architecte, dont la vente aura lieu du mardi 18 au lundi 31 mai 1880, Paris 1880, S. 243, Nr. 1930). Ob es je zu einem engeren Austausch zwischen dem berühmten Viollet-le-Duc und der heute fast vergessenen d’Ayzac gekommen ist, bliebe noch zu untersuchen.

Zu Lebzeiten wurden d‘Ayzacs kunsthistorische Arbeiten durchaus honoriert – die Académie des inscriptions et des belles-lettres würdigte ihre Monographie zu den Skulpturen am Nordportal von Chartres (1849) mit einer „mention honorable“ und verlieh 1862 der Histoire de l’abbaye de Saint-Denis die zweite Medaille des Prix des Antiquités de la France – doch gab es, gerade von der frühen institutionalisierten Kunstgeschichte, grundlegende Kritik. Adele M. Ernstrom führt dies teilweise auf d’Ayzacs „methodological audacity“ zurück (Entering Art History in the Mid-Nineteenth Century: Félicie d’Ayzac, Anna Jameson and the Legacy of Mme de Staël, in: RACAR 28 (2001–2003), S. 29–49, hier S. 40), doch schwingt in den meisten Fällen auch eine geschlechtsspezifische Abwertung mit, etwa, wenn Émile Mâle die symbolistischen Interpretationen d‘Ayzacs in seiner Art religieux en France au XIIIe siècle (1898) als „Träumereien“ abwiegelt (vgl. Ernstrom 2001–2003, S. 47). Und selbst, wenn Joris-Karl Huysmans sie kurze Zeit später im Echo de Paris gegen Mâles Attacken verteidigt, klingt dies gönnerhaft: „Une femme qui connaissait la littérature théologique du XIIe siècle sur le bout du doigt n’est pas tant à dédaigner!“ (zitiert nach Prache 1968, S. 149).

Trotz ihrer Grundlagenarbeit reiht sich d’Ayzac somit ein in die Reihe von Autorinnen, deren Beiträge und „agency“ im patriarchal geprägten Kanon des Fachs Kunstgeschichte lange – in ihrem Fall bis zu den Essays von Prache und Ernstrom – weitgehend wenig beachtet bzw. nicht wirklich ernst genommen worden sind.

HANNA LEHNER, M.A., ist Wissenschaftliche Hilfskraft in der Direktion am Zentralinstitut für Kunstgeschichte und unter der Leitung von Prof. Ulrich Pfisterer am Projekt „Frauen schreiben über Kunst“ mitbeteiligt.

Die Bibliographie erfasst für den Zeitraum bis um 1930 systematisch Texte von Frauen, die über Kunst und Kunstgeschichte schreiben. Ziel ist es, die Schriften dieser Autorinnen nach und nach digital zugänglich zu machen. Sie sollen so im kunsthistorischen Kanon sichtbarer und leichter verfügbar werden. Zugleich werden deren Breite und Vernetzung, aber auch Hürden und Grenzen erkennbar.

Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.

SABRINA MOURA >> Eine englische Übersetzung des Beitrags ist auf dem Blog des Käte Hamburger Forschungszentrums global dis:connect veröffentlicht. >> Die Ausstellung Travelling Back, gezeigt zwischen Februar und April 2024 am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, richtete einen kritischen Blick auf die Erzählungen und Sammlungen, welche die bayerischen Wissenschaftler Johann…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Das wohl bekannteste Vermächtnis von James Loeb im altertumswissenschaftlichen Bereich stellt die im Jahr 1911 gegründete und bis heute laufende Editionsreihe Loeb Classical Library (LCL) dar, die Werke griechischer und lateinischer Autoren im…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie (LMU) ist ebenso wie die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) sowie des Instituts für Ägyptologie und Koptologie, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken des Bayerischen…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Elisabeth Moselage über die Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums und die Klarissenchronik | Das Bayerische Nationalmuseum (BNM), das „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, ist eines der großen deutschen Museen zur Bildenden Kunst und zur Kulturgeschichte. Wer heute im Museum an der Prinzregentenstraße die Treppe von der Eingangshalle in den ersten Stock hinaufsteigt,…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Alexander Schütze über die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie und Koptologie an der LMU und Lepsius’ Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien | Die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie, die sich im 2. Stock des Hauses der Kulturinstitute am Königsplatz befindet, umfasst rund 17 000 Bände zu nahezu allen Bereichen der Philologie,…

Sonja Nakagawa: MAIA liefert!

Maja – das ist die abenteuerlustige Biene aus der Feder Waldemar Bonsels. Maia – so hieß die Amme des Tutanchamun und ein altägyptischer Schatzhausvorsteher. Maia – das ist eine arkadische Nymphe, Geliebte des Zeus, die Mutter von Hermes. Durch Zeus an den Sternenhimmel versetzt, findet sich Maia im familiären Verbund…