Wie verändert sich die Kunstgeschichte, wenn die frühen Schriften von Kunsthistorikerinnen stärker rezipiert würden? Diese Frage stellten sich K. Lee Chichester und Brigitte Sölch in ihrer Anthologie Kunsthistorikerinnen. 1910–1980 (Berlin 2021, S. 34). Und weiter heißt es: „Nur indem vergessene Akteurinnen […] adressiert werden, lässt sich ein tiefergehendes und polyperspektivisches Verständnis für die Geschichte und Gegenwart der Disziplin wie auch der Künste gewinnen“ (ebd.). Ebensolche vergessenen Akteurinnen der Disziplin und ihre Schriften möchte eine Forschungsdatenbank, die in Zusammenarbeit mit der Universitäts-bibliothek Heidelberg und dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte entstanden ist, sichtbar machen.

Kunstschriftstellerinnen, „die aufgrund der externen wie verinnerlichten Identitätszuschreibung als ‚Frau‘ spezifische Handlungsräume vorfanden“, positionierten sich in ihren Schriften nicht selten zu ihrem „Frau-Sein“ (ebd., S. 33). Maria Callcott (1785–1842) ist eine heute wenig beachtete Schriftstellerin kunsthistorischer Texte.

In ihren Essays Towards the History of Painting (London 1836, im Folgenden kurz als Essays bezeichnet) erklärt sie zwar hinführend ihre Rolle als Amateurin (Essays, S. 4). Aber im Gegensatz zu dem zurückhaltenden Ton der Einleitung sind die titelgebenden Essays sehr ehrgeizig in ihrem Spektrum. Selbstbewusst und herausfordernd bieten sie neue Einsichten, die vor allem aus Callcotts Reiseerfahrungen resultieren. Callcott – in erster Ehe mit dem Marineleutnant Thomas Graham verheiratet, den sie Tagebuch schreibend auf seinen langen Fahrten begleitete – verkündet: „with the exception of antique works, there are not six of which I have not myself seen the originals“ (ebd., S. 216). Als passionierte Reisende und später zudem als Frau des Malers Augustus Wall Callcott, gewann sie zahlreiche Bekannte, die sie über Entwicklungen in Bereichen informierten, von denen sie offiziell ausgeschlossen war (C. E. Palmer: Women Writers on Art and Perceptions of the Female Connoisseur, 1780-1860, Oxford Brookes University 2009, S. 153).

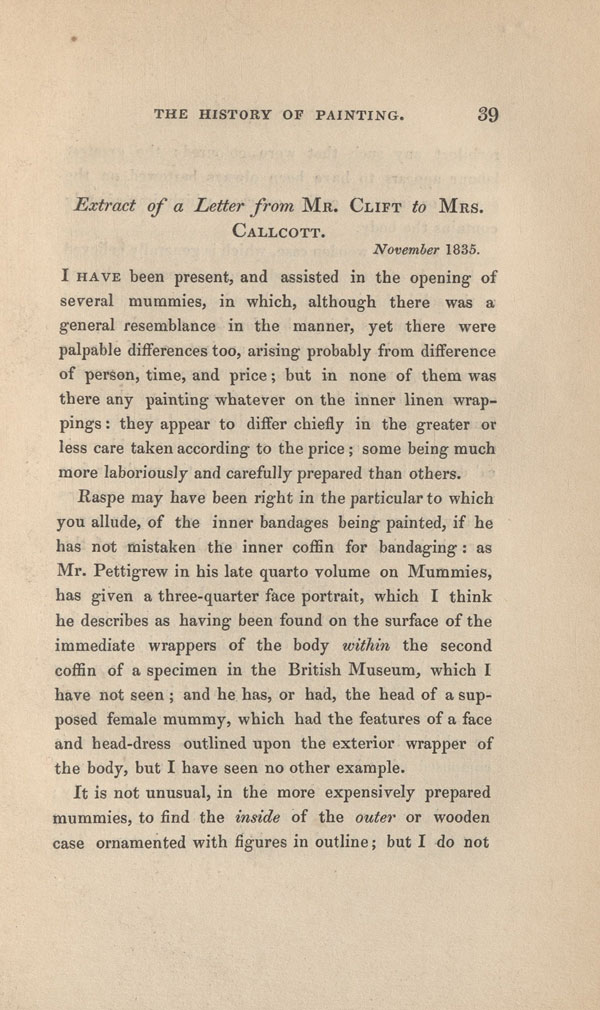

Die Essays beginnen außergewöhnlicherweise mit einer Darstellung der Geschichte der Kunst, die von der flämischen bis zur japanischen Kunst reicht. Die Verbindungen zwischen den Kulturen, die Callcott dabei herstellt, sind überraschend, eigenwillig und höchst individuell. Wie schon in ihren früheren Arbeiten über indische Kunst (1812–1814) und über Poussin (1820) versucht sie, antike und ihr fremde Kunsttraditionen aus deren religiösen und sozialen Kontexten heraus zu erklären. Ihre visuellen Vergleiche tragen dazu bei, „die Bilder der Vergangenheit in der Phantasie der Lesenden lebendig werden zu lassen“, wie C. E. Palmer bemerkt hat (ebd., S. 152): Die Floristin Glycera von Pausias etwa erinnert sie Callcott an Tizians Flora in den Uffizien (Essays, S. 159), während griechische Parerga-Bordüren mit burgundischen illuminierten Messbüchern verglichen werden (ebd., S. 154). Callcotts breite Kenntnis globaler Kunst und ihr Interesse an symbolischen Verbindungen zwischen den Kulturen greifen nicht nur Studien über die Kontinuität zwischen paganer und christlicher Ikonographie, sondern auch den Aktivitäten Warburgs vor (Palmer 2009, S. 158).

In mancher Hinsicht blieb Callcott akademischen Vorstellungen verhaftet. Ihre Zusammenfassung der Essays wiederholt die konventionelle Fortschrittsidee : „Apelles surpassed Pamphilus, Giotto excelled Cimabue, Raffaelle and Michael Angelo left their masters Perugino and Ghirlandaio far behind“ (Essays, S. 269). Gleichwohl brach sie an anderer Stelle bewusst mit Traditionen. So unterstreicht sie beispielsweise die Bedeutung von Tier- und Pflanzendarstellungen, die bezeichnenderweise häufig von Frauen gemalt wurden. Das Changieren zwischen Konvention und Emanzipation in Callcotts Schriften verlangt nach einer eigenen Untersuchung.

Trotz ihrer Reputation als Kunstkennerin in illustren Kreisen perpetuiert Callcott in den Essays mehrfach eine weiblich codierte, höflich-demütige, die eigenen Schriften gar bagatellisierende Haltung. Schon der Titel ihres den kunsthistorischen Kanon teils offenkundig herausfordernden Textes ist bescheiden: Es handelt sich eben um Essays Towards the History of Painting und nicht The History of Painting. Nicht verwundern, mindestens aber nachdenklich stimmen darf in dieser Hinsicht, dass Maria Callcott nicht als Kunstschriftstellerin, sondern zuvorderst als Autorin eines Kinderbuches (Little Arthur’s History of England, 1835) in Erinnerung blieb (Christopher Lloyd, Lady Callcott’s Honeymoon, 1827-8, in: Carol Richardson und Graham Smith (Hrsg.): Britannia, Italia, Germania, Edinburgh 2001, S. 45–58, S. 45).

RICARDA VOLLMER, arbeitet als Studentische Hilfskraft am Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München und war von Februar bis April 2022 Praktikantin am Zentralinstitut für Kunstgeschichte, wo sie unter anderem am Projekt Frauen schreiben über Kunst mitbeteiligt war.

Die Bibliographie erfasst für den Zeitraum bis um 1930 systematisch Texte von Frauen, die über Kunst und Kunstgeschichte schreiben. Ziel ist es, die Schriften dieser Autorinnen nach und nach digital zugänglich zu machen. Sie sollen so im kunsthistorischen Kanon sichtbarer und leichter verfügbar werden. Zugleich werden deren Breite und Vernetzung, aber auch Hürden und Grenzen erkennbar.

Travelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.

SABRINA MOURA >> Eine englische Übersetzung des Beitrags ist auf dem Blog des Käte Hamburger Forschungszentrums global dis:connect veröffentlicht. >> Die Ausstellung Travelling Back, gezeigt zwischen Februar und April 2024 am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, richtete einen kritischen Blick auf die Erzählungen und Sammlungen, welche die bayerischen Wissenschaftler Johann…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Das wohl bekannteste Vermächtnis von James Loeb im altertumswissenschaftlichen Bereich stellt die im Jahr 1911 gegründete und bis heute laufende Editionsreihe Loeb Classical Library (LCL) dar, die Werke griechischer und lateinischer Autoren im…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter | Die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie (LMU) ist ebenso wie die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) sowie des Instituts für Ägyptologie und Koptologie, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken des Bayerischen…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Elisabeth Moselage über die Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums und die Klarissenchronik | Das Bayerische Nationalmuseum (BNM), das „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, ist eines der großen deutschen Museen zur Bildenden Kunst und zur Kulturgeschichte. Wer heute im Museum an der Prinzregentenstraße die Treppe von der Eingangshalle in den ersten Stock hinaufsteigt,…

Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Alexander Schütze über die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie und Koptologie an der LMU und Lepsius’ Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien | Die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie, die sich im 2. Stock des Hauses der Kulturinstitute am Königsplatz befindet, umfasst rund 17 000 Bände zu nahezu allen Bereichen der Philologie,…

Sonja Nakagawa: MAIA liefert!

Maja – das ist die abenteuerlustige Biene aus der Feder Waldemar Bonsels. Maia – so hieß die Amme des Tutanchamun und ein altägyptischer Schatzhausvorsteher. Maia – das ist eine arkadische Nymphe, Geliebte des Zeus, die Mutter von Hermes. Durch Zeus an den Sternenhimmel versetzt, findet sich Maia im familiären Verbund…