Anfang des 20. Jahrhunderts veranlasste der Bruckmann Verlag eine Fotokampagne in den antiken Städten Pompeji, Herculaneum und Stabiae, um dort die erhaltenen Wandmalereien im fotografischen Bild festzuhalten. Konkreter Anlass hierfür waren die von Paul Herrmann ab 1904 veröffentlichten Denkmäler der Malerei des Altertums, in denen Reproduktionen der antiken Bildwerke nebst knapper wissenschaftlicher Einordnung des Archäologen als Lieferungswerk herausgegeben wurden.

Bildliche Vorlagen dieser Kunstwerke waren ein Desiderat der Forschung, galten aber auch als Souvenir und Sehnsuchtsort für den „gebildeten Laien“; das Publikationsprojekt schien diese große Lücke zu schließen. Denn die bisherigen Kataloge und Führer zu den Vesuvstädten waren zumeist mit qualitativ geringwertigen fotografischen Reproduktionen ausgestattet bzw. lediglich mit teils kolorierten Zeichnungen und Stichen versehen. Oder wie Herrmann selbst in euphorischem Ton im Einleitungstext zur Serie schreibt: „Das Ziel ganz hoch zu stecken war um so mehr geboten, als es auch hier galt, eine Ehrenrettung zu vollziehen und gegenüber den stilwidrigen und gefühllosen Interpolationen älterer Farbendrucke nach pompeijanischen Gemälden die künstlerische Wahrheit herzustellen.“ (Paul Herrmann (Hrsg.): Denkmäler der Malerei des Altertums, Serie I – Text, München 1904, S. 2).

Der utopische Wunsch, mit dem farbigen Lichtdruck „den vollen Eindruck eines antiken Gemäldes mit dem ganzen Reiz seines besonderen Kolorits zu vermitteln, auch um die Wandlungen des Kolorismus und des ganzen malerischen Gefühles zu veranschaulichen“ (ebd.) konnte jedoch aus Kostengründen nur für die Wiedergabe einiger weniger Wandgemälde erfüllt werden.

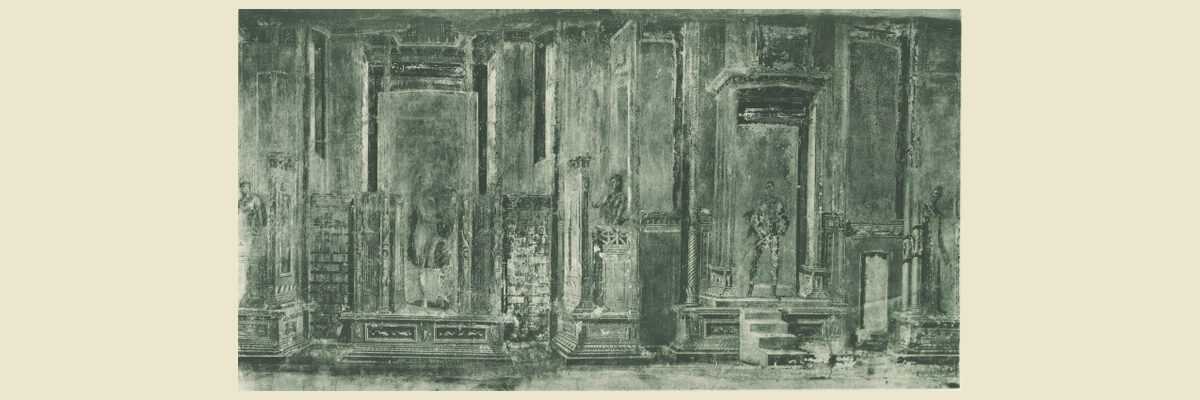

In den Denkmälern zur Malerei des Altertums wird das Gros der Abbildungen in monochromen Photogravüren ausgeführt, die aber immerhin durch Beimischung farbiger Pigmente ganz unterschiedliche Tonungen aufweisen: von grün über blau zu rot. Der Herausgeber hat genau bestimmt, welches Bild in welcher Farbigkeit reproduziert werden sollte, indem er sich am Kolorit des realen Raumes orientierte. So ist die Szene aus dem Marsyas-Mythos beispielsweise in einem grünlichen Ton wiedergegeben.

Ein Folio der Malerei des Altertums misst enorme 50 x 39 cm und präsentiert mittig in etwas kleinerem Format Ausschnitte der beliebten Bildsujets aus den wiederentdeckten antiken Städten im Umland von Neapel. Als prachtvolle Tafelbände in rarer Zahl erhalten, zeugen die Aufnahmen noch heute von einer ausgesprochen präzisen fotografischen Arbeit.

Im Bildarchiv Bruckmann am Zentralinstitut für Kunstgeschichte haben sich originale Vorlagen (großformatige Positive und Negative) erhalten, die einen Blick hinter die aufwendige Produktion erlauben. In äußerst lichtbeständigen Platinotypien zeigt sich hier z.B. die gesamte, unbeschnittene Aufnahme der Szene aus dem Marsyas-Mythos in dem für die Technik typischen tiefschwarzen Ton.

Unter händisch eingezeichneten Schraffuren und Linien, die den Bildbereich für die Reproduktion markieren, wird an mancher Stelle des Platindrucks das grobe Mauerwerk erkennbar, in das der Putz für die Malereien eingelassen war und das offenbar nicht Teil der Abbildung werden sollte. Ganz deutlich sind bildmanipulative Eingriffe auch in den Negativen zur Serie nachweisbar: Mit zeichnerischen Methoden sind dort Partien mit dem Bleistift hervorgehoben. Durch diese Korrekturen werden bestimmte Lichtverhältnisse ausgebessert, Konturen verstärkt und somit das Bild „optimiert“; mit roter Retuschefarbe ist der gewählte Bildausschnitt aufgemalt.

Obgleich die Fotografie bei der Kampagne mit überstiegenen Erwartungen als Bewahrerin von Kulturgut gepriesen wird, der vor allem ein dokumentarischer „wahrheitsbringender“ Charakter eingeschrieben ist, wird hier doch durch die Wahl der Ausschnitte, Retuschen und Tonungen auch das gestalterische Potenzial der Reproduktion sichtbar. Die unikalen Foto-Objekte im Bildarchiv Bruckmann geben hierzu Auskunft und verraten viel über diese historischen fotografischen Praktiken, die mitunter bis heute Einfluss auf die Rezeption der Kunstwerke und ihrer bildlichen Vermittlung haben.

FRANZISKA LAMPE, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt zum Bildarchiv des Bruckmann Verlages am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München.

TIPP: Am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München können noch bis zum 30. September 2021 in der Ausstellung „Neapel und Campania. Bücher und Bilder vom italienischen Paradies“ ausgewählte Beispiele aus der Fotokampagne des Bruckmann Verlages besichtigt werden.

Marta Koscielniak über das Vorher-nach?her des Rubens-Gemäldes „Helene Fourment mit ihrem erstgeborenen Sohn Frans“ aus der Alten Pinakothek im Bildarchiv Bruckmann

Die Reproduktionsfotografien des Bruckmann Bildarchivs halten historische Zustände von Kunstwerken fest, die teilweise auffallend von…

Annalena Brandt zu Stefan Moses’ Künstler machen Masken

„Niemand möchte erkannt werden, wie er wirklich ist“ wusste Stefan Moses bereits früh in seiner…

Tina Sauerlaender on a pioneer of self-portraiture in computer art – Joan Truckenbrod

The term “early computer art” usually evokes abstract plotter drawings based on algorithms by scientists…

Christine Tauber zur Frage, wieso Manet die Weltausstellung von außen malte

PARISER TROUVAILLE NR. 2 Edouard Manet malte das Gelände der Pariser Weltausstellung von 1867 auf…

Cristina Ruggero on Hadrian’s Villa: Walks with the necessary distance

The pandemic which is affecting the entire planet is changing our lifestyle and forces us…

Nadine Raddatz über den Fotografen Ferdinand Schmidt

EIN SCHATZFUND IN DER ZI-PHOTOTHEK Das Team der Photothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte arbeitet gegenwärtig…