Autor: ZI

-

„…aus dem Aluminium ihrer Todesflügel hätte man die Kochtöpfe herstellen können…“ Ursula Ströbele über Juliane Roh zwischen Kunstgeschichte und politisch-feministischem Engagement

Weiterlesen: „…aus dem Aluminium ihrer Todesflügel hätte man die Kochtöpfe herstellen können…“ Ursula Ströbele über Juliane Roh zwischen Kunstgeschichte und politisch-feministischem EngagementTeil 1 Seit 2015 bzw. 2016 vergibt das Zentralinstitut für Kunstgeschichte jährlich zwei Juliane und Franz Roh-Stipendien am Studienzentrum zur Kunst der Moderne und Gegenwart für Promovierende und Postdoktorand*innen. Seinen Namen verdankt das Stipendium dem Ehepaar Roh, die beide in München lebten. Franz Roh (1890 Apolda–1965 München) war als Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Künstler tätig, promovierte…

-

Hannah Goetze über Clara Erskine Clement Waters und (digitale) Nachschlagewerke gegen das Vergessen

Weiterlesen: Hannah Goetze über Clara Erskine Clement Waters und (digitale) Nachschlagewerke gegen das VergessenBeim Sichten der Publikationen von Clara Erskine Clement Waters fällt ihre Vorliebe für das Handbuch und das Lexikalische auf: Neben dem Handbook of Legendary and Mythological Art (1871; im Folgenden abgekürzt als HLMA) finden sich unter anderem Painters, Sculptors, Architects, Engravers, and their Works (1874), Artists of the Nineteenth Century and their Works (1879), die…

-

Kartoffelsalat, Braten, Eier in Aspik: Feiern im Collecting Point

Weiterlesen: Kartoffelsalat, Braten, Eier in Aspik: Feiern im Collecting PointIRIS LAUTERBACH Fotografische Schnappschüsse ergänzen die archivalische, schriftliche Überlieferung zum Central Collecting Point (CCP), der Kunstsammelstelle der amerikanischen Militärregierung, die nach 1945 im ehemaligen „Verwaltungsbau der NSDAP“ am Königsplatz eingerichtet wurde. Sie vermitteln einen Eindruck davon, wie sich am Collecting Point eine internationale Community im belasteten politischen Kontext auf gleichsam exterritorialem Gebiet arrangierte. Es wurde…

-

Schöner Schluss

Weiterlesen: Schöner SchlussWOLFGANG AUGUSTYN Das Problem ist bekannt, es betrifft Musik und Literatur. Es ist ein grundsätzliches Problem jeglicher Komposition, auch in den Bildenden Künsten. Wie soll man anfangen? Vor allem aber: Wie aufhören? Man kann die Antwort auf diese Frage ans Publikum delegieren wie Bertolt Brecht in seinem Parabelstück Der gute Mensch von Sezuan, an dessen…

-

Vom Stiefelschritt zur Disco: Feiern im „Verwaltungsbau“

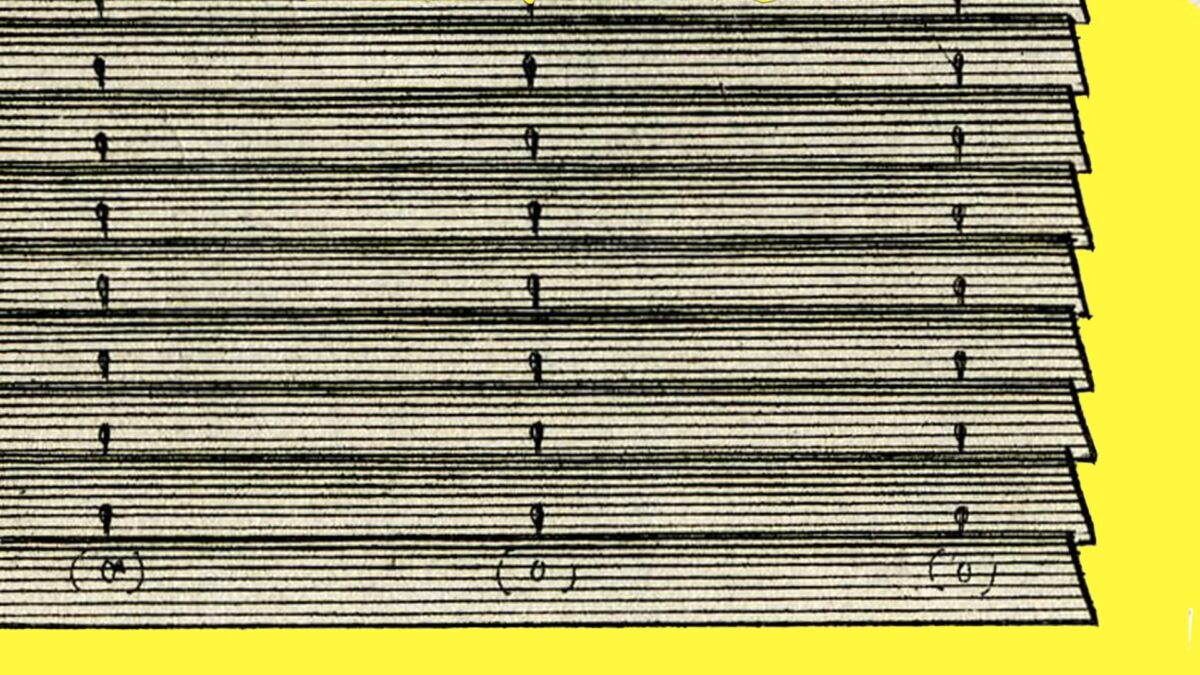

Weiterlesen: Vom Stiefelschritt zur Disco: Feiern im „Verwaltungsbau“IRIS LAUTERBACH 1937 fand im nördlichen Lichthof des „Verwaltungsbaus der NSDAP“, der im Februar des Jahres bezogen worden war, die erste Weihnachtsfeier statt (Abb. 1). Im Lichthof und in den Galerien standen in Reih und Glied uniformierte und zivile Mitarbeiter*innen des Reichsschatzmeisters Franz Xaver Schwarz (1875–1947). Uniformierte patrouillierten in den Galerien, wo die festlich gekleideten…

-

Longue Durée: 75 Jahre ZI

Weiterlesen: Longue Durée: 75 Jahre ZIPHILIP URSPRUNG Zum ersten Mal hörte ich in den 1980er Jahren vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Ich studierte damals Kunstgeschichte in Genf. In München, so schwärmte einer unserer Professoren, befände sich quasi die Zentralbank unserer Disziplin. Dort würde am ambitioniertesten Lexikon des Fachs gearbeitet, dort erschiene die Kunstchronik und vor allem, dort stünde eine riesige Bibliothek,…