Dicht gedrängt und in strahlendem Weiß präsentieren sich die Gipsabgüsse hunderter antiker Kunstwerke im nördlichen Lichthof des Hauses der Kulturinstitute und vermitteln den Besucher*innen gleichsam handgreiflich die Bedeutung, welche der Kenntnis und der Vertrautheit mit diesen Abbildern von Göttern, Helden und Themen der Kulturen des Altertums schon immer zugemessen wurde. Viel länger als der wegen seiner Fertigungsweise echte Originaltreue garantierende Abguss dienten dazu allerdings die verschiedenen Erscheinungsformen der Druckgrafik, von denen nun eine exemplarische Auswahl in der von Ulrich Pfisterer und Ann-Kathrin Fischer kuratierten Vitrinenausstellung Wanderstraßen der Antike. Gedruckte Bilderschätze der Frühen Neuzeit gezeigt wird (Abb. 1).

„Timo Strauch über Wanderstraßen der Antike“ weiterlesenKategorie: Beiträge

“Cavendum a meretricibus”. Pierre Tchekhoff about the Reception History of an ancient Sorceress

Surrounded by nature and beasts under her spell, Circe is still to this day one of the most famous sorceresses in classical literature. She is a key character for Book Ten of Homer’s Odyssey, and she reappears in Pseudo-Apollonius of Rhodes’ Argonautica, Ovid’s Metamorphoses, as well as in Virgil’s Aeneid. In each text, she uses her magic and her beauty to transform her victims into beasts, taking away their free will, their virility and their humanity. Odysseus avoids the same fate thanks to Mercury’s intervention, confronts Circe, and frees his men from their porcine appearance.

„“Cavendum a meretricibus”. Pierre Tchekhoff about the Reception History of an ancient Sorceress“ weiterlesenLeon Krause über Mela Escherich (1877–1956) und die Mystik Jawlenskys

„Ueber Zweck, Notwendigkeit, Naturwahrheit, mit einem Worte über das Wesen der Kunst werden die Meinungen ewig gegeneinander stehen, solange wir uns nicht eingehender mit dem Wesen der Natur beschäftigen. Nicht der uns umgebenden, sondern unsrer eignen“, so zumindest formuliert es die deutsche Kunsthistorikerin Mela Escherich in ihrem Artikel Kunst als Offenbarung der Natur (Mela Escherich: Kunst als Offenbarung der Natur, in: Monatsberichte über Kunst und Kunstwissenschaften, Heft 3, München 1903, S. 270-274, 308–318, hier: S. 270, https://doi.org/10.11588/diglit.47725.61). Vor dem Hintergrund einer solchen Betonung der eigenen Gefühlswelt, die bis hin zu einer Überhöhung ins Mystische reicht, sollte es nicht verwundern, dass sie den Expressionismus als eine persönliche Erleuchtung empfand. Besonders das Werk des russisch-deutschen Malers Alexej von Jawlensky (1864–1941) spielt dabei eine wichtige Rolle. Escherich und Jawlensky verband, wie wir später sehen werden, eine Freundschaft, die weit über die bloße gegenseitige Anerkennung hinausging.

„Leon Krause über Mela Escherich (1877–1956) und die Mystik Jawlenskys“ weiterlesenAusfransungen: Dominik Brabant über Musikvideos, Gegenwartskunst und das (de-)konstruierte Selbst

Anspielungen/Aneignungen: Dominik Brabant über Musikvideos und Kunstgeschichte

Musikvideos zählen für gewöhnlich nicht zu den etablierten Forschungsgegenständen der Kunstgeschichte. Ähnlich wie die Fotografie, die bekanntlich bis weit in das zwanzigste Jahrhundert für die Kunstgeschichte als Forschungsobjekt kaum zur Debatte stand, galten Musikvideos bis vor kurzem für eine vertiefte Auseinandersetzung als wenig geeignet: allzu populär, allzu kommerziell und in der Regel ästhetisch anspruchslos. Dementsprechend ist die kunsthistorische Forschungsliteratur bis heute überschaubar. Ausstellungen zu Musikvideos in der Völklinger Hütte (>>) vor zwei Jahren oder im Kölner Museum für angewandte Kunst im Jahr 2011 haben jedoch erlaubt, die Kreativität und audiovisuelle Intelligenz dieser Artefakte in den Blick zu nehmen. Anlässlich einer von Henry Keazor organisierten Sektion auf dem Kunsthistorikertag von 2013 in Greifswald hat der Kunsthistoriker Matthias Weiß in einem Interview auf www.portalkunstgeschichte.de daran erinnert, dass sich diese Gattung unter anderem aus der Visuellen Musik der 1920er und 1930er Jahren heraus entwickelt hat (>>).

„Anspielungen/Aneignungen: Dominik Brabant über Musikvideos und Kunstgeschichte“ weiterlesenTravelling Back: Eine erneute Betrachtung der (Wissens-)Transfers zwischen München und Brasilien im 19. Jh.

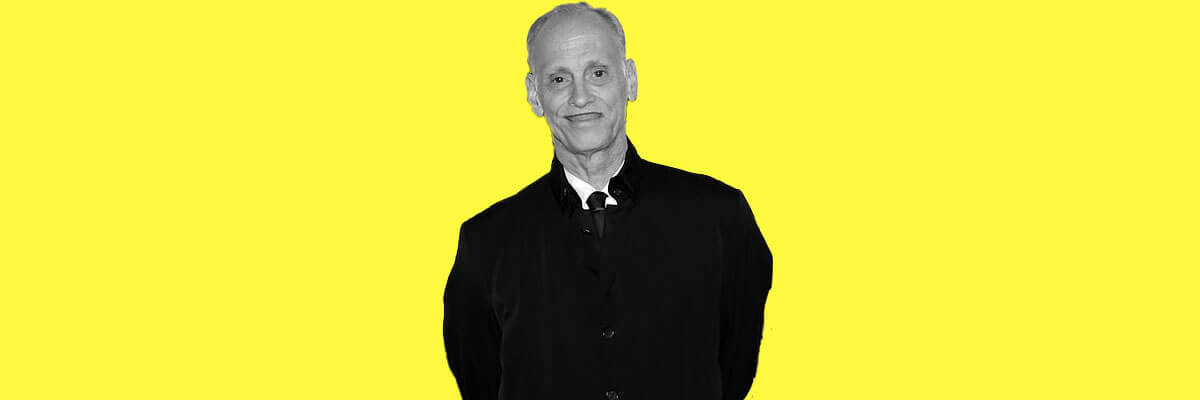

Good bad taste. Marlene Sauer über John Waters und die Grenzen des guten Geschmacks

Zur Retrospektive John Waters: Pope of Trash im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

John Waters – der Regisseur, Künstler, Autor und allen voran künstlerischer Pionier und Grenzgänger mit dem markanten Oberlippenbart – gilt als eine Kult-Persönlichkeit des amerikanischen Indie-Films. Er schockierte mit seiner filmischen „Trash Trilogy“ – Pink Flamingos (1972), Female Trouble (1974) und Desperate Living (1977) –, feierte aber auch kommerzielle Erfolge mit Filmen wie Hairspray (1988), der später zum Broadway Musical adaptiert wurde, und Cry Baby (1990).

„Good bad taste. Marlene Sauer über John Waters und die Grenzen des guten Geschmacks“ weiterlesenEin Blick in das Archiv Böhler: Katharina Roßmy über einen Wandteppich aus Berlin, eine Puppenmacherin aus Hollywood und eine Gastronomen-Familie aus Breslau

Was auf den ersten Blick wie eine normale Kommissionskarte mit unverfänglichen Provenienzangaben aussieht, verbindet letztlich einen Berliner Wandteppich mit einer Puppenmacherin aus Hollywood und einer Gastronomen-Familie aus Breslau. Ausgehend von einer Tapisserie richtet sich das Spotlight auf die Schicksale der jüdischen Kunstsammlerin Johanna Ploschitzki / Hansi Share und der jüdischen Familie Kempinski.

„Ein Blick in das Archiv Böhler: Katharina Roßmy über einen Wandteppich aus Berlin, eine Puppenmacherin aus Hollywood und eine Gastronomen-Familie aus Breslau“ weiterlesenHannah Rathschlag über die Künstlerin und Literatin Mary Eliza Haweis (1848–1898) und (guten) Kunstgeschmack im Viktorianischen Zeitalter in England

„Every style has a beauty and interest of its own; […] is worthy attention, and is sure to teach us something”. Diese Aussage formulierte Mary Eliza Haweis in dem Vorwort ihres Buches Beautiful Houses. Being a Description of certain well-known Artistic Houses (1882), wodurch ihre reflektierte und präzise Beobachtungsgabe widergespiegelt wird.

„Hannah Rathschlag über die Künstlerin und Literatin Mary Eliza Haweis (1848–1898) und (guten) Kunstgeschmack im Viktorianischen Zeitalter in England“ weiterlesenDie MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter |

Das wohl bekannteste Vermächtnis von James Loeb im altertumswissenschaftlichen Bereich stellt die im Jahr 1911 gegründete und bis heute laufende Editionsreihe Loeb Classical Library (LCL) dar, die Werke griechischer und lateinischer Autoren im Original mit englischer Übersetzung herausgibt. Unsere Bibliothek schmückt sich mit einer veritablen Sammlung von Erstausgaben der LCL-Reihe, zahlreiche von ihnen wurden unserem Institut von James Loeb persönlich geschenkt. Auf das Exlibris des Seminars, das die Göttin der Weisheit Athena mit einer Schreibtafel zeigt, wurde in diesen Fällen ein kleines Etikett in Form einer „Tabula ansata“ geklebt, welches den Band als Geschenk des Philantropen auszeichnet (Abb. 3).

„Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor“ weiterlesenDie MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Viktoria Räuchle über die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie an der LMU und ihre Wohltäter |

Die Bibliothek des Instituts für Klassische Archäologie (LMU) ist ebenso wie die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) sowie des Instituts für Ägyptologie und Koptologie, die sich gemeinsam mit den Bibliotheken des Bayerischen Nationalmuseums und des Museums fünf Kontinente zum MAIA-Verbund zusammengeschlossen haben, im Haus der Kulturinstitute untergebracht. Das ursprünglich als Parteizentrale der NSDAP dienende Gebäude war zwischen 1933 und 1936 auf dem Gelände des kurz zuvor abgerissenen Palais Pringsheim errichtet worden, das dem jüdischen Mathematiker Alfred Pringsheim und seiner Frau Hedwig, den Schwiegereltern Thomas Manns, gehört hatte. Nach dem Kriege richtete die US-amerikanische Militärregierung hier den „Central Art Collecting Point“ für die Rückführung der von den Nazis erbeuteten Kunstwerke ein, aus dem bereits 1946 das ZI hervorgehen sollte. Betritt man heute den großen Lichthof mit seinen roten Bodenplatten aus Saalburger Marmor und den monumentalen Pfeilern aus Solnhofener Platten, steht man in einem Wald von Abgüssen antiker Skulpturen, die zum Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke (MFA) gehören. Das MFA ging aus der Lehrsammlung des Instituts für Klassische Archäologie hervor, dessen in den Kriegswirren auf gerade einmal zwölf Objekte dezimierter Bestand bereits 1949 hier untergebracht wurde. Inzwischen gehört die Sammlung mit ihren rund 2.000 Abgüssen wieder zu den größten Museen dieser Art in Deutschland. Die strahlend weißen Gipse können (und sollen) die dunkle Vergangenheit des Bauwerkes freilich nicht übertünchen, stehen aber dennoch emblematisch für die Nutzung des Baus in der Gegenwart.

„Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor“ weiterlesenSarah Debatin über Helen Zimmern (1846–1934), Nietzsches englische Freundin

„Komisch! Man hat gut sich wehren gegen Frauen-Emancipation: schon ist wieder ein Musterexemplar eines Litteratur-Weibchens bei mir angelangt, Miss Helen Zimmern,“ schreibt der bekennende Frauenfeind Friedrich Nietzsche 1886 aus Sils Maria an seinen ebenfalls schriftstellerisch tätigen, langjährigen Freund Peter Gast (eigentlich Heinrich Köselitz, 1854–1918). (Mario Leis: Frauen um Nietzsche, Hamburg 2000, S. 100) Neun Wochen verbringen Nietzsche und Zimmern als Tischnachbarn und auf Spaziergängen in regem Austausch, und auch in späteren Jahren treffen sie in dem Schweizer Kurort immer wieder aufeinander. Auf Nietzsches dringenden Wunsch hin ist Helen Zimmern auch diejenige, die, zunächst zögerlich, zwei seiner Werke ins Englische übersetzt und ihm so zu größerer Bekanntheit in Großbritannien verhilft. Über sein Verhalten gegenüber Frauen schreibt sie später im Rückblick: „Es gibt anscheinend Männer, die über die Frauen Theorien haben, die sie kaum in die Praxis übersetzen.“ (ebd.)

„Sarah Debatin über Helen Zimmern (1846–1934), Nietzsches englische Freundin“ weiterlesen„Berg des visuellen Vergnügens“ – Lisa Beißwanger zu Juliane Rohs vergessenem Kunstprojekt für Olympia 1972

Die Olympischen Spiele in München 1972 waren nicht nur ein Sportereignis, sondern boten auch ein buntes Kunst- und Kulturprogramm. In Erinnerung blieb vor allem die sogenannte Spielstraße, ein Programm mit Darbietungen von Künstler*innen und Artist*innen auf dem Olympiagelände, das nach dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft ein jähes Ende fand – während die Spiele fortgesetzt wurden. Weniger bekannt ist, dass ursprünglich ein sehr viel umfassenderes Kunstprogramm geplant war. Unter den gescheiterten Projekten ist zum Beispiel eine spektakuläre „Olympische Erdskulptur“ von Walter de Maria, die sich 120 Meter tief in den Schuttberg auf dem Oberwiesenfeld bohren sollte. In Kunstkreisen genießt dieses Vorhaben heute Legendenstatus. Gänzlich vergessen hingegen scheint ein ambitioniertes Ausstellungskonzept der Kunsthistorikerin und -journalistin Juliane Roh. Sie plante, eben jenen Schuttberg in einen „Berg des visuellen Vergnügens“ zu verwandeln. Dokumente aus dem Roh-Nachlass im Deutschen Kunstarchiv in Nürnberg erlauben Einblicke in das Projekt und in die Umstände seines Scheiterns (Abb. 1).

„„Berg des visuellen Vergnügens“ – Lisa Beißwanger zu Juliane Rohs vergessenem Kunstprojekt für Olympia 1972“ weiterlesenDie MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Elisabeth Moselage über die Bibliothek des Bayerischen Nationalmuseums und die Klarissenchronik |

Das Bayerische Nationalmuseum (BNM), das „Schatzhaus an der Eisbachwelle“, ist eines der großen deutschen Museen zur Bildenden Kunst und zur Kulturgeschichte.

„Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor“ weiterlesenDie MAIA-Bibliotheken stellen sich vor

Alexander Schütze über die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie und Koptologie an der LMU und Lepsius’ Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien |

Die Bibliothek des Institutes für Ägyptologie, die sich im 2. Stock des Hauses der Kulturinstitute am Königsplatz befindet, umfasst rund 17 000 Bände zu nahezu allen Bereichen der Philologie, Archäologie und Kunstgeschichte des Alten Ägypten, darüber hinaus größere Bestände zur Koptologie und Sudanarchäologie. Sie beinhaltet neben Monografien, Kongressbänden und Zeitschriften (davon 58 als laufende Abonnements) auch zahlreiche Ausstellungs- und Bestandskataloge ägyptischer Museen und Sammlungen. Der Bestand der Bibliothek umfasst sowohl ältere Werke als auch die neueste Fachliteratur: Die zahlreichen Bände des Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire (1901– ) finden sich hier genauso wie Kenneth A. Kitchens Ramesside Inscriptions (1975– ) oder die Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo (1930– ). Jedes Jahr kommen ca. 300 Titel hinzu, die u.a. aufgrund der großzügigen Unterstützung des Fördervereins des Institutes, des Collegium Aegyptium und der Carl Friedrich von Siemens Stiftung erworben werden können.

„Die MAIA-Bibliotheken stellen sich vor“ weiterlesen