Autor: ZI

-

Georg Schelbert: Von den Fotoboxen ins Wissensnetz – noch ein Jahr bei „kunst.bild.daten“

Weiterlesen: Georg Schelbert: Von den Fotoboxen ins Wissensnetz – noch ein Jahr bei „kunst.bild.daten“Einst standen sie ausschließlich in geordneten Fotokästen: Abbildungen von Bauwerken und Kunstwerken, sortiert nach Orten und Namen – wie in einer riesigen analogen Landkarte der Kunst. Jetzt werden sie aus der statischen Struktur in ein vernetztes digitales System überführt, das neue Zusammenhänge sichtbar macht. So wird aus einem Archiv vergangener Epochen ein Werkzeug für die…

-

Jara Lahme über das Oktoberfest in der Münchner Kunstgeschichte

Weiterlesen: Jara Lahme über das Oktoberfest in der Münchner KunstgeschichteIn diesem Jahr, 2025, findet das Oktoberfest zum 190. Mal in München statt. Das weltweit bekannte Volksfest auf der Theresienwiese wird sowohl von den Bayern selbst als auch von den zahlreichen Besuchenden als der Inbegriff bayerischer Kultur verstanden. Dennoch ist es ungewöhnlich, dass sich in der kürzlich in die Photothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte überführten…

-

How to kubikat #1

Weiterlesen: How to kubikat #1Mein kubikat | Der kubikat ist eine schier unerschöpfliche Fundgrube von Fachliteratur für alle, die sich mit Kunstgeschichte beschäftigen. Ob Bücher, Aufsätze, Ausstellungs- und Auktionskataloge oder schwer auffindbare Spezialliteratur: Hier ist einiges zu holen. Aber wie holt man das Beste raus? Im ersten Teil unserer Blogreihe How to kubikat zeigt Ihnen die Bibliothekarin Diana Scheiermann,…

-

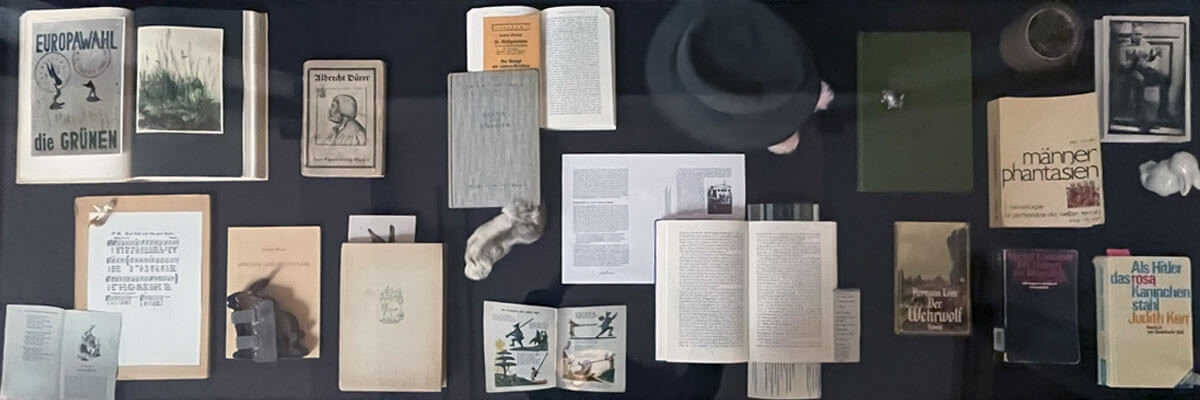

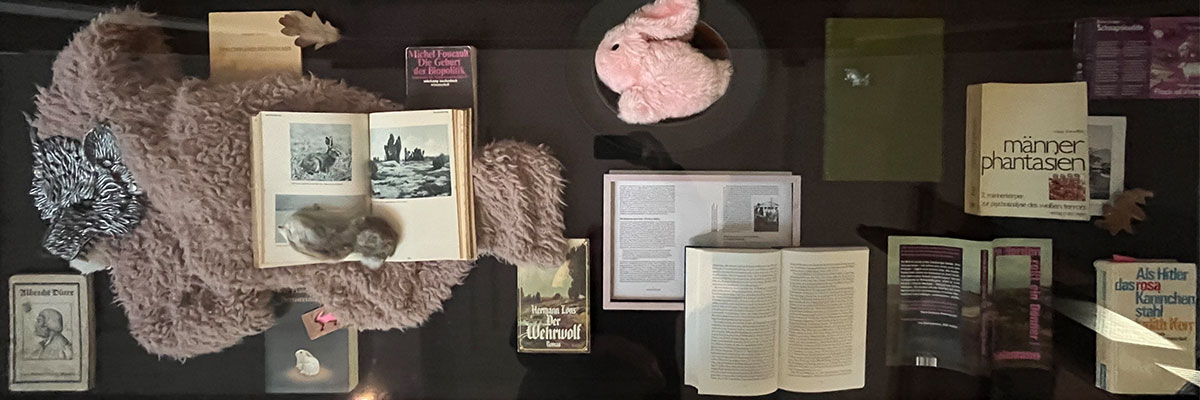

Das Bücherbeet. Künstlerisch-kuratorische Essays zu Kunst und Ökologie

Weiterlesen: Das Bücherbeet. Künstlerisch-kuratorische Essays zu Kunst und ÖkologieSeit April wird eine Vitrine im ZI als eine Art Hochbeet von Nanne Buurman (Forschungsgruppe Kunst, Umwelt, Ökologie) kuratorisch-forschend „begärtnert“. Fortlaufend neu arrangiert und ergänzt, entstehen in dieser experimentellen Versuchsanordnung im Laufe des Jahres immer wieder neue Konstellationen zwischen den ausgestellten Materialien, die saisonal jeweils andere inhaltliche und ästhetische Querverbindungen in Erscheinung treten lassen. Der…

-

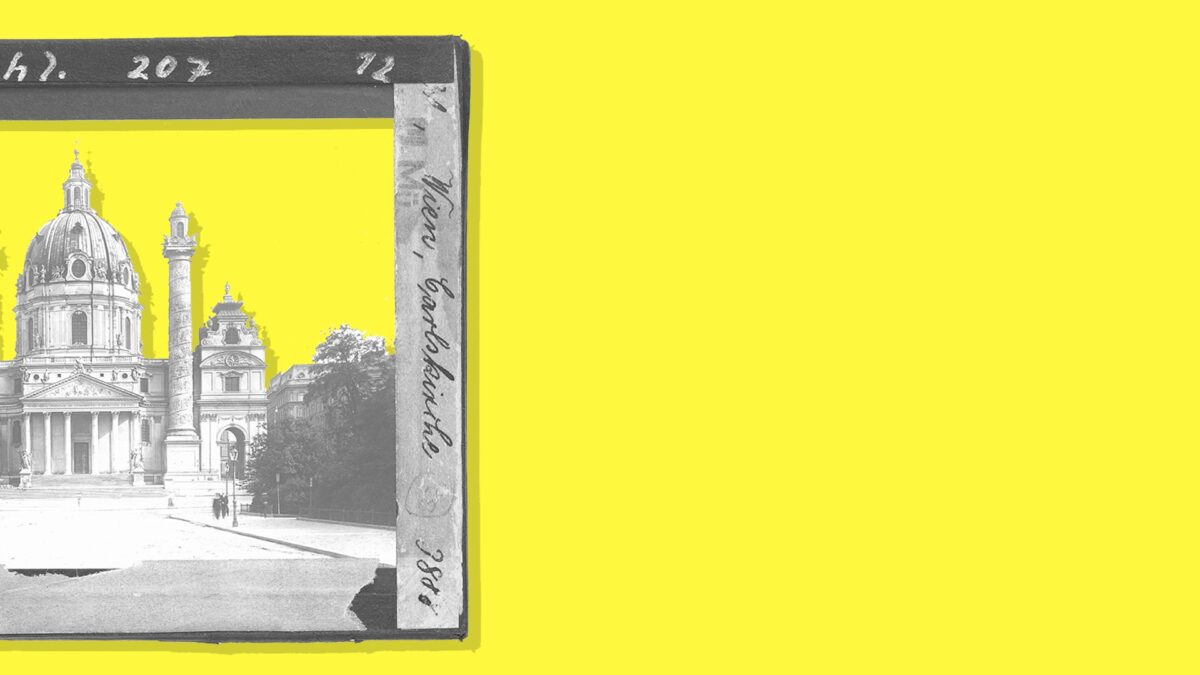

Georg Schelbert über die Dias der Münchner Kunstgeschichte

Weiterlesen: Georg Schelbert über die Dias der Münchner KunstgeschichteTrennung und Wiedersehen Jahrzehntelang waren großformatige Glasdias das visuelle Medium in den Vorlesungen der Kunstgeschichte. Viele Universitätsinstitute wie in Bonn, Berlin, Frankfurt, Halle oder Hamburg besitzen solche Bestände, die bald analog zur Bibliothek Diathek genannt wurden, bis heute. In München hingegen galten sie lange Zeit als verschollen, ja gerieten völlig in Vergessenheit. Jetzt sind sie…

-

Das Bücherbeet. Künstlerisch-kuratorische Essays zu Kunst und Ökologie

Weiterlesen: Das Bücherbeet. Künstlerisch-kuratorische Essays zu Kunst und ÖkologieSeit April wird eine Vitrine im ZI als eine Art Hochbeet von Nanne Buurman (Forschungsgruppe Kunst, Umwelt, Ökologie) kuratorisch-forschend „begärtnert“. Fortlaufend neu arrangiert und ergänzt, entstehen in dieser experimentellen Versuchsanordnung im Laufe des Jahres immer wieder neue Konstellationen zwischen den ausgestellten Materialien, die saisonal jeweils andere inhaltliche und ästhetische Querverbindungen in Erscheinung treten lassen. Der…