Autor: ZI

-

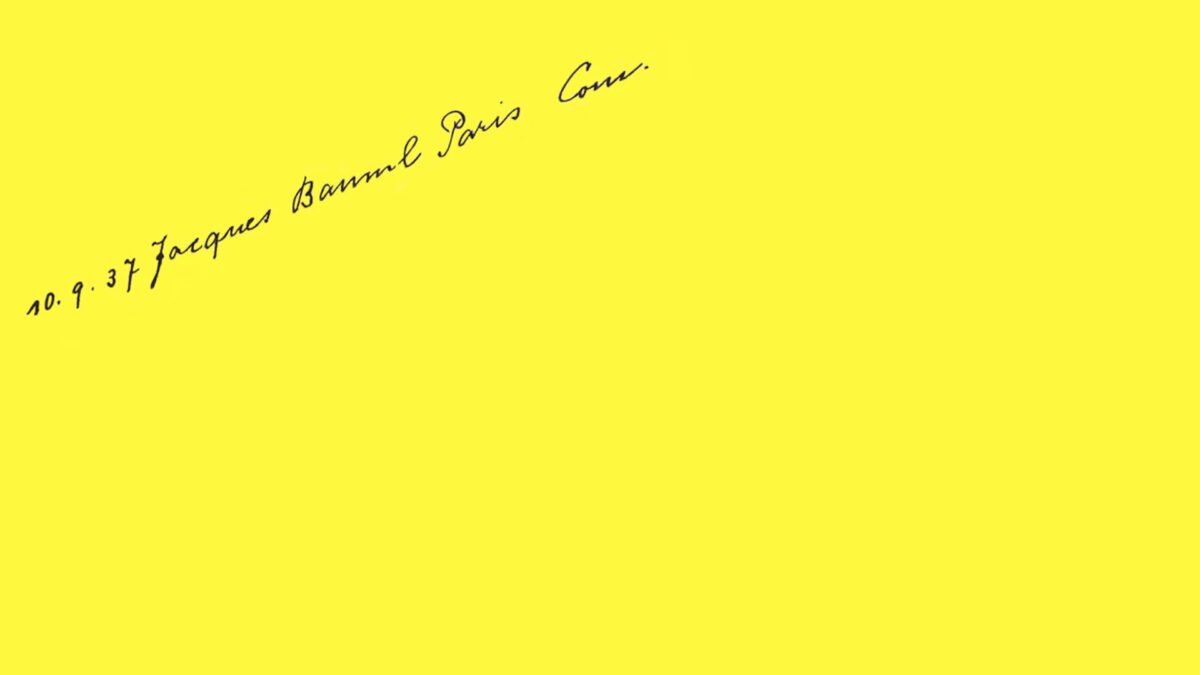

Anna-Lena Lang über das tragische Ende der Kunst- und Antiquitätenhandlung H. Bauml

Weiterlesen: Anna-Lena Lang über das tragische Ende der Kunst- und Antiquitätenhandlung H. BaumlDie Karteikarten der Kunsthandlung Julius Böhler verraten nicht nur viel über den deutschen und europäischen Kunsthandel des 20. Jahrhunderts. Manchmal geben sie auch einen Einblick in die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse zur Zeit ihrer Erstellung und machen dadurch neben wirtschaftlichen Fakten auch persönliche Schicksale sichtbar.

-

Theresa Sepp über eine Diplomatensammlung und koloniale Kontexte

Weiterlesen: Theresa Sepp über eine Diplomatensammlung und koloniale KontexteIm Zentrum der Erforschung des Archivs der Kunsthandlung Julius Böhler steht die Klärung von Provenienzen im Hinblick auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Doch öffnen sich im Rahmen der Erschließung des Karteiensystems auch Perspektiven auf andere Kontexte der Translokation, des Handels und auch Raubes von Kulturgütern.

-

Sarah Debatin über Luise von Kobell

Weiterlesen: Sarah Debatin über Luise von KobellVielen schreibenden Frauen des 19. Jahrhunderts blieb fachliche und gesellschaftliche Anerkennung zeitlebens versagt. Eine rühmliche Ausnahme ist die Münchner Schriftstellerin Luise von Eisenhart (1828–1901), die unter ihrem Geburtsnamen Luise von Kobell nicht nur Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften wie die Allgemeine Zeitung, Über Land und Meer und die Fliegenden Blätter, sondern auch monographische Schriften zu…

-

Alexandra Avrutina über Emilie Bach: zwischen Anpassung und Grenzüberschreitung

Weiterlesen: Alexandra Avrutina über Emilie Bach: zwischen Anpassung und Grenzüberschreitung„Nun aber gehen die Verirrungen gegen das Stylrichtige und Vernünftige weiter. Nicht genug damit, dass sich Frauen der Täuschung hingeben, Zeichnerinnen und Malerinnen zu sein, sind sie mitunter so kühn und unternehmend und möchten so nebenbei auch ‚Bildhauer‘ sein“ (Emilie Bach: Die weibliche Handarbeit. Vortrag … gehalten in Reichenberg am 22. September 1880, Reichenberg 1880,…

-

Theresa Sepp über „Schöner Wohnen“ am Prinzregentenplatz

Weiterlesen: Theresa Sepp über „Schöner Wohnen“ am PrinzregentenplatzDas Karteiensystem der Kunsthandlung Julius Böhler war nicht dafür gedacht, für Außenstehende auf Anhieb verständlich zu sein. Üblicherweise dokumentieren die Karteikarten jedenfalls neben Ein- und Ausgangsdatum eines Objektes, An- und Verkaufspreisen sowie Angaben zu Vorprovenienzen oder dem Erhaltungszustand die Namen von Vor- und Nachbesitzer*innen. Manchmal jedoch kommt es vor, dass stattdessen unspezifische – möglicherweise absichtlich…

-

Ricarda Vollmer über Maria Callcott und Herausforderungen an die Kunstgeschichte

Weiterlesen: Ricarda Vollmer über Maria Callcott und Herausforderungen an die KunstgeschichteWie verändert sich die Kunstgeschichte, wenn die frühen Schriften von Kunsthistorikerinnen stärker rezipiert würden? Diese Frage stellten sich K. Lee Chichester und Brigitte Sölch in ihrer Anthologie Kunsthistorikerinnen. 1910–1980 (Berlin 2021, S. 34). Und weiter heißt es: „Nur indem vergessene Akteurinnen […] adressiert werden, lässt sich ein tiefergehendes und polyperspektivisches Verständnis für die Geschichte und…